“Kita tidak akan pernah mencapai perdamaian sejati jika kita terus-menerus menggunakan caci maki sebagai senjata. Mari kita fokus pada dialog yang membangun dan saling mendengarkan, karena hanya melalui pemahaman dan penghargaan bahwa kita dapat mengatasi perbedaan dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.” (Mahatma Gandhi)

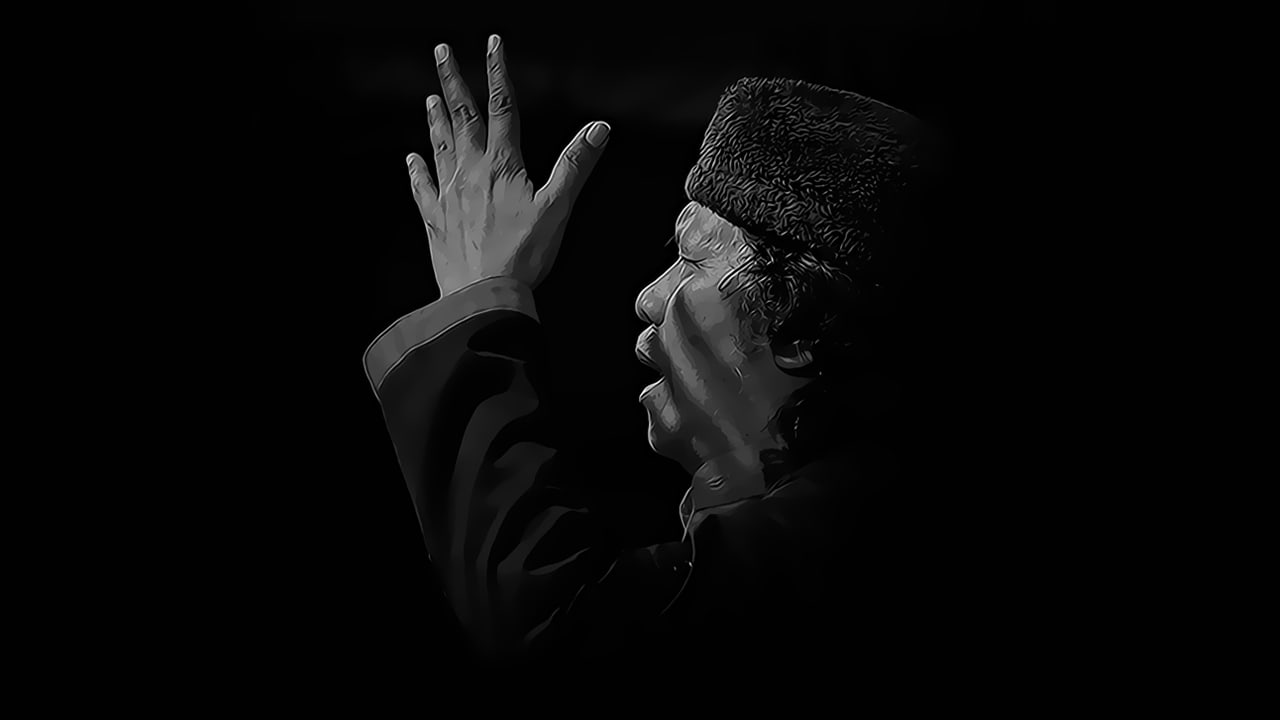

MH Ainun Nadjib atau yang biasa dipanggil Cak Nun, saat ini sedang mendapatkan perawatan intensif di RSUP dr Sardjito Yogyakarta. Di banyak media pemberitaan, Cak Nun dirawat karena mengalami pendarahan di otak dan harus mendapatkan penanganan yang maksimal. Tentu kita berharap bahwa Cak Nun segera sehat dan kembali dapat beraktivitas dakwah, literasi, seni, dan lain sebagainya.

Hari ini saya disuguhkan sebuah artikel berkualitas yang ditulis oleh Kiai Mukhlisin (saya biasa menyebut Beliau dengan Mas Kiai). Sebuah artikel dengan judul “Dan Cak Nun pun Dijenguk ‘Firaun,'” sebuah narasi alegori absurd yang bias dan akan melahirkan banyak interpretasi. Karena narasi Firaun bersifat negarif, disejajarka dengan Raja Firuan (Ramses II) yang hidup di zaman Nabi Musa. Kemudian, Firaun menjadi simbol kesombongan seorang manusia hingga dirinya membastiskan diri sebagai Tuhan.

Tulisan ini tidak dimaksudkan sebagai narasi konfrontasi terhadap artikel yang ditulis oleh Mas Kiai. Karena saya (penulis) tidak memiliki kapasitas yang mumpuni sebagai sosok konfrontator dengan silogisme ilmiah kaitannya dengan artikel Kiai Mukhlisin ini. Tulisan ini hanya sebatas tafsir lain terhadap sebuah narasi yang tidak biasa. Ketika Cak Nun mengatakan Jokowi sebagai Firaun, maka hal tersebut tidak biasa bagi masyarakat awam dan perlu penafsiran yang juga tidak biasa.

Caci Maki atau Kritik?

“Kekuatan kata-kata adalah alat yang kuat, namun dengan kekuatan itu datang tanggung jawab besar. Kita harus menggunakan kata-kata kita dengan bijak dan menghindari caci maki. Ketika kita menggunakan kata-kata yang penuh kebencian, kita hanya memperburuk situasi dan memperluas kesenjangan di antara kita. Mari kita bangun dunia yang lebih baik dengan menghormati satu sama lain dan mengekspresikan pendapat dengan cara yang menghormati.” (Nelson Mandela)

Secara kasat mata, jelas, transparan, dan terang benderang, mengatakan (baca: mengata-ngatai) seseorang sebagai “Firaun” adalah sesuatu yang jelek. Tentu akan berbeda jika dalam hal ini dimaksudkan sebagai kritik terhadap kebijakan yang nota benenya Jokowi adalah seorang presiden. Namun, bagi masyarakat awam tidak ada celah untuk mengatakan bahwa narasi “Firaun” adalah sebuah kemaslahatan. Namun sebaliknya, mereka akan meyakini bahwa hal itu bagian dari sikap buruk dan bernilai jelek.

Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok), dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim,” (QS. Al-Hujurat: 11).

Jadi mencaci, memaki, menjelek-jelekkan, dan lain sebagainya, baik secara verbal maupun nonverbal, di dalam Islam sungguh sangat dilarang. Oleh karena itu, maka tidak ada validitas bagi seseorang yang mencaci, termasuk juga oleh Cak Nun, apapun identitas yang dimiliki. Baik sebagai ulama, ustaz, budayawan, seniman, dan lain sebagainya, tidak ada alasan untuk melegalkan cacian dan makian. Karena hal itu akan berdampak buruk baik bagi diri sendiri maupun masyarakat secara umum.

Jika kemudian Kiai Mukhlisin menerjemahkan ucapan Cak Nun sebagai sebuah kritik yang baik dan konstruktif, hal itu sah-sah saja. Tetapi kita perlu memakai akal sehat dan logika bijak (ilmiah), bahwa jika memang narasi Cak Nun sebagai kritik (konsturktif), maka tidak perlu adanya klarifikasi dan permintaan maaf.

Padahal, Cak Nun, terkait dengan ungkapannya menyatakan bahwa itu salah dan meminta maaf. Bahasa Cak Nun “kesambet” yang penulis sendiri kurang paham maknanya. Mungkin kalau dalam Bahasa Madura “ero’toro'” yang dalam hal ini ada kaitannya dengan sesuatu yang tidak kasat mata (supra natural).

Intinya, Kiai Mukhlisin (sepertinya) ingin mendamaikan antara narasi Cak Nun terkait dengan “Firaun” dengan kunjungan Jokowi ke RSUP dr. Sardjito untuk menjenguk budayawan yang seniman atau seniman yang ulama, karena sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Niatan ini bagus dan harus kita apresiasi. Tetapi, ungkapan caci maki ya tetap jelek, tanpa diikuti oleh penyesalan dan permintaan maaf. Sementara, Cak Nun sudah klarifikasi dan minta maaf. Jadi sudah jelas, bahwa apa yang diungkapkan Cak Nun sebagai ungkapan “Firaun” adalah ketidak-salihan.

Interpretasi Tawassuth

Saya setuju jika Kiai Mukhlisin ingin memberikan penengah (tawassuth) terhadap narasi “Firaun” Cak Nun. Artinya masyarakat diberi pemahaman lebih bahwa di balik caci maki masih ada tafsir atau interpretasi yang dapat kita ambil hikmahnya. Tidak terburu-buru melegitimasi seseorang dengan kata-kata yang tak biasa. Karena bisa jadi di balik ungkapan itu ada feedback (umpan balik) yang diinginkan oleh seseorang. Sehingga masyarakat tidak serta merta mencap seseorang dengan karakter jelek.

Saya sebagai penulis artikel ini memiliki hak untuk menalar logis dengan tafsir yang lain. Bahwa yang namnya caci maki tetap bernilai negatif apapun narasinya dan siapapun pelakunya. Jadi harus ada logika umum yang harus dicermati, bahwa kata-kata “Firaun” untuk seorang presiden adalah sebuah tindakan absurd dan menyalahi nilai sosial. Tetapi Cak Nun adalah orang yang terdidik, memiliki marwah untuk meminta maaf dan menyesal terhadap apa yang telah diungkapkan. Wallahu A’lam!

ilustrasi foto:CakNun.com