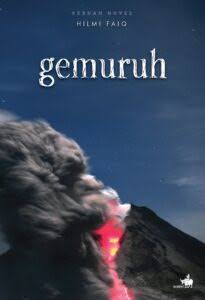

Novel Gemuruh karya Hilmi Faiq menggambarkan perjuangan manusia menghadapi ancaman bencana alam, khususnya erupsi Gunung Sinabung, melalui kisah para tokoh yang bertahan hidup di tengah ketidakpastian.

Cerita dibuka dengan momen dramatis pelarian dari awan panas, mencerminkan kengerian yang menyelimuti setiap keputusan dan tindakan mereka. Protagonis, Anggi, seorang fotografer, berusaha mencari makna dan aktualisasi diri melalui pekerjaannya. Bahkan di tengah bahaya, ia menjadikan setiap momen sebagai peluang untuk menciptakan karya. Dia lari dari impitan masalah di kota lalu mencari diri di lereng gunung. Dia berproses untuk menjadi “ada”.

Penulis mengajak pembaca menyelami pengalaman manusia di tengah erupsi Gunung Sinabung, membawa kita ke dalam eksplorasi eksistensialisme mendalam. Jean-Paul Sartre pernah mengatakan, manusia “dikutuk untuk bebas,” yang berarti dalam setiap situasi, termasuk bencana, manusia selalu dihadapkan pada pilihan, meski pilihan tersebut berada dalam konteks ekstrem.

Dalam buku ini, protagonis berulang kali dihadapkan pada keputusan kritis: melarikan diri dari awan panas atau tetap berusaha menyelamatkan nyawa orang lain. Keberadaan pilihan ini mencerminkan kebebasan eksistensial Sartre, sekaligus tanggung jawab yang menyertainya.

Martin Heidegger, di sisi lain, berbicara tentang konsep being-towards-death (kesadaran terhadap kematian). Dalam Gemuruh, kehadiran kematian terasa begitu nyata, seperti saat si protagonis menghadapi suara gemuruh Sinabung dan kesadaran bahwa ia berada di ambang maut. Ketika narator berkata, “Aku seperti menjajari kaki malaikat maut yang tengah sibuk bekerja”, ini adalah momen eksistensial yang menunjukkan bagaimana kematian tidak hanya menjadi ancaman, tetapi juga pengingat akan keberadaan yang otentik. Kehidupan tidak lagi terasa sepele, tetapi menjadi kesempatan untuk memilih keaslian, bahkan dalam kengerian.

Sinabung bukan hanya sebuah gunung. Ia adalah metafora bagi keberadaan manusia, yang selalu dikepung oleh ketidakpastian dan kehancuran, tetapi tetap memiliki potensi untuk bermakna melalui tindakan dan refleksi.

Dalam, konteks bencana, kebutuhan dasar seperti keamanan fisik dan rasa aman menjadi prioritas yang mendesak, sebagaimana digambarkan dalam upaya para tokoh untuk mencari tempat berlindung dari awan panas atau menyediakan air minum di tengah kondisi kekeringan ekstrem.

Namun, Gemuruh juga mengungkap bagaimana manusia dapat melampaui kebutuhan dasar ini menuju aktualisasi diri, meskipun berada di tengah kekacauan. Narator buku ini, seorang fotografer, tidak hanya berusaha bertahan hidup, tetapi juga mencari makna melalui pekerjaannya. Dalam salah satu adegan, ia mempertaruhkan nyawanya untuk memotret erupsi Sinabung, dengan alasan bahwa “Aku harus punya sesuatu untuk dikenang dunia”. Ini adalah contoh nyata bagaimana aktualisasi diri menjadi penting, bahkan dalam keadaan yang tampaknya tidak mendukung.

Abraham Maslow menyebutkan bahwa aktualisasi diri melibatkan pemenuhan potensi kreatif seseorang, sebuah gagasan yang sangat relevan dengan perjalanan sang fotografer. Di tengah kehancuran, ia menemukan seni dan makna, membuktikan bahwa bahkan di tengah bencana, manusia tetap dapat mencari hal yang lebih besar dari sekadar kelangsungan hidup.

Yang menarik dalam Gemuruh adalah interaksi antara refleksi eksistensial Heidegger dan kebutuhan manusiawi Maslow. Pada satu sisi, ketakutan eksistensial terhadap kematian mendorong protagonis untuk bertindak dan bertahan hidup. Namun, pada sisi lain, dorongan untuk menciptakan sesuatu yang bermakna, seperti fotografi, menunjukkan adanya kebutuhan untuk melampaui batas-batas keberadaan sehari-hari.

Masjid yang dijadikan tempat perlindungan dalam cerita adalah simbol dari harapan dan stabilitas. Dalam perspektif Heidegger, ini dapat dipandang sebagai place of being —ruang di mana manusia dapat merasa aman untuk merefleksikan keberadaan mereka. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh Maslow, ruang ini juga menjadi dasar untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi, seperti kebersamaan dan pencarian makna.

Gemuruh adalah meditasi mendalam tentang keberadaan manusia di tengah bencana. Dalam narasinya, Hilmi Faiq menyatukan ketakutan eksistensial, kebebasan untuk memilih, dan pencarian makna dalam konteks yang penuh tekanan. Perspektif filsafat eksistensialisme dan teori kebutuhan manusia menjadikan buku ini tidak hanya sebagai cerita tentang bencana alam, tetapi juga eksplorasi tentang apa artinya menjadi manusia.

Dengan gaya penulisan yang penuh emosi dan detail deskriptif yang menghidupkan Gunung Sinabung sebagai karakter tersendiri, Gemuruh mengajarkan bahwa meskipun manusia tidak dapat mengendalikan kekuatan alam, kita tetap memiliki kekuatan untuk memilih, bertindak, dan memberi makna pada pengalaman hidup kita. Dalam perspektif Sartre, kita bebas menentukan arti hidup kita, bahkan ketika dunia seolah runtuh di hadapan kita.

Kacamata Nietzsche

Novel Gemuruh membawa kita ke tengah bencana erupsi Gunung Sinabung, sebuah latar yang penuh dengan ketidakpastian, ketakutan, dan penderitaan. Tetapi jika kita meminjam pandangan Friedrich Nietzsche, cerita ini bukan hanya soal bertahan hidup —melainkan soal bagaimana manusia bisa bangkit, melampaui dirinya sendiri, dan menciptakan makna bahkan di tengah kekacauan.

Bayangkan protagonisnya: seorang fotografer yang memilih tetap berada di zona bahaya. Ia tahu risikonya, ia tahu maut begitu dekat. Namun, ia tetap bertahan untuk satu alasan: menciptakan sesuatu yang bernilai. Baginya, foto-foto erupsi bukan sekadar dokumentasi, tapi karya yang memperlihatkan keindahan di balik kengerian alam. Ini sangat Nietzschean—keberanian untuk menghadapi ketakutan dan menggunakannya untuk menciptakan sesuatu yang bermakna.

Dalam filosofi Nietzsche, keberanian adalah jalan menuju pertumbuhan. Ketika orang lain lari dari bencana, si fotografer justru mendekat. Ia tidak membiarkan rasa takut melumpuhkannya. Sebaliknya, ia melihat kekacauan ini sebagai peluang untuk merekam momen yang mungkin tidak akan terulang lagi. Tindakannya mencerminkan semangat will to power —keinginan untuk mengambil kendali atas hidup, bahkan di saat situasi tampak di luar kendali.

Cara pandang ini disebut Vitalisme. Vitalisme Nietzsche berfokus pada kehendak untuk berkuasa (will to power) sebagai prinsip dasar kehidupan. Bagi Nietzsche, kehidupan bukan sekadar bertahan hidup (survival), tetapi berkembang, menciptakan, dan melampaui batas diri. Dalam konteks ini, protagonis novel menunjukkan vitalisme ketika ia menghadapi tantangan besar (bencana Gunung Sinabung) dan menggunakan situasi tersebut sebagai peluang untuk menciptakan sesuatu yang bernilai, yaitu karya seni fotografi.

Bencana sering kali membawa rasa hampa, nihilisme, seolah dunia tidak lagi memiliki arah. Tapi Nietzsche percaya, justru di tengah kehampaan itulah manusia bisa menciptakan nilai-nilai baru. Sang fotografer tidak hanya bertahan hidup, ia memberi arti pada penderitaan dengan mengambil gambar-gambar erupsi. Foto-foto itu adalah bentuk makna yang ia ciptakan —bukti bahwa bahkan dalam kehancuran, ada sesuatu yang layak diabadikan.

Dalam pandangan Nietzsche, tragedi bukanlah sesuatu yang harus dihindari, melainkan diterima sebagai bagian dari perjalanan menuju kekuatan yang lebih besar. Dalam novel ini, bencana Sinabung adalah tragedi besar, tetapi bagi protagonis, itu menjadi kesempatan untuk berkembang. Alih-alih menyerah, ia menjadikan tragedi ini alat untuk menemukan kekuatan baru, baik secara mental maupun kreatif.

Tokoh utama, Anggi, mempraktikkan nihilisme aktif. Aliran ini merupakan respons Nietzsche terhadap nihilisme pasif, yaitu perasaan hampa atau kehilangan makna hidup. Dalam nihilisme aktif, manusia tidak menyerah pada kekosongan tersebut, tetapi malah menciptakan nilai dan makna baru untuk mengisi kekosongan itu. Protagonis dalam Gemuruh melambangkan nihilisme aktif ketika ia mengubah kekacauan dan kehancuran menjadi sesuatu yang bermakna melalui tindakannya —menciptakan keindahan dari tragedi.

Gunung Sinabung dalam Gemuruh adalah simbol kekuatan yang tidak bisa dikendalikan. Nietzsche menyebut hal seperti ini sebagai “kehendak kosmik” —kekuatan alam yang lebih besar dari manusia. Namun, protagonis tidak melawan kekuatan itu. Ia justru berdamai dengannya, bahkan menggunakannya sebagai inspirasi. Foto-fotonya adalah bukti bahwa ia menghormati kekuatan alam, bukan sebagai musuh, tetapi sebagai sesuatu yang megah dan penuh makna.

Pada akhirnya, yang membuat novel ini begitu menarik dalam perspektif Nietzsche adalah cara tokoh utamanya tidak hanya bertahan, tetapi juga menciptakan sesuatu yang bernilai di tengah kekacauan. Ia tidak menyerah pada kekosongan atau ketakutan, tetapi mengubahnya menjadi momen penciptaan. Dari sinilah Gemuruh tidak hanya menjadi cerita tentang bencana, tetapi juga kisah tentang bagaimana manusia bisa bangkit, menghadapi penderitaan, dan menemukan makna dalam kekacauan.

Ini bukan sekadar soal bertahan hidup, tapi soal memilih untuk “ada” dengan cara yang bermakna—persis seperti yang Nietzsche ajarkan.

Bata Buku:

Judul: Gemuruh

Penulis: Hilmi Faiq

Penerbit: Penerbit Buku Kompas

Tahun Terbit: 19 Desember 2024

Isi: 192 Halaman

ISBN: 9786235233482