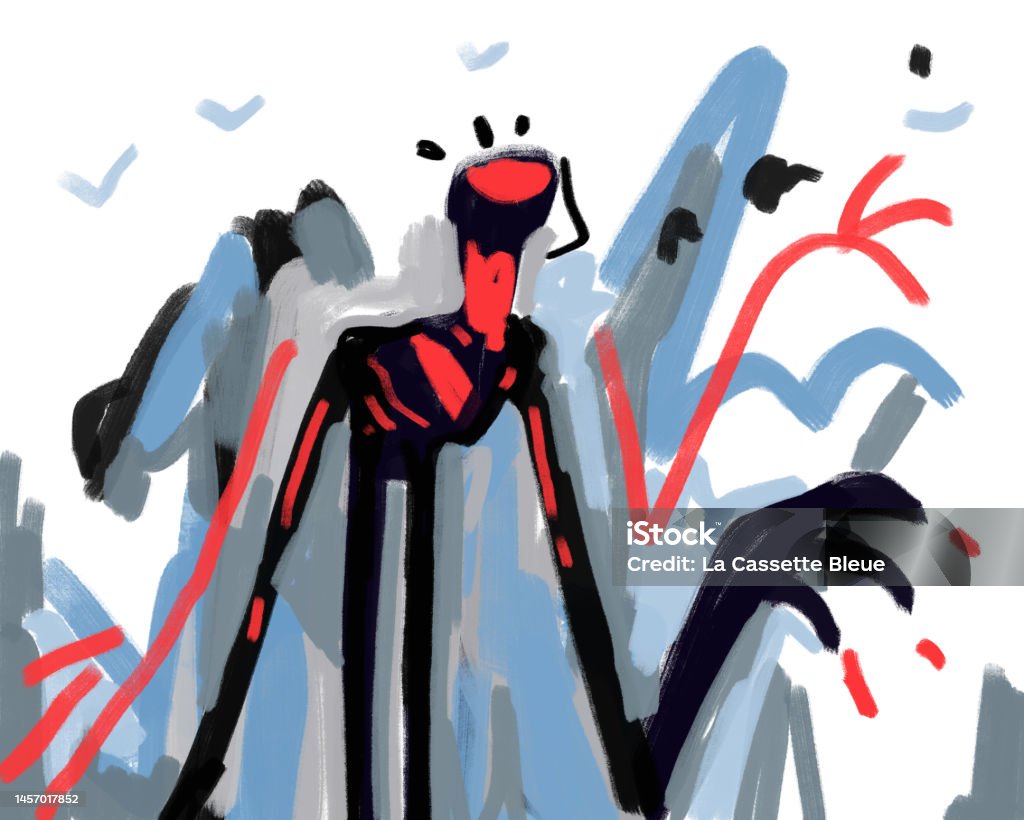

Sebuah monster mengerikan. Kepalanya seperti tumpukan bungkusan bekas, dikerubungi ribuan lalat, menyemburkan bau busuk yang mencekik setiap napas. Tangannya menyergap dengan cengkeraman berkarat dan tajam.

Bumi seperti berguncang. Di sekeliling monster itu, pohon-pohon remuk, air sungai beringsut, bangunan-bangunan retak, air laut meluap setinggi menara. Mata monster itu menyala merah bara. Sayap-sayapnya berkilauan dengan sisik-sisik plastic. Kuku-kukunya merobek-robek, menciptakan jurang-jurang dalam yang gelap dan mengerikan.

Tangan kecil itu kemudian mengambil penghapus, menggosok bagian kepala monster itu berkali-kali hingga luntur. Lalu ia ganti dengan beberapa gambar kepala, mungkin puluhan, ada yang sungsang, ada yang retak, ada pula yang cembung. Kepala-kepala itu… ya, kepala manusia.

“Kenapa kepala monsternya diganti? Jadinya kan gak keren, Mi?” tanyaku.

“Terserah akulah, Om. Kan, aku yang menggambar, suka suka aku dong,” jawab Fahmi sambil menutup buku gambarnya.

“Iya, iya,” balasku.

“Makan yuk, Om! Aku sudah lapar ini. Yuk, yuk!” ajak Fahmi sambil menarik-narik tanganku.

Aku mengiyakannya. Fahmi merengek minta digendong. Kubopong tubuh mungilnya, lalu kuletakkan di bahu. Sesekali ia digelitiki oleh beberapa santri yang berpapasan. Fahmi tertawa girang. Kadang berusaha membalasnya dengan pukulan yang membuat tubuhku sedikit oleng.

Sampai di kantin, aku menunggu antrean panjang, sementara Fahmi memilih bermain donal bebek bersama Andre, putra Bu Inah, penjaga kantin. Aku tersenyum, sekaligus terenyuh: Fahmi, anak kecil yang masih berusia belum genap delapan tahun itu, masih terlalu dini untuk menjajah hidup di pesantren. Seharusnya ia masih merasakan kehangatan pelukan ibunya, bobok nyaman di pangkuannya, diantar ke sekolah dengan penuh cinta, atau dibelikan mobil mainan idamannya.

***

“Ayah ibunya berpisah sejak Fahmi masih bayi. Tak ada yang mau mengurusinya. Bayi itu mereka titipkan ke saya, tetangganya,” ujar Pak Darmin beberapa bulan lalu saat mengantar dan memasrahkan Fahmi ke pesantren seorang diri.

Sejak bercerai, ayah Fahmi memilih merantau ke Malaysia dan kabarnya masih belum belum pulang sampai sekarang. Sementara, ibunya memutuskan untuk menikah lagi dan telah memiliki seorang anak.

Sedangkan Pak Darmin, sejak saat itu tak pernah mengunjungi Fahmi sama sekali, bahkan untuk sekadar menitipkan uang kiriman. Tapi, aku tidak bisa menyalahkan Pak Darmin, sebab Fahmi bukan tanggungannya. Lagi pula, Pak Darmin juga yang sudah merawat Fahmi sejak kecil hingga sekarang. Untungnya, segala kebutuhan Fahmi akan ditanggung oleh pesantren yang merupakan perintah langsung dari pengasuh.

Aku yang kebetulan menjadi salah satu pengurus yang bertugas untuk mengurusi penerimaan santri baru saat itu, merasa iba, lantas kusediakan diri untuk menjaga dan merawat Fahmi seperti adik kandung sendiri. Sungguh.

Beberapa hari di pesantren, Fahmi memang sedikit manja, seperti anak kecil pada umumnya. Tapi yang membuatku kagum, Fahmi langsung merasa nyaman di pesantren, berbeda dengan santri baru lainnya yang biasanya masih sering menangis karena teringat rumah. Tapi wajar saja, Fahmi tidak punya kenangan manis di rumahnya, keluarga saja tidak punya. Jadi, apa yang akan dia rindukan dari kampung halamannya?

Aku tidak pernah sekali pun melewatkan waktu untuk tidak bersama Fahmi; mulai menemaninya tidur, mengantarkannya ke kamar mandi, ke sekolah, menemani bermain, hingga ikut salat berjamaah ke masjid, atau aktivitas-aktivitasnya yang lain.

Satu yang unik dari Fahmi; suka menggambar, ia seperti memiliki dunia sendiri dalam goresan pensilnya, seolah ia menciptakan tempat pelarian dari realitas yang pahit. Tapi Fahmi tidak pernah menggambar gunung yang di tengahnya ada matahari tersenyum. Tidak juga menggambar sawah yang di tengahnya ada sungai mengalir. Fahmi lebih suka menggambar monster, anime, atau lebih tepatnya mirip-mirip sama komik, mengandung unsur cerita. Namun, bedanya, Fahmi tidak pernah menyertakan tulisan dialog dari karakter yang ia gambar.

***

“Nasi apa, Kang?” tanya Bu Ina, penjaga kantin, setelah sedari tadi sibuk melayani santri-santri lain.

“Nasi pecel, saja, Bu. Dua,” jawabku.

“Bungkus atau makan sini, Kang?”

“Bungkus saja.”

“Jangan dibungkus, Om! Makan sini saja!”

Tiba-tiba Fahmi menyahut.

Aku mengangguk paham. Fahmi memang seperti itu, tidak pernah mau kalau nasinya dibungkus. Fahmi bilang karena alasan akan jadi monster mengerikan, aku sama sekali tidak paham, ya, namanya juga anak kecil.

“Oh iya, Mi!” balasku.

“Satu makan sini, satunya bungkus,” susulku pada Bu Ina.

Sudah beberapa kali, aku selalu menunggu Fahmi makan di kantin yang sesak dan ramai. Sementara aku enggan, tidak terbiasa bahkan tidak suka makan di tempat yang ramai. Aku lebih suka makan di bilik pondok. Salah satu alasannya, semisal aku makan di kantin yang penuh sesak dengan santri, aku takut ada salah satu tingkah atau adab yang salah, yang kemudian dilihat santri-santri, lalu ditiru, atau bahkan yang lebih parahnya, aku akan dijadikan bahan omongan dari komplek ke komplek santri.

“Masa pengurus makannya sambil bicara?”

“Pengurus sih, tapi makannya sambil jongkok.”

“Kalu santri ditegur, kalau pengurus malah seenaknya.”

Ah tidak, itu sangat mengerikan. Bukannya aku tidak tahu adab sehingga khawatir salah, tapi biasanya pengurus dicari-cari kesalahnnya. Bukankah aku harus hati-hati?

Selesai Fahmi makan, kami langsung beranjak. Aku menenteng plastik berisi sebungkus nasi dan kerupuk. Tak lupa, kami juga mampir ke sebuah minimarket pesantren untuk membeli beberapa snack dan juga sebungkus rokok.

“Kamu mau beli apa, Mi?” tanyaku.

“Aku mau beli itu, jalabiya(1), Om!”

Fahmi menunjuk ke arah selatan, tepat pada sebuah rantang, di pojok kanan bawah etalase paling kanan.

Fahmi lantas berlari kecil ke arah itu. Aku membuntutinya. Fahmi mengambil satu buah, menjongkok, lalu melahapnya.

“Kenapa tidak dibungkus saja, Mi?” tanyaku.

“Enggak, Om! Enakan makan sini, manisnya lebih terasa,” balasnya lantas melahap lagi.

Aku hanya tersenyum.

Setelah Fahmi menghabiskan tiga jalabiya, ia mengajakku pulang. Sebelum pulang, aku membayar ke kasir sambil meminta satu buah plastik.

Di perjalanan, seperti biasa, Fahmi selalu bergurau dengan santri yang kebetulan berpapasan. Kadang Fahmi mengejarnya, kadang melemparinya dengan batu kecil, kadang juga Fahmi terjatuh lalu tertawa.

“Eh, Mi, awas, ini Om Narto mau usilin kamu,” ucapku setelah melihat Narto mengendap-endap di belakangku.

Fahmi lantas menoleh dan langsung menyerbu Narto sambil berteriak kegirangan. Fahmi tidak sengaja menyenggol barang yang kubawa, plastiknya sobek. Fahmi tak menghiraukan, ia tetap bergurang dengan Narto. Aku memungut beberapa snack yang jatuh. Plastik yang sobek itu aku buang ke tempat sampah.

“Sudah, ya, Mi! Lanjutin nanti guraunya, bentar lagi mau azan maghrib nih,” ajakku.

“Iya-iya, Om! Ini Om Narto, ngelitikin mulu, he-he.”

“Kaboor…”.

“Dasar, Om Narto!” teriak Fahmi.

Narto beringsut sambil tertawa, aku menggeleng. Kugandeng tangan Fahmi lalu berjalan.

“Om, bentar-bentar, Om! Lukisan ini siapa yang bikin, Om?” tanya Fahmi setelah beberapa meter kaki melangkah.

Fahmi menunjuk pada sebuh lukisan kolase yang terpajang di dinding komplek pesantren, tepat di pinggir jalan.

“Oh, itu yang ngelukis salah satu alumni di sini, namanya Kak Haryadi,” jawabku.

“Alumni itu apa, Om?” tanyanya, bingung.

“Alumni itu adalah santri yang sudah menyelasaikan pendidikan di sini lalu berhenti, atau lebih gampangnya, mantan santri di sini.”

Fahmi mengangguk-angguk.

“Kenapa? Lukisannya keren, ya?”

“Iya, Om! Keren banget, lukisannya terbuat dari plastik snack.”

“Eh, Om! Itu wajah siapa yang ada di lukisan itu?!” tanyanya lagi.

“Itu Kiai Faizi, salah satu masyayikh di pesantren kita.”

Fahmi lagi-lagi mengangguk.

“San- tri na-kal bu-ang sam-pah sem-ba-ra-ngan.”

“Terus, terus,” ucapku setelah mendengar Fahmi mengeja tulisan yang ada di lukisan itu.

“San-tri bi-a-sa, bu-ang sam-pah pa-da tem-patnya.”

Fahmi terlihat memiringkan kepala, sementara matanya juga ia picingkan. Aku tertawa kecil melihatnya.

“San-tri gen-na, ti-dak mem-bu-at sam-pah.”

“Anak pintar,” pujiku pada Fahmi sambil kuberi tepuk tangan pelan.

“Tapi maksudnya gimana ya, Om?”

“Maksudnya, santri yang membuang sampah sembarangan itu namanya santri nakal. Kalau santri biasa, santri yang membuang sampah pada tempatnya, pada tong sampah misalnya. Dan santri genna, atau santri yang benar-benar santri, yaitu santri yang tidak membuat sampah,” jelasku.

“Oh, gitu, Om!”

Fahmi lalu mengangguk-angguk, sedikit lama, mungkin sambil mengimajinasikan sesuatu. Entahlah.

“Yuk ke kamar, Mi! Habis ini kamu harus mandi, terus kita salat berjamaah maghrib di masjid,” ajakku, lembut.

Fahmi lantas mengangguk, senyum tipis menghiasi wajah polosnya. Kami berjalan bersama menuju bilik, langkah kami berpadu dalam keheningan senja yang menyembur rona merah. Aku menoleh sejenak, rona merah itu seperti menyelimuti kubah masjid, indah.

***

Seusai bel tidur berbunyi, aku kembali menemani Fahmi, duduk bersandar di sampingnya sambil membaca buku. Sementara Fahmi masih asik dengan pensil dan buku gambarnya. Memang seperti itu, setiap kali mau tidur, Fahmi terlebih dahulu akan menggambar sambil bercerita apa yang ia gambar, sampai ngantuk, sampai tak terdengar lagi suara-suara nyaringnya.

“Om, lihat gambar ini, Om!” pinta Fahmi.

“Oh, itu gambar yang tadi sore ‘kan, Mi?” tebakku setelah melihat gambar itu.

“Iya, Om! Ini aku lanjutin, biar tambah keren.”

Suara Fahmi masih terdengar nyaring, nampaknya ia masih belum ngantuk.

“Oh iya. Memangnya itu gambar apa sih, Mi?” tanyaku, sedikit parau. Sebenarnya aku sudah merasa ngantuk. Tapi, kalau aku tidur duluan, Fahmi akan menggangguku; hidung, kaki, tangan, biasanya akan penuh dengan gambar-gambar aneh.

“Ini gambar Monster, Om! Monster ini akan menghancurkan bumi. Makin hari akan semakin gede.”

“Kenapa semakin gede, Mi? Memang nantinya tidak akan ada superhero yang nanti akan memusnahkan monster itu?” tanyaku, pura-pura hanyut dalam imajinasi Fahmi.

“Itu tergantung kita, Om!” jawabnya, antusias.

“Kok bisa gitu, Mi?” tanyaku. Kali ini dahiku benar-benar mengerut.

“Monster ini akan terus tumbuh selama kita masih suka menghasilkan sampah, Om!”

“Menghasilkan sampah?”

Fahmi mengangguk.

Aku terdiam cukup lama, menerka-nerka sesuatu sambil beberapa kali menelan ludah. Tetiba terbayang di benakku: kepala monster itu adalah aku.

Annuqayah, 9 Agustus 2024.

Catatan:

Jalabiya merupakan salah satu kue tradisional khas Madura bagian timur yang dibuat dari tepung ketan, gula, dan bahan-bahan lain, lalu digoreng. Bentuknya sekilas mirip donat, tapi memiliki beberapa cabang. Rasanya sangat manis sebab seluruh permukaannya dilapisi gula merah yang dilelehkan.

*Cerpen peserta Lomba Karya Tulis Ekologi Kaum Santri 2024.