Hari-hari ini, kita seakan tersihir oleh suatu wacana, dan juga ghirah, bahwa satu-satunya jalan menuju surga adalah jihad. Istilah ini kemudian menggeser dan menindih ijtihad, jalan di mana dunia Islam membangun peradaban.

Setidaknya itulah yang sering kita dengar dari atas mimbar khutbah jumat, dari corong dai-dai yang sedang berdakwah, atau yang kita baca dari pesan-pesan berantai di jejaring media sosial alias dakwah bil medsos. Bahwa, perintah utama dan pertama yang dititahkan Tuhan kepada kita adalah jihad, hingga lupa bahwa yang menandai kerasulan Muhammad adalah iqra, perintah untuk membaca —perintah untuk berijtihad.

Istilah jihad memang sudah muncul sejak masa Nabi, ketika orang-orang beriman harus berperang melawan orang-orang kafir, orang-orang yang mengingkari kebenaran risalah yang dibawa Muhammad. Di masa itu, ghirah orang-orang beriman untuk berperang, berjihad, memang begitu tinggi. Motifnya adalah membela kebenaran risalah yang dibawa Muhammad, jihad fi sabilillah, dan untuk itu Tuhan menjanjikan surga sebagai balasan.

Tapi tak semua orang yang ikut berjihad, berada di tengah pasukan perang, memiliki motif yang sama. Tak sedikit yang didasari oleh motif lain, misalnya ingin memperkaya diri dari hasil pampasan perang. Atau demi tujuan-tujuan lain selain menegakkan kebenaran. Karena itulah, wajar jika kemudian Nabi Muhammad buru-buru meluruskan perihal apa sesungguhnya yang dimaksud dengan jihad.

Perang-perang melawan orang-orang kafir di palagan itu ternyata hanyalah “jihad kecil”—perkara sepele. Usai Perang Badar, Nabi Muhammad mengingatkan bahwa kelak orang-orang beriman akan menghadapi “jihad besar”, perang yang sesungguhnya, yang disebut dengan jihadun nafs, perang melawan hawa nafsu, perang melawan diri sendiri. Dan palagan yang sebenarnya ada di dalam diri sendiri.

Tanpa perlu dalil yang ndakik-ndakik, akal sehat akan menuntun kita ke alamat yang dirujuk oleh istilah jihadun nafs, jihad besar, atau perang melawan hawa nafsu, itu. Seringkali, digarami oleh euforia kemenangan, atau klaim akan kebenaran, manusia menjadi pribadi yang congkak, sombong, dan melupakan sangkan paraning dumadi. Suasana batin seperti itulah yang sempat menyeruak pasca-Perang Badar, sehingga Nabi Muhammad perlu meluruskannya.

Tapi jihadun nafs itu memang tidak seksi. Karena itulah, meskipun terminologi jihad memiliki pengertian yang luas, yang lebih sering didengung-dengungkan dari atas mimbar adalah “jihad kecil” itu, dengan makna yang lebih reduktif. Jihad akhirnya menjadi identik dengan perang, atau memerangi musuh, memerangi yang tak seiman, memerangi yang tak sepaham, bahkan memerangi yang dibenci. Pada akhirnya orang akan digiring oleh hanya satu referensi, bahwa jalan menuju surga adalah jalan perang.

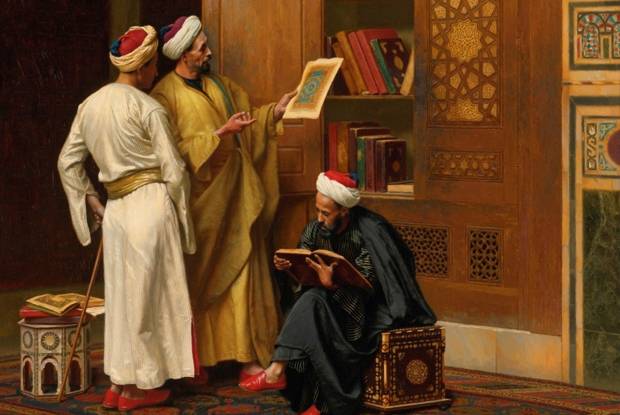

Meskipun berasal dari akar kata yang sama dengan jihad, jahada, yang berarti “usaha yang bersungguh-sungguh”, ijtihad lebih jarang disinggung oleh para pendakwah masa kini atau diunggah di berbagai jejaring media sosial dalam kerangka ghirah gerakan Islam. Padahal, istilah ijtihad juga sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad, dan tak kalah penting perannya dengan jihad dalam penyebaran Islam. Dan justru, tradisi ijtihad itulah yang disebut-sebut sebagai pembuka jalan bagi pengembangan peradaban dunia Islam di masa-masa awal hingga abad-abad pertengahan.

Ijtihad memang perkara sulit, rumit, dan karena itu tak banyak yang menempuh jalan ini. Pada mulanya, istilah ini memang merujuk pada ikhtiar untuk menemukan pandangan hukum, yang lebih spesifik adalah fikih, yang belum ada ketentuannya di dalam Al-Quran dan Hadis. Dan dari sanalah di antaranya lahir empat mazhab fikih yang kita kenal sampai hari ini. Namun dalam pengertiannya yang luas, ijtihad tak melulu berurusan dengan perkara fikih. Sebab kehidupan manusia terus berkembang semakin kompleks, semakin banyak pula perkara yang harus “diijtihadi” dibandingkan dengan pada masa hidup Nabi.

Kita tahu dari sejarah, di samping jihad, tradisi ijtihad pernah mencapai puncak keemasan pada abad kedua dan keempat Hijriyah atau abad ke-10 Masehi, ketika masyarakat dunia Islam begitu gandrung dengan ilmu pengetahuan. Itulah saat peradaban Islam mencapai puncak keemasannya, menjadi kiblat kemajuan dunia —saat Barat atau Eropa masih berada dalam kegelapan.

Namun, seperti yang diteorikan oleh Ibn Khaldun dalam Muqaddimah, puncak keemasan dan kemakmuran seringkali melenakan generasi berikutnya, dan titik krusialnya adalah kemalasan intelektual. Maka, ketika generasi emas mujtahid, sebutan orang-orang yang melakukan ijtihad, sudah saatnya mundur dari panggung sejarah, generasi yang malas berpikir tinggal membeo. Dunia Islam memasuki masa yang disebut taklid buta. Karena dianggap tak ada lagi yang sanggup menjadi mujtahid, maka pintu ijtihad pun tertutup. Dan sejak abad pertengahan itulah dunia Islam terus mengalami kemunduran, disalip peradaban Barat, hingga kini.

Berdasarkana rekaman sejarah itu, maka jika ingin membangun kembali peradaban dunia Islam seperti pada masa keemasannya, jalan yang sama bisa diambil —melalui pintu ijtihad. Dunia Islam saat ini lebih banyak membutuhkan hadirnya para mujtahid, alih-alih mujahid.

Tapi sejarah hari ini sepertinya memang hanya memberi panggung pada para mujahid atau jihadis. Orang lebih suka berjihad ketimbang berijtihad. Orang lebih bersemangat mengokang senjata ketimbang menggoreskan pena. Dan ijtihad pun menjadi jalan yang sunyi. Memilih menjadi mujtahid berarti harus siap hidup dalam kesunyian.