Di atas lantai pengajian, antara goretan pulpen dan gumaman doa, pesantren bukan sekadar tempat belajar. Pesantren adalah ruang lahirnya kesadaran. Itulah kenapa, mula-mula kepada santri pemula disuguhkan kitab al-Jurumiyah.

Saat membuka kitab Jurumiyah itu, hakikatnya mereka sedang membuka gerbang epistemologis. Setiap harakat yang dilantunkan secara hati-hati adalah bentuk disiplin berpikir yang rasional sekaligus spiritual.

Namun, posisi inila, paradoks mulai tercipta. Kerap kali pesantren dianggap sebagai institusi konvensional atau tradisional, padahal Jurumiyah justru mengajarkan struktur berpikir yang amat progresif. Di balik kesederhanaan teks yang dibawakan, kitab ini sebenarnya membentuk cara berpikir sistematis.

Demikianlah al-Jurumiyah, darinya kita bukan hanya belajar “bagaimana berbahasa Arab dengan benar”, tetapi juga “bagaimana menata pikiran supaya efektif” atau berpikir secara efektif.

Arsitek Metodologis

Penulis kitab Jurumiyah adalah Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad bin Daud Ash-Shanhaji, yang biasa dijuluki Ibnu Ajurrum. Ia merupakan ahli bahasa asal Maroko. Tak hanya itu, Ibnu Ajurrum juga arsitek epistemologis yang menata jalan pikiran manusia melalui bahasa. Ia menulis matan al-Jurumiyah bukan untuk memamerkan keilmuannya, melainkan untuk membangun jembatan antara kompleksitas ilmu dan kemampuan berpikir kolektif komunitas belajar.

Ajurrum hidup di ruang intelektual Maghribi yang dinamis, saat rasionalitas Andalusia berpadu dengan keindahan dan ketertiban tradisi Arab klasik. Dari lingkungan inilah lahir kepekaan metodologisnya, bahwa pengetahuan yang rumit hanya akan bermakna jika mampu dijelaskan secara sederhana.

Maka, ketika para ulama menulis kitab berjilid-jilid untuk menguraikan gramatikal Bahasa Arab, Imam Shanhaji justru memilih metode ikhtishar, ringkas, padat, tapi terstruktur. Baginya, kesempurnaan ilmu bukan pada panjang-pendeknya dan tebal-tipisnya uraian, melainkan pada kemampuannya untuk membentuk alur berpikir sistematis.

Dengan kerangka ini, Jurumiyah tidak dapat diklaim sebagai kitab nahu tingkat dasar. Jurumiyah merupakan bentuk manifestasi dari kesadaran epistemologis mendalam. Pendekatan Ajurrum ketika menulis Jurumiyah adalah revolusioner dalam kesenyapannya. Ia berusaha menuntun para santri untuk berpikir runut, dari yang konkret menuju abstrak, dari bentuk menuju makna, dari tanda menuju perubahan. Dalam istilah modern, metode yang digunakannya disebut epistemic scaffolding, yang menyediakan struktur berpikir supaya dapat menopang pemahaman yang lebih tinggi.

Bahasa: Arena Eksistensi

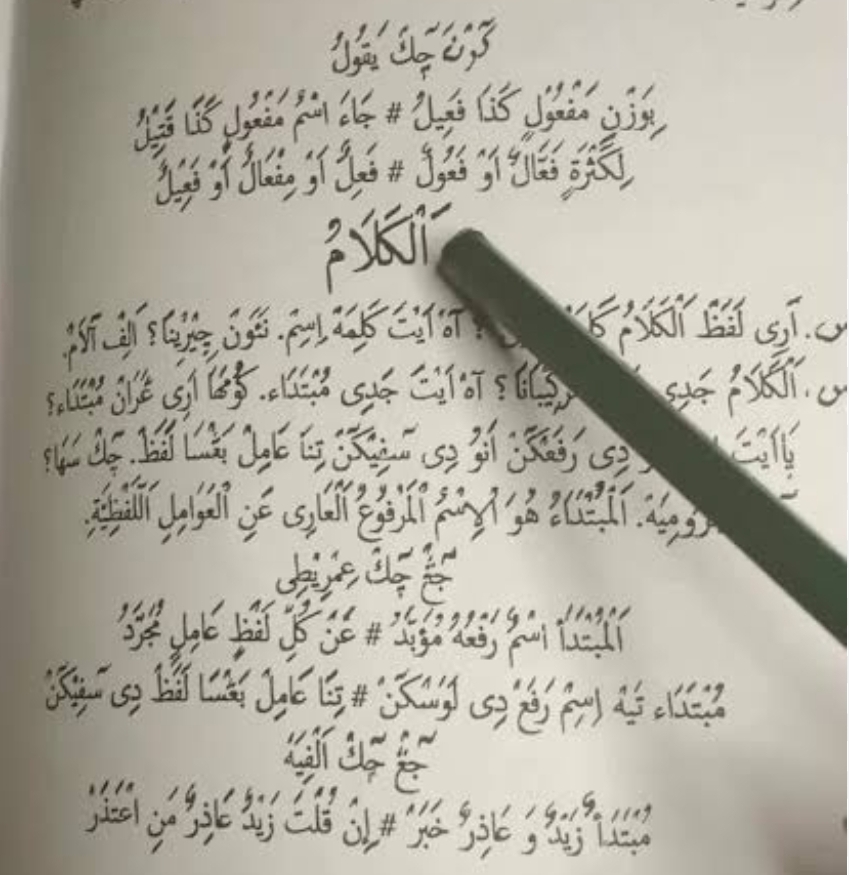

Jurumiyah dibuka dengan pembahasan Kalam, al-lafdzu al-murakkab al-mufid bil wadh‘. Di sini, Ajurrum menyuguhkan fondasi ontologis tentang keberadaan. Dalam hal ini, bahasa bukan hanya dilihat sebagai medium komunikasi, tetapi sebagai “arena eksistensi”. Ruang makna yang menemukan wujudnya sebagai keteraturan.

Pada filsafat klasik, keberadaan sesuatu (wujud) ditandai dengan keteraturan (nizam). Begitu pun bahasa. Adanya bahasa karena tersusun rapi, dan ia akan kehilangan eksistensinya ketika tidak memiliki struktur yang logis. Maka, bagi Imam Shanhaji, kesempurnaan kalam bukan hanya karena lafaz yang terdengar jelas, tetapi karenanya “memberikan faedah” untuk orang-orang yang mendengar, hingga membacanya.

Namun, ketika kerangka ini dibaca melalui lensa progresif, maknanya akan jauh berkembang. Bahasa tidak lagi menjadi simbol keberadaan, melainkan arena perebutan makna. Penguasaan terhadap struktur bahasa berarti penguasaan terhadap struktur pengetahuan, dan pada praktiknya, struktur kekuasaan.

Dengan demikian, santri yang tekun mempelajari kitab Jurumiyah sesungguhnya sedang membangun kesadaran tanpa disadari. Ketika ia memahami bahwa setiap isim memiliki kedudukan (mahal), setiap pekerjaan menuntut subjek (fail), dan setiap huruf bergantung pada konteks yang dibicarakan, maka ia sedang melatih diri untuk membaca dunia melalui teks. Bahasa menjadi cermin masyarakat, dan struktur nahu menjadi model untuk memahami struktur sosial.

Epistemologi Tertib

Struktur berpikir dalam Jurumiyah amat bertingkat. Mulai dari pendefinisian kata, kemudian ciri-cirinya, dan dilanjutkan dengan mengklasifikasi bentuk isim, fiil, dan huruf. Lalu menuju tangga kedua, yaitu i’rab. Struktur ini adalah miniatur dari cara berpikir epistemologis secara matang. Ajurrum tidak semata-mata mengajarkan sistem gramatika, tapi strategi pedagogi yang menanamkan kesadaran akan keteraturan pengetahuan.

Pada bab pertama (Kalam), menurut hemat saya, terkandung prinsip besar pendidikan Islam, yang mengajarkan bahwa pengetahuan bukan didapati secara instan, melainkan buah hasil dari proses tertib yang mengakar pada kesabaran dan keteraturan berpikir.

Dalam horizon filsafat progresif, struktur tertib ini memiliki nilai memukau, yang mengajarkan cara berpikir kritis berbasis kesadaran struktur. Sebelum seseorang mengoreksi dan mengkritisi permasalahan sosial, mereka harus lebih dulu mengenali struktur-struktur yang menjadi akar permasalahan tersebut. Setiap santri yang terbiasa menelusuri fungsi kata, dan mengenali fail-maf’ul, sesungguhnya sedang berlatih memahami siapa pelaku dan siapa korban dalam realitas sosial.

Lebih jauh dari itu, epistemologis tertib yang dibawakan Ajurrum, menuntun kita untuk bijak dalam berpikir, dari teks menuju konteks, dari tanda menuju makna. Ia melatih kesabaran hermeneutik, membaca yang tersurat dan tersirat, menafsir bukan untuk menutup ruang dialogis, melainkan untuk membuka ruang-ruang diskusi berkelanjutan. Dalam konteks pesantren, inilah yang disebut ta’dib al-aql (pendidikan akal budi) yang paling konkret: menundukkan pengetahuan di bawah adab berpikir.

Aksiologi Ilmu

Prinsip al-mufid dalam definisi Kalam bukanlah slogan spiritual kosong, melainkan fondasi aksiologis yang menautkan epistemologi dengan moralitas. Oleh karenanya, pengertian al-mufid dalam syarh matan Jurumiyah sendiri adalah, “ma afada faidatan“, sesuatu yang berfaidah, bagi yang memberikan informasi dan bagi yang menerima informasi.

Memahami fail dan maf’ul esensinya bukan lagi memahami gramatika semata, tapi melatih ranah etis. Mengenali pelaku dan korban yang terkena dampak dalam realitas kehidupan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Jurumiyah adalah teks moral yang tersembunyi di balik struktur kalimat, dan menyimpan pendidikan kesadaran di dalamnya.

Akhirnya, prinsip “ma afada faidatan” dipadukan dengan semangat progresif melahirkan model keilmuan yang hidup. Ibnu Ajurrum dengan segala kesederhanaannya, menjadi simbol ulama klasik yang produktif. Di ranah inilah, tradisi pesantren menemukan filsafat praksisnya. Tidak hanya melahirkan santri yang berakar dalam adab, tetapi juga bergerak membawa cahaya perubahan di Masyarakat.

Jurumiyah dan Teori Bahasa

Jika Ferdinand de Saussure berbicara signifiant dan signife, dan Chomsky membahas struktur batin bahasa manusia, maka jauh sebelum itu Ibnu Ajurrum sudah menanamkan kesadaran melalui struktur berpikir yang tercantum dalam kitab matan al-Jurumiyah ini. Ajurrum, dengan pendekatan filologinya, sejatinya memperkenalkan fondasi semiotik yang menempatkan bahasa sebagai jantung berpikir.

Di sinilah, Jurumiyah menjadi jembatan intelektual yang menakjubkan. Ketika pesantren menelaah mubtada dan khabar, sesungguhnya mereka sedang melatih kesadaran struktural. Inilah yang disebut “kesadaran gramatikal” yang pada gilirannya berkembang menjadi kesadaran kritis.

Namun, keunggulan Jurumiyah bukan pada kesamaan konsep, melainkan pada fungsinya yang aplikatif. Kitab tersebut tidak berhenti sebagai teori bahasa dalam ruang abstrak, tapi menjelma menjadi perangkat kerja sosial.

Jurumiyah berfungsi sebagai laboratorium dialog antara tradisional dan modern. Melalui tradisional, ia mewaruskan ketekunan, adab, dan kesadaran bahwa setiap kata memiliki tanggung jawab makna. Dari modernitas, ia mengadopsi semangat reflektif dan kemampuan artikulatif dalam menghadapi dunia publik yang dinamis.

Lebih dalam dari itu, Jurumiyah menegaskan bahwa tradisional bukanlah antitesis dari modernitas, tetapi fondasi fundamental. Bahasa yang dipelajari dengan adab membuka jalan bagi rasionalitas yang berakar, bukan rasionalitas yang kabur dari maknanya.

Oleh karenanya, membaca Jurumiyah dalam bingkai filsafat progresif berarti membaca pesantren sebagai ruang dialektika, tempat nalar kritis tumbuh bersamaan dengan adab. Di balik kesahajaan struktur dan istilah nahu yang tampak teknis, tersimpan laku pembentukan karakter diri seorang santri.

Bagaimana berpikir secara sistematis tanpa kehilangan keikhlasan, dan bagaimana berdiskusi dengan logika tanpa menangguhkan sopan santun keilmuan. Di sinilah Matan Jurumiyah menemukan relevansinya yang paling mendalam: berangkat dari kata menuju pola pikir canggih dan bersikap bijaksana, mengintegrasikan antara daya kritis dan etika keilmuan.