Demokrasi kita ramai. Suaranya keras. Gesturnya meyakinkan. Tapi sering kali, pikirannya kosong.

Kita lihat, terutama di medsos, banyak orang berdebat dengan penuh emosi, namun miskin argumentasi. Membela pilihan seperti membela harga diri. Menyerang lawan seolah sedang berjihad. Padahal yang dipertaruhkan bukan iman, melainkan logika.

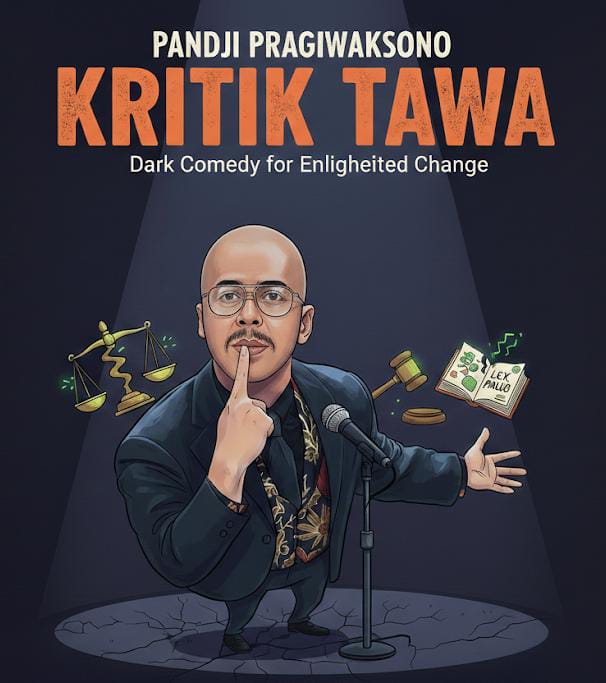

Di tengah kebisingan itu, Pandji Pragiwaksono naik panggung dengan Stand Up-nya. Bukan sebagai ustaz. Bukan pula sebagai akademisi. Ia datang sebagai komika, membawa satu istilah dingin dari dunia hukum: Mens Rea.

Dan justru di situlah letupan refleksinya.

Ketika Salah Tidak Lagi Sederhana

Dalam hukum pidana, mens rea adalah sikap batin seseorang saat melakukan tindak pidana atau kesadaran saat seseorang melakukan perbuatan. Bisa juga secara sederhana diartikan gulity mind atau niat jahat.

Apakah ia tahu? Apakah ia sengaja? Atau ia memilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu?

Kesalahan tidak selalu lahir dari ketidaktahuan. Kadang ia lahir dari kemalasan berpikir. Dari sikap “Ah, semua orang juga begitu.” Dari keputusan untuk ikut arus, tanpa pernah bertanya ke mana arus itu menuju.

Pandji mengusik titik ini. Bukan dengan ceramah. Bukan dengan dalil. Tapi dengan humor yang menyentil bahkan menohok. Dan bagi sebagian orang, menyentil itu terasa seperti menampar dan menghina.

Niat dan Pikiran

Bagi santri, istilah mens rea seharusnya tidak asing. Kita mengenalnya dengan nama lain: niat. Baik itu niat baik maupun niat jahat.

Dalam Islam, niat bukan pelengkap. Ia fondasi. Amal tanpa niat yang benar, gugur nilainya. Ibadah tanpa kesadaran, hanya tubuh tanpa nyawa.

Namun ada satu wilayah yang sering kita lupakan: niat dalam berpikir.

Santri diajari adab dalam berbicara. Adab dalam beramal. Adab kepada guru, kepada orang tua, kepada lingkungan. Tapi apakah kita sungguh diajari adab dalam menyusun pendapat?

Berpikir juga perbuatan. Dan setiap perbuatan, menuntut pertanggungjawaban.

Masalah terbesar demokrasi Indonesia bukan kurangnya orang pintar. Tapi melimpahnya orang malas berpikir. Malas memeriksa data. Malas membaca utuh. Malas mendengar argumen yang berbeda. Dan malas-malas yang lain.

Lalu kita menyebutnya “keyakinan”. Padahal sering kali itu cuma prasangka yang dirawat.

Dalam konteks ini, mens rea menjadi cermin yang jujur. Kesalahan politik tidak selalu karena tertipu. Dan kita seakan-akan bersedia untuk ’ditipu’. Kadang karena ingin nyaman. Karena lebih enak percaya pada yang sejalan. Karena berpikir kritis itu melelahkan.

Dan ya, lelah memang. Tapi sejak kapan kebenaran lahir dari kemalasan berpikir?

Santri dan Tanggung Jawab Sosial

Santri bukan makhluk steril dari politik. Ia warga negara dan bagian dari masyarakat. Diamnya punya dampak. Suaranya punya konsekuensi. Menghindari politik bukan berarti netral. Sering kali itu hanya cara halus untuk lari.

Dalam fikih, diam terhadap kebatilan bukan posisi aman. Ia kadang posisi bermasalah, walaupun mungkin itu salah satu sikap inkar qolb (tidak setuju atas kemungkaran).

Karena kebatilan jarang tumbuh karena kejahatan besar. Ia tumbuh subur karena pembiaran kecil. Males mikir bisa jadi bukan dosa ringan. Ia bisa berpotensi menjadi dosa sosial.

Sebagian orang tersinggung dengan Pandji, “Kenapa kritik ke Pemerintah datang dari komika?” Seolah kebenaran hanya sah jika disampaikan dari mimbar.

Padahal sejarah Islam penuh satire, penuh sindiran. Sangat berkelas dan memiliki humor cerdas.

Komedi bukan sumber kebenaran. Tapi ia alarm. Ia membangunkan dan mampu mengusik zona nyaman.

Pandji tidak meminta kita setuju. Ia meminta kita berpikir. Dan bagi masyarakat yang terbiasa disuapi kesimpulan, ajakan berpikir terasa mengancam.

Setuju Tanpa Kultus

Penting ditegaskan: Pandji bukan ulama bahkan nabi. Ia bisa keliru. Ia bisa bias. Ia mungkin dan terkadang menyederhanakan masalah kompleks.

Tapi menolak gagasan hanya karena pembawanya bukan dari “golongan kita” adalah tanda bahaya. Itu bukan sikap kritis. Itu fanatisme.

Santri yang matang tidak sibuk memilih siapa yang berbicara. Ia sibuk menimbang apa yang dibicarakan. Setuju tanpa menyembah. Tidak setuju tanpa membenci. Itu adab intelektual!

Melakukan sesuatu tanpa berpikir yang sehat adalah pengkhianatan. Menyebar informasi tanpa cek adalah kelalaian. Mendiamkan kebohongan karena “bukan urusan saya” adalah bentuk mens rea pasif.

Akal bukan hiasan. Ia alat pertanggungjawaban.

Dan santri, dengan segala tradisi keilmuannya, seharusnya berada di barisan terdepan dalam menjaga akal publik. Bukan menjadi pengikut paling ribut. Bukan pula penonton paling diam.

Adab yang Terlupa

Pesantren mengajarkan adab sebelum ilmu. Itu benar. Dan tetap relevan.

Namun hari ini, kita butuh satu adab tambahan: adab dalam berpikir. Berpikir jujur. Berpikir utuh. Berpikir bertanggung jawab.

Karena di zaman ini, kebodohan sering disengaja. Dan kesalahan paling berbahaya bukan yang dilakukan dengan marah, melainkan yang dilakukan dengan sadar, lalu dibiarkan.

Di situlah mens rea bekerja. Bukan di ruang sidang. Tapi di dalam kepala kita masing-masing.