Di sebuah sudut pesantren tua di Banten pada akhir abad ke-19, seorang santri muda bernama Achmad Djajadiningrat duduk bersila. Di hadapannya terbentang sebuah papan kayu berukuran sebesar kertas folio. Papan itu dilengkapi benang-benang tipis yang terbentang rapi membentuk garis-garis horizontal. Di tangannya, sebatang pena bambu yang diruncingkan. Di sampingnya, sebuah balok kecil berisi tinta hitam pekat hasil racikan jelaga dan getah pohon.

Dengan penuh khidmat, ia meletakkan selembar kertas di balik benang penggaris itu. Satu per satu, huruf Arab mengalir dari ujung penanya. Tulisan rapi tersusun mengikuti panduan benang. Inilah cara santri menulis sebelum era buku cetak dan pulpen modern. Inilah revolusi dari papan tulis kayu yang kini hampir punah dari ingatan kolektif kita.

Lawh dan Mistharah: Teknologi Menulis Abad Pertengahan

Papan kayu yang digunakan Achmad disebut lawh atau dalam bahasa Belanda kolonial dicatat sebagai schrijfgerei van den santri (alat tulis santri). Alat ini terdiri dari papan kayu berukuran sekitar 30×40 sentimeter, sedikit lebih besar dari kertas folio biasa. Papan ini memiliki permukaan yang halus dan dibingkai dengan kayu yang lebih tebal di setiap sisinya.

Yang membuat lawh istimewa adalah benang-benang tipis yang dipasang secara horizontal. Benang ini disebut mistharah, berasal dari kata Arab yang berarti penggaris atau garis panduan. Fungsinya sangat penting: membantu santri menulis dengan rapi dan proporsional. Saat akan menulis, santri akan meletakkan selembar kertas tipis di balik benang mistharah. Benang-benang itu tampak sebagai garis bayangan di balik kertas, menjadi panduan untuk menulis lurus dan rapi.

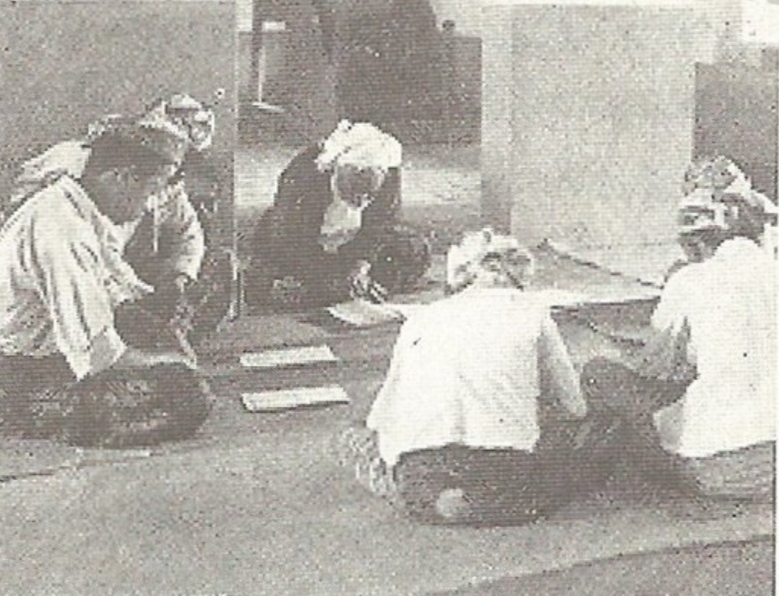

Menurut dokumentasi dari buku memoar Pangeran Aria Achmad Djajadiningrat yang belajar di Pesantren Karundang Serang pada dekade 1880-an, sistem ini adalah standar baku di pesantren-pesantren Nusantara kala itu. Foto yang diabadikan menunjukkan dengan jelas papan kayu dengan mistharah beserta pena dan wadah tinta. Ini adalah bukti visual bahwa teknologi sederhana ini tersebar luas di dunia pesantren tradisional.

Qalam Bambu dan Tinta Jelaga

Pena atau qalam yang digunakan santri bukanlah produk pabrik. Mereka membuatnya sendiri dari bambu atau pelepah daun aren yang diruncingkan. Proses pembuatan qalam adalah bagian dari pembelajaran santri. Bambu dipilih yang tidak terlalu tua agar tidak rapuh, namun tidak terlalu muda agar tidak mudah bengkok.

Ujung bambu diruncingkan dengan pisau kecil, kemudian dibelah sedikit di tengahnya untuk menciptakan kanal tinta. Teknik ini mirip dengan pembuatan pena bulu (quill) di Eropa abad pertengahan. Bedanya, santri menggunakan material lokal yang mudah ditemukan di sekitar pesantren.

Tinta adalah elemen krusial lainnya. Santri membuat tinta sendiri dari jelaga atau arang yang dihaluskan. Jelaga ini berasal dari pembakaran bambu, kayu, atau lampu minyak. Jelaga yang terkumpul kemudian dicampur dengan getah pohon tertentu atau air perasan tebu untuk menciptakan konsistensi yang tepat. Campuran ini menghasilkan tinta hitam pekat yang tahan lama, tidak mudah luntur meski kertas terkena air.

Ada juga tinta yang dibeli di pasar dalam bentuk padat, belum dicairkan. Santri akan mencairkannya dengan air secukupnya sebelum digunakan. Tinta ini disimpan dalam balok kayu kecil yang dilubangi, berfungsi sebagai tinta pot tradisional. Ketika menulis, santri akan mencelupkan ujung qalam ke dalam tinta, lalu menuliskan huruf demi huruf dengan hati-hati.

Kertas dan Kayu Jati

Kertas yang digunakan santri tempo dulu tidak sembarangan. Sebagian menggunakan kulit hewan yang disamak dan dihaluskan, seperti tradisi naskah kuno di berbagai peradaban. Namun sebagian besar pesantren di Jawa dan Sumatra menggunakan kertas impor dari Eropa dan Cina yang mulai masuk melalui jalur perdagangan.

Ada juga tradisi menggunakan kulit kayu sebagai media tulis, seperti yang dilakukan suku Batak dengan pustaha laklak mereka. Pustaha ditulis di atas kulit kayu alim yang dikupas, diolah, dan dilipat menyerupai buku. Kulit kayu ini bisa mencapai panjang 7 meter dan lebar 60 sentimeter. Media ini lebih tahan lama dibanding kertas biasa, terbukti ratusan pustaha masih tersimpan di museum hingga kini.

Untuk papan tulis di kelas, pesantren memanfaatkan kayu jati yang melimpah di Jawa. Penelitian tentang pesantren di Senori, Tuban, mengungkap bahwa bangunan pesantren, madrasah, meja, kursi, hingga papan tulis semuanya terbuat dari kayu jati. Kayu jati dipilih karena kuat, tahan rayap, dan memiliki tekstur halus yang cocok untuk berbagai keperluan.

Untuk papan tulis portabel, santri juga menggunakan kayu pulai (Alstonia scholaris) yang lebih ringan. Kayu pulai dikenal sebagai bahan baku papan tulis tradisional karena permukaannya halus dan ringan sehingga mudah dibawa ke mana-mana.

Bunyi Qalam Sampai Langit Ketujuh

Aktivitas menulis di pesantren bukan sekadar kewajiban akademis. Ia adalah ibadah dan bentuk penghormatan pada ilmu. Para kiai dan santri senior memilih menulis di malam hari, terutama setelah salat isya hingga menjelang subuh. Ada semboyan indah yang beredar di kalangan santri: “Bunyi qalam di atas kertas pada malam hari akan terdengar sampai langit ketujuh.”

Semboyan ini bukan sekadar metafora, tetapi refleksi spiritual yang dalam. Menulis ilmu dianggap sebagai amal jariyah yang pahalanya terus mengalir. Setiap goresan pena adalah sedekah ilmu. Maka tidak heran jika para ulama seperti Syekh Mahfudz al-Tarmasi, Nawawi al-Bantani, dan Ihsan al-Jampasi menghabiskan sebagian besar hidupnya menulis kitab.

Kiai Bisri Mustofa, ayahanda Gus Mus, adalah contoh nyata produktivitas era pra-digital. Dengan qalam bambu dan tinta jelaga, ia menghasilkan puluhan kitab syair berbahasa Jawa seperti “Mitra Sejati” dan “Ngudi Susilo“. Bahkan lagu Tombo Ati yang populer hingga kini adalah adaptasi dari karyanya. Semua ditulis dengan tangan, tanpa mesin ketik, tanpa komputer.

Etika Menulis: Tinta Merah Dilarang

Tradisi menulis santri tidak hanya soal teknik, tetapi juga etika dan adab. Ada aturan tidak tertulis yang diwariskan turun-temurun. Salah satunya adalah larangan menggunakan tinta merah untuk menulis ilmu. Imam Az-Zarnuji dalam kitab Ta’limul Muta’alim menjelaskan bahwa tinta merah adalah kebiasaan para filosof, bukan tradisi ulama salaf.

Tinta hitam dipilih karena dianggap lebih khusyuk dan menghormati ilmu. Warna hitam juga lebih tahan lama dan tidak mudah pudar. Santri diajarkan untuk memilih pena yang tajam ujungnya agar tulisan rapi dan mudah dibaca. Ini penting karena kiai sering membaca sangat cepat saat mengajar, dan santri harus menulis dengan cepat pula.

Posisi tubuh saat menulis juga penuh makna. Santri duduk dengan punggung membungkuk, kepala menunduk ke arah kitab. Posisi ini bukan hanya ergonomi, tetapi juga simbol ketundukan pada ilmu dan guru. Membungkuk saat menulis adalah wujud adab, penghormatan pada pengetahuan yang sedang diterimanya.

Dari Lawh ke Laptop: Apa yang Hilang?

Kini, di era digital, santri menulis dengan laptop dan smartphone (gadget). Aplikasi Qur’an digital menggantikan mushaf tulis tangan. E-book menggantikan kitab kuning. Kecepatan dan efisiensi meningkat drastis. Satu kitab yang dulu perlu berbulan-bulan untuk disalin, kini bisa di-download dalam hitungan detik.

Namun ada yang hilang dalam transisi ini. Intimasi antara santri dengan teks berkurang. Proses menulis dengan tangan melibatkan seluruh tubuh dan pikiran, dan setiap huruf yang digoreskan adalah meditasi. Setiap kata yang ditulis adalah hafalan. Penelitian neurosains modern membuktikan bahwa menulis dengan tangan meningkatkan daya ingat dan pemahaman lebih baik dibanding mengetik.

Lawh, mistharah, qalam, dan tinta jelaga adalah teknologi rendah dengan dampak tinggi. Alat-alat sederhana itu membentuk karakter kesabaran, ketelitian, dan penghargaan pada ilmu. Ketika santri menghabiskan berjam-jam menyalin satu halaman kitab, ia tidak hanya mentransfer informasi, tetapi mentransformasi diri.

Upaya Pelestarian: Museum dan Dokumentasi

Untungnya, tidak semua peninggalan ini lenyap. Museum Nasional Jakarta dan Museum Negeri Provinsi Sumatra Utara menyimpan ratusan naskah dan alat tulis tradisional. Ada lebih dari 200 pustaha laklak tersimpan di Sumut, dokumen berharga yang membuktikan kejayaan literasi Nusantara pra-kolonial.

Beberapa pesantren salaf seperti Tebuireng, Lirboyo, dan Langitan masih mengajarkan metode menulis tradisional sebagai bagian dari kurikulum. Santri senior diajari membuat qalam sendiri dan meracik tinta alami. Ini bukan nostalgia, tetapi upaya menjaga ruh keilmuan yang hampir punah.

Foto-foto langka dari era kolonial, seperti yang diabadikan dalam memoar Achmad Djajadiningrat, kini menjadi arsip berharga. Dokumentasi visual tentang lawh dan mistharah menjadi bukti bahwa peradaban santri Nusantara memiliki sistem pendidikan yang sistematis dan canggih untuk zamannya.

Pelajaran dari Papan Tulis Kayu

Revolusi dari papan tulis kayu mengajarkan kita bahwa teknologi bukan sekadar alat, tetapi juga pembentuk karakter. Lawh bukan sekadar papan kayu, tetapi simbol kesederhanaan dan fokus. Mistharah bukan sekadar benang, tetapi pengingat untuk tetap teratur dan disiplin. Qalam bukan sekadar pena, tetapi perpanjangan dari niat baik mencari ilmu.

Dalam dunia yang serba instan kini, kisah santri yang menulis dengan qalam bambu dan tinta jelaga mengingatkan kita pada nilai kesabaran. Mereka tidak mengeluh karena tidak punya buku cetak. Mereka tidak menyerah karena harus menyalin ratusan halaman dengan tangan. Justru, dari kesulitan itu lahir kedalaman pemahaman dan keteguhan karakter.

Maka ketika kita memegang smartphone untuk menulis catatan, atau mengetik di laptop untuk menyusun karya, ingatlah pada lawh dan qalam. Ingatlah pada bunyi gesekan pena di malam sunyi yang konon terdengar hingga langit ketujuh. Karena sejatinya, alat adalah sarana, bukan tujuan. Yang abadi adalah semangat mencari ilmu dan kesungguhan dalam belajar.

Sumber:

- Jaringansantri.com – “Kitab Tasripan dan Potret Pesantren di Tatar Sunda Akhir Abad 19” (2021)

- Islami.co – “Pesantren, Produktivitas dan Sastra” (2016)

- NU.or.id – “Pesantren, Produktivitas dan Sastra” (2025)

- Indonesia.go.id – “Rahasia Nenek Moyang Batak pada Pustaha Laklak”

- IndoPROGRESS – “Di Bawah Naungan Pohon Jati: Fragmen Kehidupan di Pesantren” (2014)

- Pondok Pesantren Al-Fattah – “Santri dan Pena” (2021)

- WikiGambut.id – “Tumbuhan Pulai”