Di tengah iklim intelektual pesantren yang mulai terbuka pada dialog lintas peradaban—peradaban Barat dan Timur—, nama Friedrich Nietzsche kerap hadir sebagai sosok yang mengganggu bahkan mengusik pikiran dan jiwa. Ia bukan sekadar filsuf Barat, tetapi semacam pembawa palu yang gemar meremukkan altar-altar keyakinan mapan.

Seruan Nietzsche yang paling provokatif—“Tuhan telah mati” — sering disalahpahami sebagai ajakan ateisme murahan. Padahal, bagi Nietzsche, kematian Tuhan adalah diagnosis budaya: ketika Tuhan tidak lagi hidup dalam kesadaran manusia, tetapi hanya menjadi slogan moral dan alat kekuasaan. Dari titik inilah, membaca Islam melalui kacamata Nietzsche menjadi menarik—bukan untuk menistakan iman, melainkan untuk menguji kejujurannya.

Nietzsche menaruh kecurigaan mendalam terhadap moral agama. Ia melihat moralitas tradisional—terutama yang berkembang dalam Kristen Eropa—sebagai moralitas budak: lahir dari kelemahan, dendam, dan ketakutan. Moral semacam ini memuliakan penderitaan, mengagungkan kepatuhan, dan menjanjikan kebahagiaan di akhirat sebagai kompensasi atas ketertindasan di dunia. Dalam logika Nietzsche, ini adalah kepalsuan besar: kehidupan nyata diremehkan demi imajinasi surgawi. Tuhan, dalam skema ini, berubah dari sumber kehidupan menjadi legitimasi untuk menolak kehidupan itu sendiri.

Sebaliknya, Nietzsche mengajukan apa yang ia sebut moralitas tuan: nilai-nilai yang lahir dari ketakutan, keberanian, dan afirmasi hidup. Moral ini tidak takut pada naluri, tidak alergi pada hasrat, dan tidak merasa bersalah karena ingin berkuasa. Dari sinilah muncul konsep Ubermensch—manusia yang berani mencipta nilai sendiri tanpa bersandar pada otoritas transenden. Bagi Nietzsche, manusia semacam inilah jawaban atas nihilisme modern.

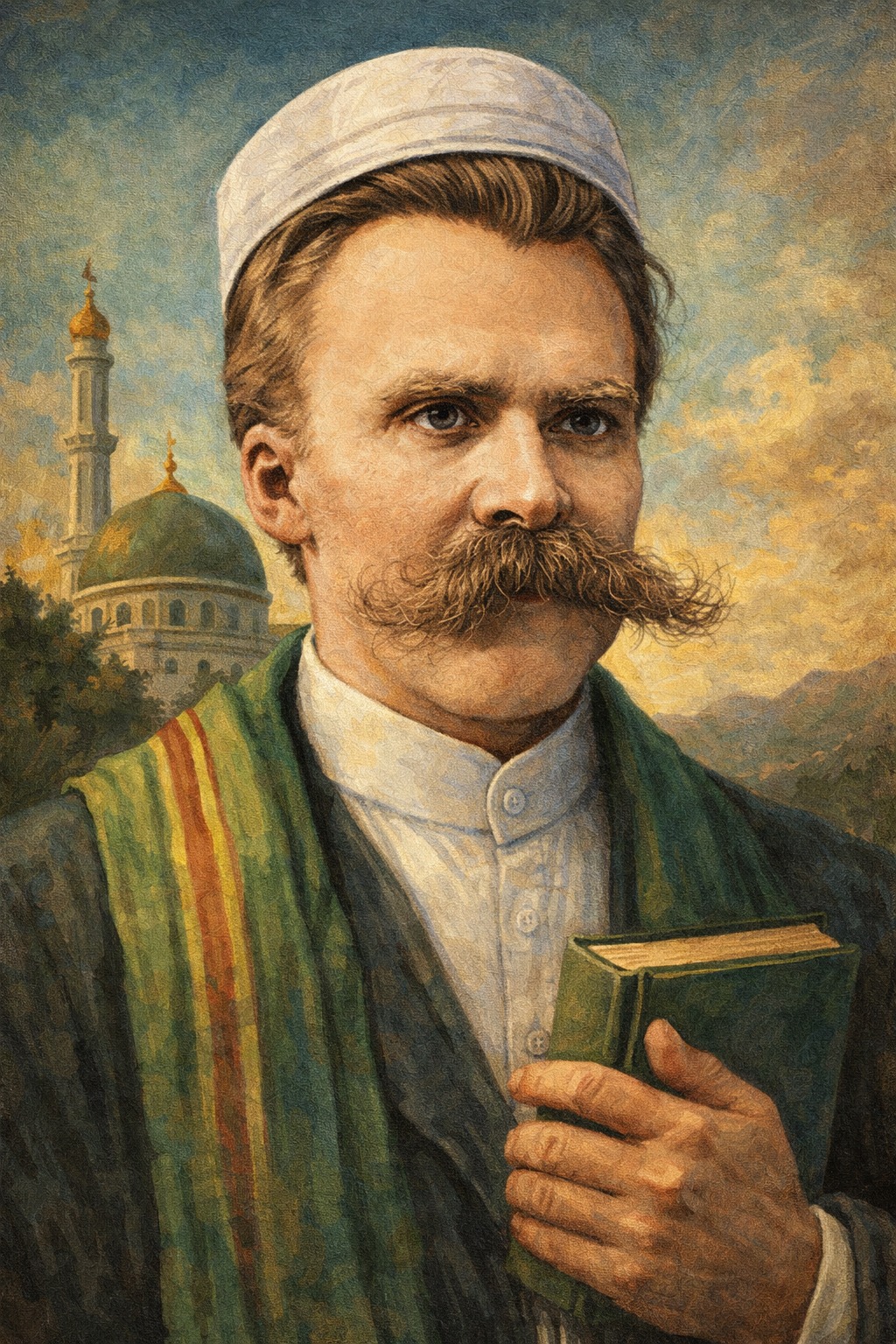

Menariknya, dalam kritiknya yang tajam terhadap agama, Nietzsche justru memberikan pengecualian pada Islam. Dalam beberapa fragmennya, ia memuji Islam sebagai agama yang lebih jujur terhadap kehidupan, lebih maskulin, dan lebih afirmatif dibandingkan Kristen.

Ia melihat peradaban Islam—terutama pada masa kejayaan Moor di Andalusia—sebagai ekspresi kebudayaan yang kuat, berani, dan tidak malu pada dunia. Islam, di matanya, tidak terobsesi pada rasa bursalah, tidak memuja kelemahan, dan tidak menjadikan penderitaan sebagai kebajikan utama. Bahkan, ia menyebut Kristen telah menghancurkan peradaban Islam di Spanyol karena ketidakmampuannya menghadapi vitalitas budaya yang lebih hidup.