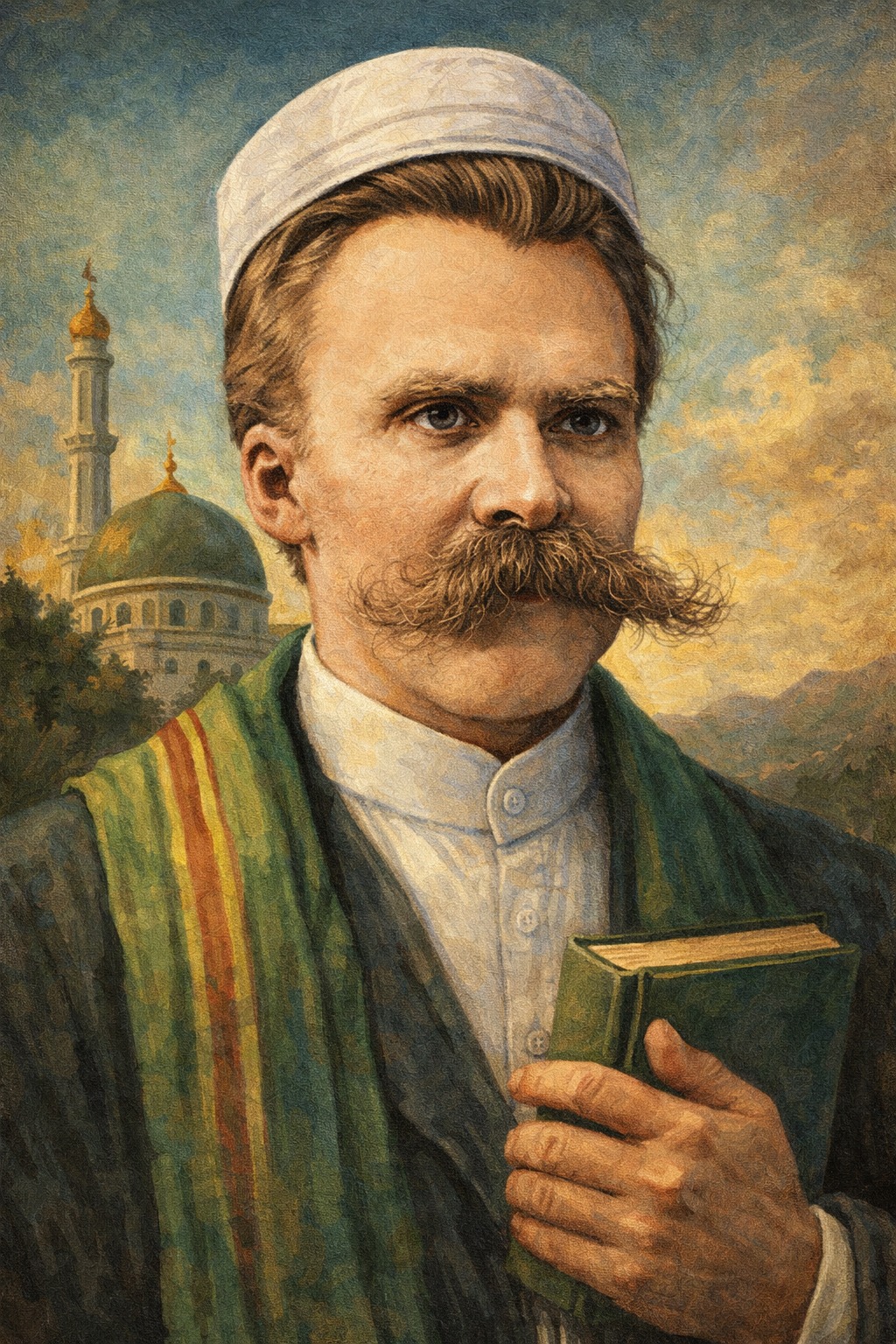

Di tengah iklim intelektual pesantren yang mulai terbuka pada dialog lintas peradaban—peradaban Barat dan Timur—, nama Friedrich Nietzsche kerap hadir sebagai sosok yang mengganggu bahkan mengusik pikiran dan jiwa. Ia bukan sekadar filsuf Barat, tetapi semacam pembawa palu yang gemar meremukkan altar-altar keyakinan mapan.

Seruan Nietzsche yang paling provokatif—“Tuhan telah mati” — sering disalahpahami sebagai ajakan ateisme murahan. Padahal, bagi Nietzsche, kematian Tuhan adalah diagnosis budaya: ketika Tuhan tidak lagi hidup dalam kesadaran manusia, tetapi hanya menjadi slogan moral dan alat kekuasaan. Dari titik inilah, membaca Islam melalui kacamata Nietzsche menjadi menarik—bukan untuk menistakan iman, melainkan untuk menguji kejujurannya.

Nietzsche menaruh kecurigaan mendalam terhadap moral agama. Ia melihat moralitas tradisional—terutama yang berkembang dalam Kristen Eropa—sebagai moralitas budak: lahir dari kelemahan, dendam, dan ketakutan. Moral semacam ini memuliakan penderitaan, mengagungkan kepatuhan, dan menjanjikan kebahagiaan di akhirat sebagai kompensasi atas ketertindasan di dunia. Dalam logika Nietzsche, ini adalah kepalsuan besar: kehidupan nyata diremehkan demi imajinasi surgawi. Tuhan, dalam skema ini, berubah dari sumber kehidupan menjadi legitimasi untuk menolak kehidupan itu sendiri.

Sebaliknya, Nietzsche mengajukan apa yang ia sebut moralitas tuan: nilai-nilai yang lahir dari ketakutan, keberanian, dan afirmasi hidup. Moral ini tidak takut pada naluri, tidak alergi pada hasrat, dan tidak merasa bersalah karena ingin berkuasa. Dari sinilah muncul konsep Ubermensch—manusia yang berani mencipta nilai sendiri tanpa bersandar pada otoritas transenden. Bagi Nietzsche, manusia semacam inilah jawaban atas nihilisme modern.

Menariknya, dalam kritiknya yang tajam terhadap agama, Nietzsche justru memberikan pengecualian pada Islam. Dalam beberapa fragmennya, ia memuji Islam sebagai agama yang lebih jujur terhadap kehidupan, lebih maskulin, dan lebih afirmatif dibandingkan Kristen.

Ia melihat peradaban Islam—terutama pada masa kejayaan Moor di Andalusia—sebagai ekspresi kebudayaan yang kuat, berani, dan tidak malu pada dunia. Islam, di matanya, tidak terobsesi pada rasa bursalah, tidak memuja kelemahan, dan tidak menjadikan penderitaan sebagai kebajikan utama. Bahkan, ia menyebut Kristen telah menghancurkan peradaban Islam di Spanyol karena ketidakmampuannya menghadapi vitalitas budaya yang lebih hidup.

Namun, pujian Nietzsche pada Islam ini bukan tanpa racun. Dari sudut pandangnya yang sinis, konsep penyerahan diri (submission) dalam Islam tetap menyimpan potensi bahaya. Jika kepatuhan kepada Tuhan direduksi menjadi kepatuhan buta kepada otoritas—baik ulama, negara, atau tradisi—maka Islam pun bisa tergelincir menjadi moralitas budak. Tauhid yang seharusnya membebaskan justru berubah menjadi instrumen kontrol. Tuhan, lagi-lagi, beresiko “mati” bukan karena disankal, tetapi karena diperalat.

Di titik inilah Nietzsche menjadi tantangan serius bagi muslim, lebih-lebih santri. Apakah keberagamaan kita benar-benar melahirkan manusia merdeka, atau justru mencetak subjek yang takut berpikir, takut berbeda, dan takut hidup sepenuhnya? Apakah Islam yang kita jalani menguatkan keberanian eksistensial, atau sekadar menjadi tiket keselamatan pasif menuju akhirat? Pertanyaan-pertanyaan ini tentu tidak mengenakkan, tidak nyaman, bahkan bagi beberapa orang merasa terganggu, tetapi justru di sanalah nilainya.

Islam, jika dibaca secara jujur, tidak pernah mengajarkan penolakan terhadap dunia. Al-Qur’an berulang-ulang kali menegaskan pentingnya amal, ilmu, dan perjuangan konkret dalam sejarah. Konsep jihad, misalnya, bukan glorifikasi kekerasan semata, tetapi latihan keras melawan kemalasan, ketakutan, dan kepalsuan diri. Ini sangat dekat dengan semangat Nietzsche yang menuntut manusia untuk menaklukkan dirinya sendiri sebelum menaklukkan yang lain. Bahkan, dorongan Islam untuk menjadi khalifah di bumi bisa dibaca sebagai afirmasi tanggung jawab eksistensial, bukan pelarian spiritual.

Nietzsche menyerukan penciptaan nilai baru; Islam menawarkan pemurnian nilai. Perbedaanya sangat halus, tetapi krusial. Nietzsche menolak Tuhan karena melihat Tuhan telah direduksi menjadi berhala moral. Islam justru menghancurkan berhala-berhala itu melalui tauhid. Tuhan dalam Islam bukan kompetitor manusia, melainka sumber keberanian untuk hidup tanpa ketakutan selain kepada-Nya. “Qul huwa Allahu ahad”—Tuhan yang Esa—bukan simbol penindasan, tetapi pondasi kebebasan dari segala bentuk ketundukan palsu.

Pada akhirnya, sinisme Nietzsche tidak harus dibalas dengan kemarahan teologis. Ia lebih tepat dijadikan cermin. Jika Islam tampak lemah, itu bukan karena ajarannya, melainkan karena cara kita salah dalam menjalankannya. Jika Tuhan terasa jauh, mungkin kita lebih sibuk membela nama-Nya daripada menghadirkan makna-Nya dalam kehidupan. Bagi seorang muslim, tantangannya jelas: menjadikan iman sebagai daya hidup, bukan ornamen moral. Membuktikan bahwa Tuhan tidak mati—bukan lewat slogan, tetapi lewat keberanian hidup yang utuh, jujur, dan bertanggung jawab di dunia.

Rujukan:

Almond, Ian. Nietzsche’s Peace with Islam: Nietzsche and the Muslims. London: Palgrave Macmillan, 2007.

Jackson, Roy. In Search of Muhammad: Nietzsche and Islam. London: Routledge, 2011.

Nietzsche, Friedrich. Gaya Filsafat Nietzsche. Translated by A. Setyo Wibowo. Yogyakarta: Kanisius, 2019.

Nietzsche, Friedrich. On the Genealogy of Morals. Edited by Robert C. Holub. Translated by Michael A. Scarpitti. London: Penguin Classics, 2013.

Nietzsche, Friedrich. The Antichrist. Translated by H. L. Mencken. New York: Alfred A. Knopf, 1920.

Nietzsche, Friedrich. Thus Spoke Zarathustra: A Book for All and None. Translated by Walter Kaufmann. New York: Penguin Classics, 1978.

Wibowo, A. Setyo. Gaya Filsafat Nietzsche. Yogyakarta: Kanisius, 2019.