Sudah lama Cinara memperhatikan lelaki itu.

Bukan karena ia mencolok, justru sebaliknya. Lelaki itu seperti bagian dari halte itu sendiri—seperti tiang besi yang catnya mengelupas, seperti bangku panjang yang bautnya longgar, seperti papan trayek yang huruf-hurufnya memudar dimakan hujan dan panas. Ia selalu ada. Setiap hari. Setiap jam keberangkatan.

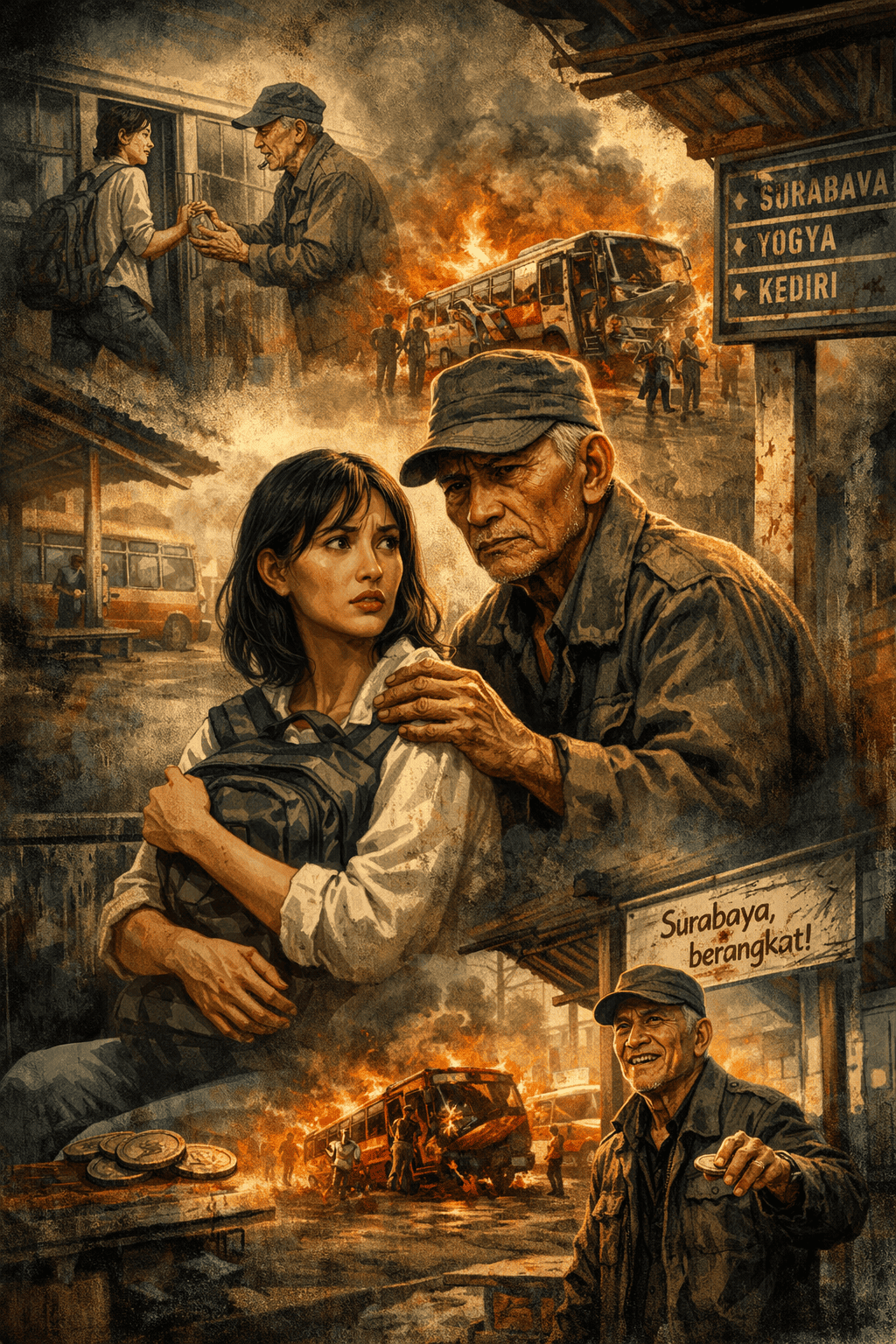

Cinara pertama kali melihatnya pada awal semester, saat ia mulai rutin pulang-pergi dari kos ke kampus menggunakan bus antarkota. Pada mulanya ia hanya menangkap potongan-potongan: suara teriakan, topi army yang kusam, jaket hijau yang terlalu besar untuk tubuh tuanya. Tapi lama-lama, ia mulai memperhatikan lebih serius.

Lelaki tua itu hidup di halte bus.

Ia tidur di bangku besi, beralas kardus yang diganti bila hujan merobeknya. Ia makan dari bungkus nasi yang kadang diberikan penjual warung, kadang dari receh yang cukup untuk membeli sepotong tempe goreng dan kopi hitam. Ia tidak mengemis, tapi juga tidak bekerja dalam pengertian lazim. Ia hanya berdiri di antara bus dan penumpang, menjadi suara tambahan dalam kekacauan yang sudah bising.

Ia mendapat satu perak dari setiap penumpang yang naik.

Tidak pernah lebih. Tidak pernah memaksa. Bila ada yang pura-pura tidak mendengar, ia hanya tersenyum. Bila ada yang memberinya lebih, ia menolak dengan gelengan halus, seolah jumlah itu sudah ditetapkan jauh sebelum mereka bertemu.

“Bukan calo,” kata seorang sopir pernah berbisik pada Cinara, entah kenapa. “Tapi juga bukan siapa-siapa.”

Cinara mengangguk, meski ia tidak bertanya.

Teriakan lelaki itu keras, memotong raungan mesin dan bunyi rem mengkreng. Namun senyumnya renyah—aneh kata itu, tapi Cinara merasa pas—seperti kerupuk yang baru diangkat dari minyak panas, ringan dan tidak menyimpan dendam.

“Ayo Surabaya berangkat!”

“Ayo Yogyakarta berangkat!”

“Kediri berangkat!”

Ia hafal semua trayek, semua jam, semua sopir. Ia tahu bus mana yang sering mogok, bus mana yang supirnya suka ngebut, bus mana yang penumpangnya jarang penuh. Kadang ia bercanda dengan kernet, kadang ia diam lama menatap jalan, seolah menghitung sesuatu yang tak kasatmata.

Topi army dan jaket army membuatnya tampak gagah, atau setidaknya mengingatkan pada kegagahan yang pernah ada. Ada bekas lencana yang sudah dicabut, meninggalkan lubang kecil di kain. Cinara sering bertanya-tanya: apakah lelaki itu benar-benar pernah menjadi tentara, atau hanya membeli pakaian bekas yang kebetulan pas dengan tubuh dan kisahnya.

Asap timbal dari knalpot menyelimuti halte seperti kabut abadi. Debu tembaga menempel di kulit. Raungan bus bersahut-sahutan, klakson saling mendahului, dan suara manusia bercampur menjadi satu gumaman panjang. Semua orang tampak tergesa, dan tidak ada yang benar-benar melihat siapa pun.

Kecuali Cinara.

Ia tidak tahu mengapa ia memperhatikan lelaki itu. Mungkin karena kesendiriannya terasa terlalu nyata. Mungkin karena ada ketenangan aneh dalam caranya berdiri menghadapi kebisingan. Atau mungkin karena Cinara, yang sedang belajar tentang sosiologi kota dan alienasi manusia modern, menemukan contoh hidup yang tak tercantum di buku mana pun.

Hingga tiba suatu hari.

Hari itu panasnya lebih lengket dari biasanya. Keringat menempel di punggung Cinara, ranselnya terasa lebih berat. Ia terlambat. Ada janji di Surabaya yang tak bisa ditunda—wawancara magang, satu-satunya peluang yang ia harapkan bisa mengubah arah hidupnya setelah lulus.

Bus Surabaya sudah membuka pintu.

“Neng mau ke mana?”

Cinara terkejut. Ia menoleh. Lelaki tua itu berdiri lebih dekat dari biasanya.

“Surabaya,” jawabnya singkat, sambil mengangkat kaki ke anak tangga pertama.

“Jangan naik ini, neng.”

Nada suara lelaki itu berubah. Tidak keras. Justru rendah dan patah, seperti peringatan yang disampaikan terlalu cepat.

Cinara berhenti. “Kenapa?”

“Pokoknya jangan.”

Hanya itu. Tidak ada penjelasan. Tidak ada alasan.

Jantung Cinara berdegup lebih cepat. Matanya menyipit, refleks defensif muncul. Ia terbiasa menghadapi orang asing, tapi ada sesuatu pada tatapan lelaki itu—terlalu serius, terlalu mendesak.

“Pak, saya buru-buru,” katanya.

Lelaki itu tidak menjawab. Ia meraih lengan Cinara. Pegangannya tidak kuat, bahkan gemetar, tapi cukup untuk membuat kulit Cinara merinding.

Cinara ketakutan. Matanya buas, bukan karena marah, tapi karena naluri ingin selamat. Ia menarik lengannya, mundur selangkah.

“Jangan sentuh saya!”

Orang-orang mulai melirik. Lelaki tua itu melepas pegangannya. Wajahnya pucat, tubuhnya sedikit bergetar, seolah ia sendiri sedang menahan sesuatu yang lebih besar dari dirinya.

Cinara tidak mau tahu. Ia berbalik dan berjalan cepat menuju tempat yang lebih ramai—dekat penjual minuman, dekat tukang ojek, dekat suara manusia yang bisa menjadi perisai. Napasnya pendek-pendek.

Bus belakang sudah tampak di kejauhan. Bus depan mulai jalan.

Tanpa menoleh lagi, Cinara berlari kecil dan naik ke bus berikutnya. Ia duduk di dekat jendela, memeluk ranselnya. Dadanya masih sesak.

Ia menoleh keluar. Lelaki tua itu kembali ke tempatnya, sudah berteriak lagi, suaranya kembali normal, seolah peringatan barusan tak pernah terjadi.

Menang benar, lelaki itu sudah tak peduli padanya.

Bus melaju. Jalanan mulai sepi. Cinara mencoba menenangkan diri, meyakinkan dirinya bahwa ia baru saja bereaksi berlebihan. Orang tua aneh di halte bus—itu saja. Tidak lebih.

Setengah kilometer kemudian—

Braaakk!

Suara benturan itu terdengar seperti langit runtuh. Bus di depan mereka—bus yang hampir ia naiki—diseruduk bus lain dari arah berlawanan. Adu banteng tak terelakkan. Kaca pecah, besi melengking, api menyambar cepat.

Bus Cinara berhenti mendadak. Penumpang berteriak. Sopir memaki.

Cinara menatap pemandangan itu dengan tubuh kaku. Api membesar. Asap hitam membubung. Dalam kepalanya hanya ada satu kalimat yang berputar-putar:

Untung saya tidak naik bus itu.

Ia turun di halte berikutnya, kaki gemetar. Ia butuh udara. Ia butuh duduk. Ia butuh memahami apa yang baru saja luput darinya.

Dan di sana, di halte itu, lelaki tua itu sudah berdiri.

Topi army. Jaket army. Senyum yang tidak muncul.

“Kau berutang satu nyawa padaku,” katanya pelan sambil menepuk pundak Cinara.

Sentuhan itu membuat Cinara hampir melompat. Tatapan lelaki itu tajam, bukan mengancam, tapi menuntut pengakuan.

“Apa maksud Bapak?” suara Cinara bergetar.

Lelaki itu tidak menjawab. Ia hanya tersenyum renyah—senyum yang sama seperti setiap hari—lalu berbalik dan kembali ke tempatnya.

“Ayo Surabaya berangkat!”

Bus datang dan pergi. Receh kembali berbunyi. Orang-orang kembali tergesa.

Cinara berdiri lama, mencoba merangkai makna. Dalam hatinya hanya ada satu pertanyaan yang tak bisa ia ucapkan:

Siapa sebenarnya lelaki ini?

Ia naik bus berikutnya dengan langkah pelan. Di jendela, bayangan halte menjauh. Dan entah kenapa, Cinara merasa ada satu bagian hidupnya yang kini terikat—pada seseorang yang namanya tak ia ketahui, dan pada satu nyawa yang belum ia lunasi.

Cinra berdiri lama. Ia tahu, sejak hari itu, hidupnya tidak lagi sepenuhnya miliknya.