Pagi itu, di serambi Masjid Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, terdengar percakapan unik. Santri bernama Ahmad bertanya kepada temannya, Hasan, dalam bahasa Arab, “Hal fahimta ad-darsa al-yaum?” (Apakah kamu paham pelajaran hari ini?). Hasan menjawab, “Fahimtu qalilaan, laakin mushkilah fi an-nahwi” (Saya paham sedikit, tapi ada masalah di nahwu).

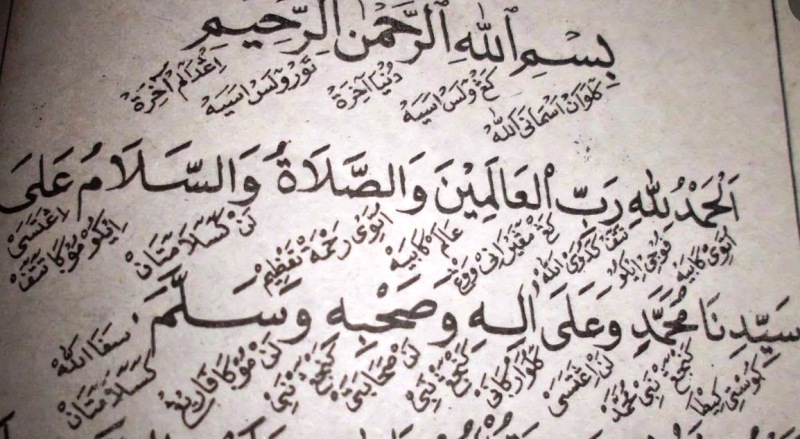

Beberapa meter dari mereka, Kiai Bisri sedang mengajar kitab Fathul Qarib. Suaranya mengalun dalam bahasa Jawa halus, “Niki, kitab niki nerangaken hukume wudhu. Utawi iku kudu nganggo banyu suci…” (Ini, kitab ini menjelaskan hukum wudhu. Atau itu harus menggunakan air suci…). Santri-santri duduk melingkar, menuliskan makna dengan aksara Arab Pegon di sela-sela teks kitab kuning.

Ketika waktu istirahat tiba, mereka berbincang santai dengan bahasa Indonesia. “Eh, nanti sore ada jadwal muhadharah ya? Kamu siap pidato belum?” tanya Ahmad. Dalam satu hari, tiga bahasa berbeda mengalir dengan harmonis, tanpa kebingungan, tanpa konflik. Inilah fenomena unik yang hanya bisa ditemukan di pesantren Indonesia.

Tiga Bahasa, Satu Ekosistem

Di pesantren tradisional Jawa, khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur, fenomena trilingual ini bukan anomali, melainkan kenyataan sehari-hari. Bahasa Arab digunakan untuk membaca kitab klasik, bahasa Jawa untuk menerjemahkan dan menjelaskan, sementara bahasa Indonesia dipakai untuk komunikasi formal dan pembelajaran umum.

Pesantren salaf memandang bahasa Jawa bahkan lebih lengkap dan komprehensif menggambarkan status gramatikal struktur bahasa Arab dalam kitab kuning dibandingkan dengan bahasa lain. Ini bukan sekadar preferensi, melainkan kesimpulan ilmiah berdasarkan pengalaman ratusan tahun mengajarkan kitab.

Penggunaan aksara Pegon di pesantren salaf telah menjadi tradisi yang mengakar cukup kuat. Hampir setiap hari santri selalu berinteraksi dengan sistem penulisan Pegon, baik dalam bentuk pembacaan maupun penulisan. Aksara ini adalah jembatan sempurna antara Arab dan Jawa, sebuah inovasi linguistik yang lahir dari kebutuhan dakwah.

Aksara Pegon: Ketika Arab Menikahi Jawa

Pegon berasal dari “pego”, kata bahasa Jawa yang memiliki arti menyimpang atau tidak lazim. Mengapa demikian? Karena tidak dapat disebut aksara Arab murni, juga bukan aksara Jawa. Dalam ilmu filologi, Pegon adalah aksara Arab yang dimodifikasi untuk menulis bahasa Jawa.

Secara historis, dalam catatan mayoritas sarjana Muslim, Arab Pegon pertama kali muncul sekitar tahun 1400 M yang dirintis oleh Raden Rahmat atau karib disapa Sunan Ampel di Pesantren Ampel Denta Surabaya. Ada pendapat lain yang menyebut penggagasnya adalah Sunan Gunung Jati Cirebon, atau Imam Nawawi al-Bantani. Yang pasti, aksara ini lahir dari kebutuhan dakwah yang sangat praktis.

Alhasil, alfabet Arab-Pegon secara keseluruhan berjumlah 35 huruf, di mana tujuh di antaranya adalah hasil modifikasi. Di antaranya: jim (c), dal (dha),tha’ (tho), fa’ (p), ‘ain (ng), kaf (g), dan ya’ (ny) dengan masing-masing ditambahi menjadi tiga titik. Untuk vokal “e”, digunakan harakat khusus seperti mad namun dengan lengkungan lebih panjang dan ditulis agak miring.

Yang menakjubkan, sampai-sampai orang yang asli Arab sendiri tidak bisa membaca aksara Pegon, meskipun sama-sama dengan huruf Arab. Ini membuktikan bahwa Pegon adalah sistem penulisan yang benar-benar unik dan orisinal Nusantara.

Maknani: Seni Menerjemahkan Kata

Maknani atau yang juga disebut ngabsahi merupakan tradisi memberikan makna kata per kata ke dalam bahasa lokal. Tradisi yang full menggunakan aksara Jawi-Pegon ini mampu mempercepat pemahaman bahasa Arab karena memiliki kode gramatikal dan morfologi “nahu-saraf” bahasa Arab.

Dalam maknani, ada kode م yang berkedudukan sebagai mubtada’, ada kode خ yang berkedudukan khabar. Selain kode I’rab, dikenal juga kode rujuk, yang mempermudah keterangan dhamir sebelumnya. Sistem ini mengajarkan santri tidak hanya arti kata, tetapi juga struktur gramatikal kalimat Arab.

Proses penerjemahan oleh santri itu biasanya disebut ngesahi/maknani, ‘memberi tanda baca/memberi arti’. Ngesahi ‘menerjemahkan’ setiap kata Arab dengan cara menulis miring ke bawah (kira-kira 45º) sehingga sering disebut makna gandhul atau ‘terjemah menggantung’ atau makna jenggot karena ‘menjulur seperti jenggot’.

Tradisi ini menciptakan tipe bahasa Jawa khusus yang disebut bahasa Jawa-Kitabi, bahasa Jawa yang digunakan untuk memberi makna kitab-kitab yang dipelajari oleh santri. Dari segi bahasa terjemahan, bahasa Jawa-Kitabi mengacu pada tata bahasa Arab. Inilah yang membuat bahasa Jawa-Kitabi berbeda dengan bahasa Jawa biasa.

Yang menarik, bahasa Jawa-Kitabi tidak mengenal tingkatan. Bahasa Jawa di pesantren bercorak campuran antara bahasa Jawa krama dan ngoko. Ini berbeda dengan bahasa Jawa di luar pesantren yang sangat ketat dengan unggah-ungguh atau tingkatan bahasa.

Kiai Soleh Darat dan Literasi Pegon

Pada abad ke-19, Kiai Soleh Darat (w. 1903) merupakan penulis paling produktif dari pesantren yang banyak menggunakan bahasa Jawa dan aksara Pegon dalam karya-karyanya, seperti Kitab Majmu’ yang mengupas masalah fikih dan Jauhar al-Tauhid dalam bidang akidah.

Karya-karya Mbah Soleh terkenal di kalangan santri Melayu, dan kebanyakan karyanya konon diterbitkan di Mumbai, India. Ini menunjukkan bahwa literasi Pegon bukan fenomena lokal, melainkan bagian dari jaringan intelektual Muslim internasional.

Setelah Mbah Soleh, tradisi literasi Jawa diteruskan oleh Mbah Bisri Rembang dengan karya populernya dalam bahasa Jawa dan Pegon, Tafsir Ibriz, lalu ada Mbah Misbah Bangilan, Mbah Muslih Mranggen, Mbah Hamid Kendal,dan lainnya. Tafsir Ibriz adalah karya monumental, tafsir Al-Qur’an lengkap 30 juz dalam bahasa Jawa menggunakan aksara Pegon.

Toleransi Budaya dalam Linguistik

Harmoni tiga bahasa di pesantren adalah cerminan toleransi budaya yang sangat dalam. Tidak ada hierarki bahasa. Arab tidak dianggap lebih superior dari Jawa. Jawa tidak dipandang rendah dibanding Indonesia. Ketiganya hidup berdampingan, masing-masing dengan fungsi dan konteksnya.

Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, Muhammad Ali Ramdhani, menjelaskan bahwa menulis menggunakan aksara Arab Pegon memiliki tingkat kesulitan tersendiri karena aksara Arab Pegon ini terbilang unik. Ia merupakan perpaduan antara aksara Arab dengan beberapa huruf lokal yang bunyinya tidak ada dalam bahasa Arab, seperti huruf C, E, Ny, Ng, dan G.

Kiai Waryono Abdul Ghafur, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga, menyatakan bahwa pergumulan santri dengan berbagai bentuk teks mempengaruhi cara pandang sensitivitas santri dalam mengenali konstruksi kedaerahan tertentu untuk juga menjaga keragaman di pesantren. Kepekaan bahasa kaum santri menegaskan tradisi lingua franca yang perlu dimaknai ulang.

Mengapa Bukan Bahasa Indonesia?

Pertanyaan pun muncul: Mengapa tidak ada pesantren salaf yang memberikan makna harfiah dengan menggunakan bahasa Indonesia? Agaknya memang harus diakui, kosakata bahasa Indonesia tidak sekaya bahasa Jawa sehingga sampai sekarang belum ada orang yang memberikan makna kitab kuning dengan bahasa Indonesia.

Bahasa Jawa memiliki kekayaan kosakata yang sangat presisi untuk menjelaskan nuansa makna Arab. Istilah-istilah fikih, tasawuf, dan teologi Islam dalam bahasa Arab menemukan padanan yang pas dalam bahasa Jawa. Ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari proses islamisasi Jawa yang berabad-abad.

Selain itu, bahasa Jawa memiliki struktur gramatikal yang lebih mendekati bahasa Arab dibanding bahasa Indonesia. Konsep dhamir (kata ganti), isim (kata benda), fi’il (kata kerja) dalam bahasa Arab menemukan ekuivalensi yang lebih jelas dalam bahasa Jawa.

Pegon: Tradisi yang Terancam?

Meski aksara Jawi-Pegon masih digunakan, namun tradisi ini mulai terancam. Generasi muda santri lebih tertarik pada bahasa Inggris dan teknologi digital. Banyak pesantren modern yang meninggalkan tradisi maknani dengan Pegon.

Namun ada upaya pelestarian. Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama Kota Tegal mentradisikan penggunaan Pegon sebagai tulisan primer dalam kegiatan belajar mengajar. Santri baik putra maupun putri dalam prosesnya diwajibkan untuk menguasai pembacaan dan penulisan aksara Pegon.

Kementerian Agama juga mendorong integrasi Pegon dalam pelajaran bahasa Arab di madrasah. Kongres Aksara Pegon digelar pada Oktober 2022 sebagai bagian dari peringatan Hari Santri, diikuti oleh pegiat Pegon, akademisi, peneliti, dan pimpinan pesantren.

Masa Depan Multilingual Pesantren

Di era globalisasi, kemampuan multilingual santri menjadi aset sangat berharga. Alumni pesantren yang menguasai Arab, Jawa, Indonesia, ditambah Inggris, memiliki keunggulan kompetitif luar biasa. Mereka bisa bekerja di Timur Tengah, menjadi diplomat, penerjemah, atau akademisi internasional.

Yang lebih penting, multilingual pesantren mengajarkan nilai toleransi dan apresiasi terhadap keragaman. Ketika santri terbiasa berpindah-pindah bahasa, mereka juga belajar berpindah perspektif. Mereka memahami bahwa ada banyak cara melihat dunia, banyak cara mengekspresikan kebenaran.

Fenomena tiga bahasa di pesantren adalah bukti bahwa Islam Nusantara sejak awal bersifat inklusif dan adaptif. Islam tidak menghapus budaya lokal, melainkan berdialog dengannya. Arab tidak menggantikan Jawa, keduanya saling memperkaya.

Sumber:

- Ponpesnutegal.com – “Pegon” (2025)

- NU.or.id – “Ali Ramdhani: Aksara Pegon, Sarana Dakwah di Pesantren” (2022)

- Lampung.nu.or.id – “Sejarah Penggunaan Aksara Pegon dan Proses Penyebarannya” (2022)

- Lirboyo.net – “Mengenal Aksara Pegon” (2018)

- Liputan6.com – “Apa Itu Huruf Arab Pegon? Ini Penjelasan dan Sejarahnya” (2025)

- Beritakita.net – “Bahasa Jawa di Pesantren”

- Alif.id – “Aksara Pegon, Maknani dan Perkembangan Literasi Santri” (2019)

- Jaringansantri.com – “5 Hal yang Tidak Disadari Santri Tentang Aksara Jawi-Pegon” (2018)