HIMNE KEPADA ALKIMIA KATA

Kata-kata merembes

seperti cairan merah

menyentuh tepian taman.

Kemarilah,

huruf yang berbaris tegak

telah berubah bunga,

menatap kursi kayu

yang menjadi penanda

di dalam ada.

Rol kertas meluncur

melewati lampu berkedip

bersembunyi dalam kelopak malam

yang menggelembung.

Mendekatlah,

pena sudah menjelma

nisan kecil yang menghadap

bangku kosong,

menunggu gelisahmu.

Tetapi jangan takut

telinga menggantung pada pohon

menadah isyarat,

yang tak pernah punya akar.

Kau bisa salah dengar vokal,

atau bersenggolan

dengan konsonan berbulu,

jaraknya selalu tipis

antara jatuh dan melayang.

Duduklah dan lihat,

sebuah kata menepi

di sudut jalan,

menggigil

sebelum melompat

ke bibir halaman,

biarkan napasmu

menjadi angin,

meniup punggung koran

yang membuka rahasianya perlahan.

Ketika akhir dunia tiba,

cukup tutup mata,

dan tunjukkan pintu

di belakang kepala,

kalimat akan mengerti.

NAGA KECIL

Di tepi sutera langit,

seorang anak

menggambar lingkaran

dari napas pertamanya.

Ia menaruh puing petir

ke dalam mulut naga kecil

agar bisa bahasa hujan,

pisau, dua lapis jantung,

besi atau arus listrik.

Setiap kata yang keluar

menjadi sisik, menjadi hijau,

menjadi taring dari sejarah

yang melebur

di bawah bintang-bintang.

Suatu malam,

naga kecil itu

menelan peperangan

dan melihat dirinya pecah

menjadi ribuan matahari

tanpa hutan, jauh di selatan.

“aku bukan ciptaan,”

katanya pada pembuatnya,

“akulah kesalahan

yang menemukan makna.”

Lalu bumi mendengar,

dan mulai berputar lebih lambat.

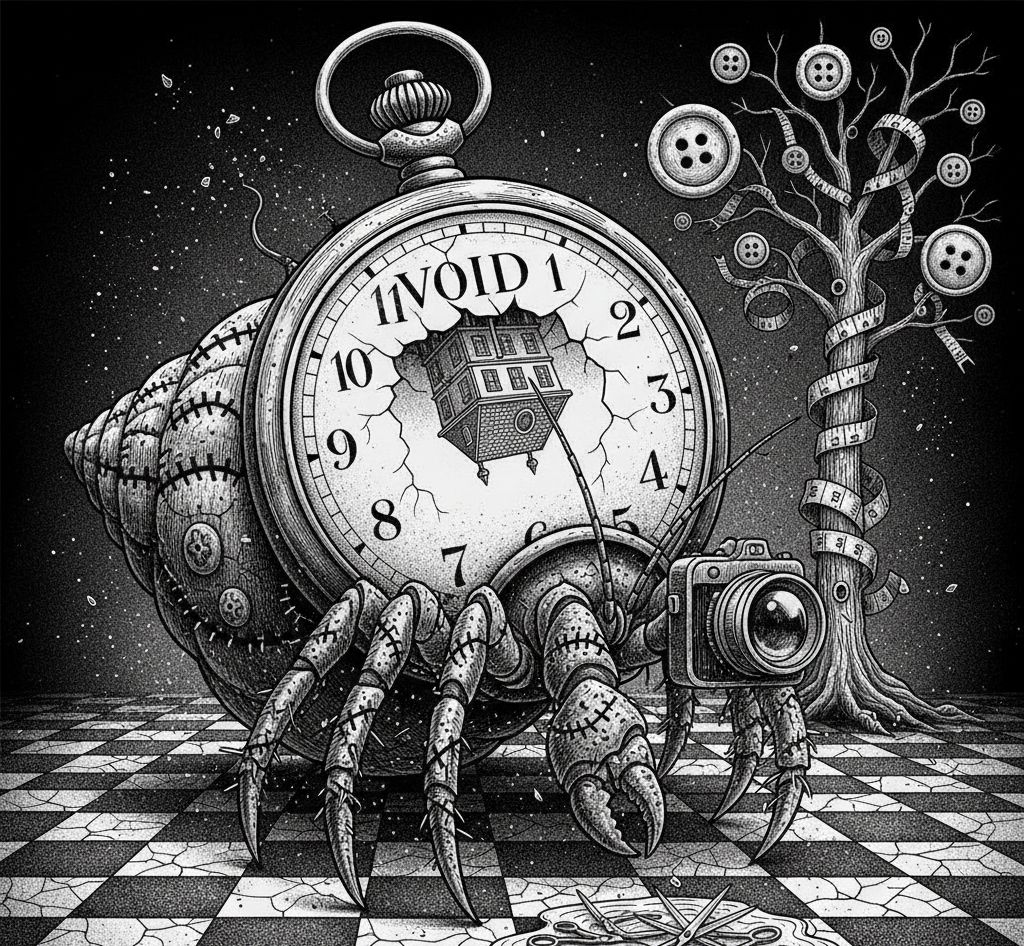

TOPLESKACA SOCRATES

Kepala ini pecah

oleh paradoks padat

maupun cair, bisa basah,

kering, keras, lunak,

mengembang,

dan mudah berubah.

Aku menatap seekor semut

berjalan di jaringan udara,

sangat rumit, berongga,

dan menimbang kebenaran

sebelum jatuh ke lidahku.

Di dalam toples itu,

logika menjelma ikan,

tapi membatu,

mirip batang sabun,

soda kue, putih telur,

dan sudah ada,

sejak abad ke-5.

Pada saat itu,

aku mendengar waktu

menguliti dirinya,

dengan sendok kayu.

Socrates duduk

di dasar kaca,

mencicipi absurditas

tanpa gula.

Ia menawarkanku napas

yang sudah disuling

dari abad Yunani kuno.

Di dinding pikiranku,

dunia menempel,

seperti sidik jari api

memindai hujan

dalam batok kaca

yang kemarau.

KEPADA DEMOKRITOS

Mungkinkah di dadamu,

miliaran hantu mikron

berlari ke barat,

seolah jagat yang dianggap berhala

pelan-pelan runtuh.

Dulu kau tafsirkan dunia ini

seperti lintasan ion,

kau hitung dengan cermat

serpihan semesta

yang saling menggigit

di antara kelahiran dan kematian.

Rupanya di zamanku,

dinding udara berubah jadi cakar,

menggaruk nadi realitas.

Atom-atom berdesingan,

seperti peluru,

menembus kepala,

membelah bahasa,

menjadi kebisingan porak-poranda.

Di ujung puisi ini

aku pun mengerti,

segala gerak, selalu menanjak,

dan melingkar,

menuju kehampaan.

IKAN-IKAN HERAKLITOS

Sungai berputar,

sebelum mataku

memancarkan kengerian,

sebagai luka bakar

pada siripnya yang kecil.

Entah dari mana,

seekor ikan menelan

cacing api yang hanyut,

lalu bergumam,

“setiap arus adalah

watakku sendiri,

dan menyimpan wajah

lain dari diam.”

Sementara air

mencoba kembali

ke pangkal batu,

tapi tak bisa,

dan dataran

yang menabur hujan,

kini menjadi cerita.

Di bawah arus,

akar dan nadi air

menghanyutkan cemas,

akankah limbah penyakit

dari epidermis sungai

mencelupkan dirinya,

seperti menyelamkan

ingatan tubuhku,

lalu menghitung mimpi

yang tenggelam

di dalamnya.