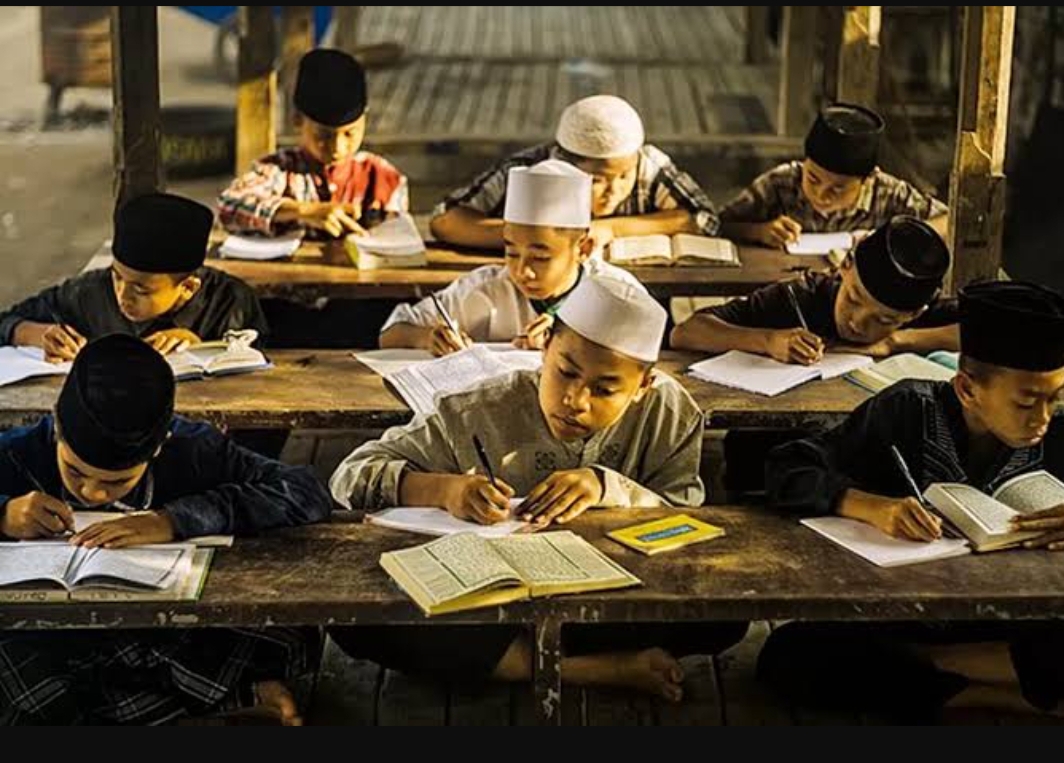

Dalam membangun pesantren yang ramah anak, diperlukan strategi pengasuhan yang tidak hanya fokus pada pendidikan agama, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak dasar anak. Pendekatan ini melibatkan penguatan nilai-nilai toleransi, pendidikan anti-perundungan, pencegahan kekerasan seksual, serta dukungan psikososial yang mendukung perkembangan emosional santri.

Berikut ini adalah analisis berbasis teori yang diterapkan untuk membangun pengasuhan ramah anak di pesantren, dengan mempertimbangkan isu-isu aktual yang melanda lingkungan pendidikan di Indonesia.

Toleransi dan Kerukunan Beragama di Pesantren

Jika mengacu pada teori Bhikhu Parekh (2000), multikulturalisme adalah penegasan akan penerimaan dan penghargaan terhadap keragaman budaya, agama, dan pandangan hidup yang sangat penting untuk mewujudkan harmoni sosial. Parekh berpendapat bahwa setiap individu atau kelompok berhak atas pengakuan dan eksistensi yang setara dalam ruang publik.

Dalam konteks pesantren, teori ini relevan untuk mencegah munculnya intoleransi, baik terhadap santri yang berbeda latar belakang maupun terhadap komunitas lain di sekitar pesantren.

Di Indonesia, laporan The Wahid Foundation dan Lembaga Survei Indonesia (2016) mengungkapkan bahwa intoleransi di kalangan generasi muda masih tinggi. Kasus-kasus seperti diskriminasi terhadap santri yang dianggap berbeda pandangan atau berasal dari komunitas minoritas agama mencerminkan lemahnya penerapan nilai-nilai toleransi dalam beberapa lembaga pendidikan Islam. Pesantren sebagai tempat pembinaan generasi muda harus mampu menciptakan iklim pembelajaran yang terbuka dan menerima perbedaan sebagai kekuatan, bukan ancaman.

Dengan mengintegrasikan multikulturalisme dalam pengasuhan santri, pesantren dapat berfungsi sebagai model toleransi bagi masyarakat sekitar. Program-program lintas budaya, seperti diskusi lintas iman atau kegiatan kolaboratif dengan komunitas non-Muslim di sekitar pesantren, menjadi contoh konkret yang bisa diterapkan.

Melalui praktik-praktik seperti ini, pesantren dapat membekali santri dengan pemahaman tentang pentingnya harmoni sosial dalam kehidupan yang plural, sehingga membentuk individu yang lebih toleran dan siap berkontribusi di tengah masyarakat yang majemuk.

Pencegahan Perundungan dengan Pendidikan Empati

Teori pembelajaran sosial yang diperkenalkan oleh Albert Bandura pada tahun 1977 menggarisbawahi bahwa perilaku anak-anak dipengaruhi oleh proses observasi dan peniruan dari orang-orang di sekitar mereka. Dalam pesantren, peran guru, pengasuh, dan senior sangat penting sebagai figur otoritatif yang bisa menjadi teladan dalam menampilkan sikap empati dan kasih sayang. Santri yang tumbuh dalam lingkungan yang mengedepankan rasa empati cenderung memiliki perilaku prososial dan lebih minim melakukan perundungan terhadap sesama.

Perundungan menjadi masalah besar di lingkungan pendidikan, sebagaimana dilaporkan oleh UNESCO (2019). Lembaga ini menemukan bahwa perundungan di sekolah berdampak pada kesehatan mental, penurunan performa akademis, dan bahkan peningkatan angka putus sekolah.

Di lingkungan pesantren, perundungan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti intimidasi verbal, isolasi sosial, dan bahkan kekerasan fisik. Untuk mengatasi hal ini, pengasuhan pesantren yang ramah anak perlu menanamkan nilai-nilai empati melalui pendidikan karakter dan aktivitas yang mendukung saling peduli.

Pendekatan konkret yang dapat diterapkan di pesantren mencakup sesi berbagi cerita, diskusi kelompok untuk memahami perasaan orang lain, serta role-playing untuk menunjukkan bagaimana tindakan empati dapat mempengaruhi suasana komunitas. Pesantren juga perlu menerapkan kebijakan anti-perundungan yang jelas, dengan sanksi tegas bagi pelaku untuk menunjukkan bahwa perundungan adalah perilaku yang tidak dapat ditoleransi.

Dengan pendidikan empati yang konsisten, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai tempat pembelajaran agama, tetapi juga menjadi lingkungan yang mendukung pengembangan kepribadian yang sehat dan sosial.

Pencegahan Kekerasan Seksual melalui Pendekatan Ekologis

Teori ekologi perkembangan yang diperkenalkan oleh Urie Bronfenbrenner pada 1979 memberikan kerangka yang relevan untuk menganalisis dinamika interaksi antara anak dan lingkungannya. Bronfenbrenner menekankan bahwa anak dipengaruhi oleh berbagai lapisan lingkungan, mulai dari lingkungan mikro seperti keluarga dan institusi pendidikan, hingga lingkungan makro yang mencakup budaya dan kebijakan nasional.

Dalam konteks pesantren, teori ini mendukung perlunya sistem pengawasan yang melibatkan semua lapisan, mulai dari pengelola, pengasuh, hingga masyarakat luas, guna mencegah terjadinya kekerasan seksual.

Kasus-kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, termasuk pesantren, menunjukkan bahwa lemahnya kontrol dan pengawasan menjadi faktor utama yang memungkinkan pelaku kekerasan bertindak tanpa takut. Fisher dan Lab dalam The Sexual Victimization of College Women (2000) menunjukkan bahwa lingkungan pendidikan yang minim kontrol, tidak memiliki mekanisme pelaporan yang jelas, atau budaya diam terhadap kekerasan menjadi tempat subur bagi kekerasan seksual. Kasus serupa yang mencuat di Indonesia mengungkapkan bahwa banyak santri merasa takut melaporkan pelecehan seksual karena stigma atau ancaman dari pelaku.

Untuk mengimplementasikan pendekatan ekologis, pesantren harus membangun sistem perlindungan anak yang menyeluruh, mulai dari sosialisasi hak-hak anak kepada santri hingga pembentukan tim khusus untuk menangani laporan kekerasan seksual. Pesantren juga harus menjalin kerja sama dengan lembaga eksternal, seperti Lembaga Perlindungan Anak atau lembaga hukum, untuk memastikan proses hukum yang adil dan transparan bagi korban dan pelaku. Dengan pendekatan holistik ini, pesantren dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan memberikan ruang yang nyaman bagi santri untuk melaporkan jika terjadi pelanggaran.

Dukungan Psikososial dalam Pengembangan Emosional Santri

Dalam kacamata psikososial yang diperkenalkan oleh Erik Erikson pada tahun 1950, digarisbawahi pentingnya dukungan sosial dalam membantu anak-anak mengembangkan identitas dan kepercayaan diri yang kuat. Menurut Erikson, anak yang berkembang dalam lingkungan penuh perhatian akan memiliki landasan yang baik untuk menghadapi krisis identitas dan membangun kepribadian yang matang. Di pesantren, santri menghadapi tantangan emosional khusus karena mereka jauh dari keluarga dan sering kali mengalami tekanan sosial yang besar.

Studi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2023) menunjukkan bahwa kurangnya dukungan psikososial di lembaga pendidikan dapat memicu masalah kesehatan mental, seperti stres dan depresi. Untuk membantu santri menghadapi tantangan ini, pesantren perlu menyediakan layanan konseling yang terstruktur dan ruang bagi santri untuk mengekspresikan emosi mereka. Pendampingan psikososial ini dapat berfungsi sebagai penguat agar santri memiliki tempat untuk mencari bantuan ketika menghadapi masalah emosional atau mengalami kejadian traumatis. Dengan memberikan dukungan psikososial yang kuat, pesantren dapat menjadi lingkungan yang mendukung perkembangan emosional positif dan kesehatan mental para santri.

Di samping itu didukung pula dengan penegasan hak anak dan kewajiban pesantren dalam melindungi anak. Prinsip hak anak yang ditetapkan oleh UNICEF (1989) dan UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 di Indonesia menggarisbawahi bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, serta kekerasan fisik maupun seksual.

Prinsip-prinsip tersebut memperkuat landasan moral dan legal bagi pesantren dalam menerapkan kebijakan pengasuhan yang ramah anak. Dalam kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang muncul akhir-akhir ini di lembaga pendidikan, termasuk pesantren, lemahnya sistem pelaporan dan kurangnya pemahaman tentang hak-hak anak sering kali menjadi faktor yang memperburuk situasi.

Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2023, jumlah kasus kekerasan di pesantren terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa pesantren membutuhkan kebijakan yang lebih jelas dan kuat terkait perlindungan anak. Protokol internal harus mencakup mekanisme pelaporan yang aman, pemberian sanksi tegas bagi pelaku, serta edukasi kepada santri tentang hak-hak dasar mereka. Kebijakan ini tidak hanya memberikan jaminan perlindungan bagi santri, tetapi juga menekankan pentingnya pesantren sebagai lembaga yang menghargai dan menjaga kesejahteraan anak-anak yang mereka asuh.

Daftar Bacaan

Albert Bandura, Social Learning Theory, 1977.

Bhikhu Parekh, Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory, 2000.

Bonnie S. Fisher, Francis T. Cullen, and Michael G. Turner, The Sexual Victimization of College Women, 2000.

Erik H. Erikson, Childhood and Society, 1950.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Laporan Tahunan Perlindungan Anak, 2023.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia, 2023.

The Wahid Foundation dan Lembaga Survei Indonesia, “Survei Nasional Mengenai Intoleransi dan Radikalisme,” 2016.

UNICEF, Convention on the Rights of the Child, 1989.

Urie Bronfenbrenner, The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design, 1979.