Indonesia dikenal sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Namun tidak semua warganya pernah mengenyam pendidikan di pondok pesantren. Ironisnya, banyak yang berbicara tentang agama, tetapi seringkali tanpa landasan yang kokoh, tanpa memahami matan dan qawa’id yang seharusnya mendasari percakapan tersebut.

Pertanyaannya: apa parameter mereka ketika berbicara agama? Apakah agama menjadi sesuatu yang seksi untuk dibahas, atau hanya sebatas komoditas konten yang mampu mengundang reaksi banyak orang?

Dalam konteks masyarakat Indonesia, agama memang kerap menjadi pemicu kegaduhan. Menurut perspektif mantiq, fenomena ini bisa dianalisis sebagai kontradiksi antara mafhūm dan mashādaq: mafhūm “fasih berbicara agama” dipasang pada subjek “orang yang tidak memahami matan”, sehingga terjadi disonansi epistemik. Ironisnya, justru kegaduhan ini, secara dialektis, menandakan potensi kekuatan besar yang tersimpan dalam umat. Agama, dalam kapasitasnya yang autentik, memiliki energi transformasi sosial yang belum tergarap secara maksimal.

Syekh Kholil Bangkalan pernah menubuatkan: bakal ada suatu zaman, di mana “telur ayam sudah bisa bersuara.” Analogi ini sebetulnya kritik tajam terhadap proliferasi opini agama yang lahir dari ketidaktahuan. Orang-orang yang baru mengenal matan atau membaca terjemahan ala Google Subah, merasa paling benar, paling kritis, persis seperti konten kreator modern yang sedang menggegerkan jagat pesantren. Mereka berbicara seolah-olah memiliki legitimasi epistemik, padahal fondasinya masih tipis. Dalam terminologi mantiq, ini adalah kesalahan logika kategori: menempatkan predikat kesempurnaan pengetahuan pada subjek yang belum mencapai maqām ilmu.

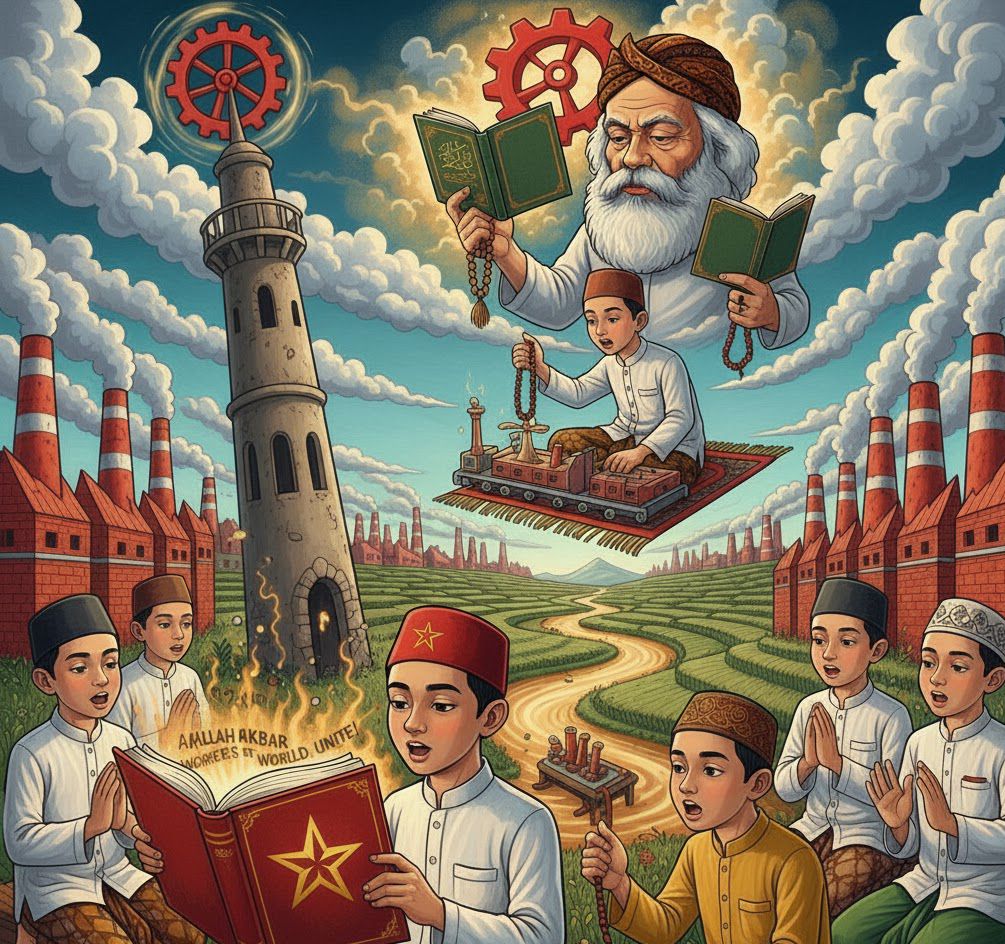

Namun, di balik hiruk-pikuk ini, ada pertanyaan yang lebih mendasar: apa peran agama dalam ruang lingkup ekonomi? Seandainya agama kita lebih galak pada kemiskinan, lebih keras pada ketidakadilan, lebih vokal dalam memperjuangkan kelas buruh, dan tidak terjebak pada ritual semata, niscaya kekuatan transformasi sosialnya akan berbeda. Seandainya ada “santri penganut marxisme”—sebuah konsep yang mungkin terdengar kontradiktif bagi sebagian orang, namun dalam kerangka dialektika Hegelian-Marxis, kontradiksi itu justru menghasilkan sintesis yang subversif dan produktif.

Agama yang mayoritas tidak selalu berinteraksi dengan agama minoritas untuk menciptakan gerakan kolektif yang maha dahsyat. Padahal, jika agama mampu merangkul semua kelas sosial dan spektrum keyakinan, ia bisa menjadi instrumen untuk mengatasi kemiskinan yang telah berakar seperti dogma ekonomi di negeri ini. Di Indonesia, kemiskinan tidak semata data statistik; malahan sudah menjelma entitas metafisik, hadir lahir-batin, mengakar dalam setiap relung sosial, menjadi “tuhan” yang mengatur kehidupan warga.

Sebagai kaum muda, sebagai santri yang pernah menempuh perguruan tinggi, saya merasakan pahitnya mencari pekerjaan di negeri sendiri, kerasnya berjuang mendapatkan penghasilan layak, dan frustrasinya menghadapi struktur sosial yang timpang. Agama, dalam mimbar-mimbar resmi, jarang menyentuh persoalan ini. Khutbah, pengajian, ceramah—hampir selalu membahas takwa, salat, ritual ibadah—namun jarang menyoroti kemiskinan, padahal itu adalah isu yang paling nyata dan mendesak. Di sini muncul celah besar bagi santri untuk hadir sebagai agen perubahan: tidak semata menjadi penjaga dogma, harusnya sebagai perancang gerakan sosial-ekonomi yang menyejahterakan rakyat banyak.

Kalau melihat perspektif Marxisme, kemiskinan tidak semata-mata fenomena individual. Ia sejatinya justru hasil dari struktur sosial-ekonomi yang timpang, hasil dari akumulasi modal yang menekan proletariat. Agama, jika ditempatkan sebagai praxis, bisa menjadi alat kesadaran kelas yang etis dan manusiawi. Dalam terminologi mantiq, ini adalah predikat etis yang harus diaplikasikan pada subjek umat: menjadikan iman sebagai mekanisme perlawanan terhadap ketidakadilan.

Seandainya jika kita mendirikan perkumpulan lintas agama yang fokus pada kemiskinan—tidak sebatas memberi sedekah, namun mengorganisasi kelas-kelas bawah, mengadvokasi hak-hak buruh, melawan oligarki, melawan struktur yang membuat kemiskinan menjadi “tuhan.” Saya tidak sedang bicara utopia; ini adalah sintesis dari iman, ilmu, dan kesadaran sosial-ekonomi. Santri, dalam kapasitasnya sebagai intelektual keagamaan, bisa mengambil peran itu: menjadi katalisator gerakan rahmatan lil-‘ālamīn yang nyata, yang tidak hanya menyentuh satu kelompok, namun merambah seluruh spektrum masyarakat.

Dalam praktiknya, ini membutuhkan pemahaman mendalam terhadap matan agama, kemampuan mantiq untuk mengurai proposisi, serta kesadaran historis dan materialistis ala Marxisme. Kita harus bisa menegakkan predikat keadilan sosial pada subjek umat, sehingga agama tidak semata konten yang viral, namun harus jadi instrumen transformasi sosial yang autentik. Hanya dengan itu, kita bisa mengeksekusi potensi besar agama sebagai kekuatan moral-ekonomi.

Kekhawatiran Syekh Kholil tentang “telur ayam yang bersuara” menjadi relevan di sini: terlalu banyak suara tanpa dasar, tanpa pemahaman yang benar, hanya menciptakan kebisingan yang melemahkan daya transformasi agama. Santri yang marxis hadir untuk menebus kekosongan ini, menyusun argumen yang logis, menganalisis struktur sosial-ekonomi, dan menegakkan moral etis yang berbasis iman. Inilah peran santri yang manusiawi: berpikir, memahami, dan bertindak.

Kalau kita mampu menyatukan agama mayoritas dan minoritas dalam satu gerakan besar melawan kemiskinan, kita akan menyaksikan implikasi rahmatan lil-‘ālamīn yang sejati. Ini tidak semata-mata membicarakan ekonomi atau moral, melainkan memadukan epistemologi agama, mantiq, dan kesadaran sosial-ekonomi menjadi praktik nyata. Santri marxis adalah panggilan untuk merekonstruksi dunia: dari kesadaran individu menuju aksi kolektif, dari ritual menuju gerakan sosial, dari dogma menuju keadilan material.

Akhirnya, menjadi santri tak cukup menjaga kitab dan tradisi, jauh dari itu kita harus menegakkan agama sebagai kekuatan sosial-ekonomi yang radikal, kritis, dan manusiawi. Menjadi santri marxis berarti berani menempatkan iman pada medan perjuangan kelas, mengurai ketimpangan dengan prinsip-prinsip etis dan logis, dan menunjukkan bahwa agama, ketika dipahami dengan benar, mampu menjadi alat revolusi kemanusiaan, tidak semata-mata menjadi konten yang viral belaka.