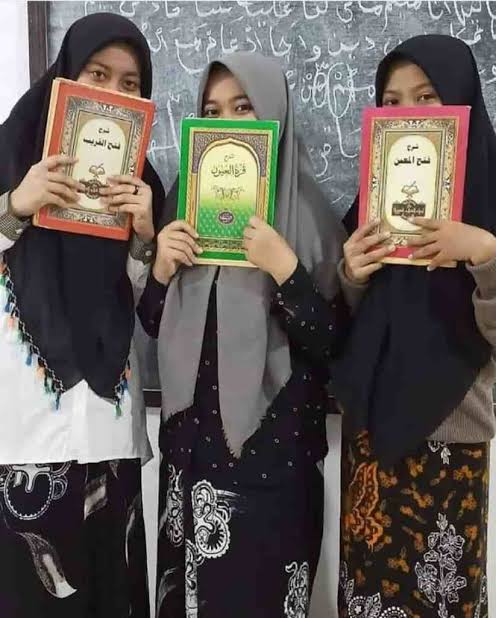

Di sudut pesantren, seorang santri muda dengan wajah sumringah mengangkat kitab Fathul Izar ke kamera. “Alhamdulillah, akhirnya khatam!” tulisnya di media sosial.

Ratusan likes dan komentar mengalir: “Mantap, Akang! Lanjut ngajinya!”.

Kebanggaan itu terasa wajar—bagaimana tidak? Kitab kuning telah lama dinaknai sebagai simbol kesalehan, warisan leluhur yang dianggap sakral. Tapi di balik sorak-sorai itu, ada pertanyaan yang jarang terungkap: Benarkah kebanggaan mengkhatamkan kitab kuning selalu sejalan dengan kebijaksanaan?

Kitab kuning—seperti Fathul Izar atau Qurrotul Uyun— bukanlah wahyu yang diturunkan dari langit. Mereka adalah hasil ijtihad ulama masa lalu, ditulis dalam konteks zaman, budaya, dan keterbatasan ilmu yang mungkin asing bagi kita hari ini.

Ambil contoh klaim dalam Fathul Izar bahwa “hubungan intim di malam tertentu bisa melahirkan anak buta”. Di satu sisi, ini dianggap sebagai “hikmah”, tapi di sisi lain, ia bertabrakan dengan sains modern yang memahami kebutaan sebagai persoalan genetika atau kesehatan, bukan “kutukan waktu”.

Lebih memprihatinkan lagi, beberapa bagian kitab ini memuat narasi yang —jika dibaca tidak dibaca secara kritis—berpotensi mereduksi martabat perempuan, seperti penyamaan wajah dengan alat kelamin.

Lalu, mengapa banyak santri tetap memujanya? Jawabnya mungkin terletak pada cara kita memperlakukan kitab kuning: sebagai dogma, bukan dialog. Kita lupa bahwa para ulama penulisnya adalah manusia —brilian, tapi tak luput dari salah.

Imam Syafi’i sendiri pernah berkata: “Pendapatku benar, tapi mungkin keliru. Pendapat orang lain keliru, tapi mungkin benar.” Sayangnya, pesantren kerap mengajarkan kitab-kitab ini tanpa membekali santri dengan ilmu alat —nahu, saraf, ushul fikih— yang justru menjadi kunci untuk membedahnya. Akibatnya, santri menghafal teks tanpa mampu menelisik: Dari mana ulama ini mengambil pendapatnya? Apa dalilnya? Masih relevankah untuk zaman sekarang?

Ini seperti membangun rumah tanpa fondasi. Tanpa ilmu alat, klaim-klaim dalam kitab kuning diterima mentah-mentah, bahkan yang bertentangan dengan prinsip dasar Islam.

Misalnya, ketika Fathul Izar menyebut “waktu hubungan intim memengaruhi takdir anak”, bukankah ini mengikis keyakinan bahwa takdir mutlak di tangan Allah (QS. Al-Qamar: 49)? Atau saat kitab itu menormalisasi objektifikasi perempuan, bukankah ia melupakan pesan Al-Qur’an tentang kesetaraan manusia (QS. Al-Hujurat: 13)?

Masalahnya bukan pada kitabnya, tapi pada cara kita membacanya. Kitab kuning ibarat peta: ia menunjukkan jalan, tapi jalan itu sendiri bisa berubah. Dulu, peta dunia menggambar bumi datar—kini kita tahu itu salah. Begitu pula dengan kitab kuning. Mereka adalah jejak perjalanan intelektual Islam yang patut dihormati, tapi bukan untuk ditaklid buta. Menolak pendapat ulama klasik bukanlah dosa, selama kita punya argumen yang lebih kuat. Bukankah tradisi keemasan Islam lahir dari semangat kritis seperti ini? Ibnu Sina tak sekadar menulis mitos—ia meneliti. Al-Ghazali berdebat dengan filsuf, bukan memaksakan dogma.

Tapi di mana semangat itu kini? Di pesantren, banyak santri lebih bangga mengkhatamkan Qurrotul Uyun ketimbang menguasai nahu. Mereka lebih banyak diajari menghafal, tapi belum cukup didorong untuk berpikir kritis. Akibatnya, lahir generasi yang fasih mengutip kitab kuning, tapi gagap membedakan antara syariat dan tradisi. Ini bukan kesalahan individu, melainkan sistem yang mengagungkan teks ketimbang metodologi.

Di tengah kegelisahan ini, ada secercah harapan. Bayangkan seorang santri yang tak hanya menghafal Fathul Izar, tapi juga mendalami ushul fikih. Ia bertanya pada Kiai: “Bagaimana sanad pendapat ini? Apa dalilnya?” Sang Kiai tak marah. Ia justru tersenyum: “Pertanyaanmu adalah warisan terbaik dari para ulama dahulu.” Santri seperti inilah yang kita butuhkan: kritis, tapi tetap santun; menghormati tradisi, tapi tak terjebak nostalgia.

Kritik bukanlah bentuk pembangkangan, tapi ekspresi cinta terhadap ilmu dengan cara yang lebih matang dan bertanggung jawab. Ketika mempertanyakan klaim Fathul Izar tentang takdir, atau mengkaji ulang bias gender dalam kitab kuning, kita sedang melanjutkan tradisi keilmuan Islam yang hidup. Seperti kata Imam Malik: “Ilmu bukanlah banyak riwayat. Ilmu adalah cahaya yang Allah letakkan di hati.”

Perubahan juga harus datang dari komunitas santri yang alih-alih hanya menyemangati “Ayok ngaji dulu sebelum praktik!” Kenapa tidak tambahkan narasi: “Ngaji itu bukan sekadar khatam, tapi pahami dalil dan konteksnya!” atau “Ilmu alat dulu, baru kitab selainnya?”

Pada akhirnya, agama bukanlah museum yang membeku. Ia adalah sungai yang mengalir—membawa hikmah masa lalu, menyaringnya dengan akal sehat, lalu menuangkannya ke realitas kekinian.

Kritik pada kitab kuning bukanlah pengkhianatan, tapi bentuk kecintaan yang tulus. Seperti pesan Qur’an yang pertama kali turun: “Bacalah! Dengan nama Tuhanmu Yang Menciptakan.” Kata ‘bacalah’ di sini bukan sekadar melafalkan huruf, tapi merenungi, mengkritisi, dan menghidupkan makna.

Mari kita bersama menata ulang cara kita berinteraksi dengan kitab kuning. Sudah waktunya pesantren melahirkan generasi santri yang tak hanya hafal, tapi juga paham dan berani berpikir. Generasi yang menghormati warisan leluhur, tapi tak ragu membersihkannya dari debu zaman.

Sebab, kebanggaan sejati bukanlah pada teks yang dikhatamkan, tapi pada akal yang terus bertanya—seperti air yang mengalir, tak pernah berhenti mencari kebenaran, meski harus melawan arus kebiasaan.

“Sampaikanlah ilmu, walau satu ayat,” sabda Nabi. Tapi ilmu itu sendiri tak akan hidup tanpa pertanyaan yang mencerahkan.

Sumber foto: insansantri.com.