- Merenungkan Bias Kolonial dalam Tubuh Kita

Banten adalah marâh labîd, ‘tempat istirahat bagi burung-burung yang datang dan pergi’. Marâh Labîd adalah judul tafsir 30 juz Al-Quran berbahasa Arab karya Syekh Nawawi Banten. Sejak akhir abad ke-19 hingga sekarang, kitab itu diterbitkan oleh penerbit-penerbit Timur Tengah —tentu juga penerbit Indonesia.

Meneruskan jejak Syekh Nawawi, kita dapat membaca Banten sebagai “tempat istirahat bagi burung-burung yang datang dan pergi”, di mana gagasan dan ruh zaman hinggap, beristirahat sejenak, lalu terbang kembali membawa pesan-pesan baru. Di dalam metafora itu, Banten tampak bukan sekadar wilayah geografis, melainkan ruang kultural yang menampung, merawat, sekaligus mengantarkan energi rohani dan intelektual ke laut lepas.

Dan kini, di dermaga Banten, dentang dua lonceng terdengar lantang dengan tinggi nada berbeda, juga dari arah berbeda. Laut Banten tahu bahwa dentang lonceng yang satu berasal dari Makkah, yang lain dari Belanda.

Namun sejarah seringkali mendengar salah satu dentang itu lebih jelas, sementara yang lain dibiarkan bergema dalam sunyi, distorsi yang justru menelanjangi bias kolonial dalam ingatan kita. Di antara riak-riak gelombangnya, Syekh Nawawi dan Multatuli adalah dentang lonceng abad ke-19, yang terdengar saling bersahutan di abad ke-21 kini. Percakapan imajiner mereka adalah warisan yang belum selesai, sebuah undangan untuk tak hanya mendengar, tetapi juga mempertanyakan: mengapa satu suara dikenang dengan megah, sementara yang lain harus kita gali dari lapisan debu sejarah?

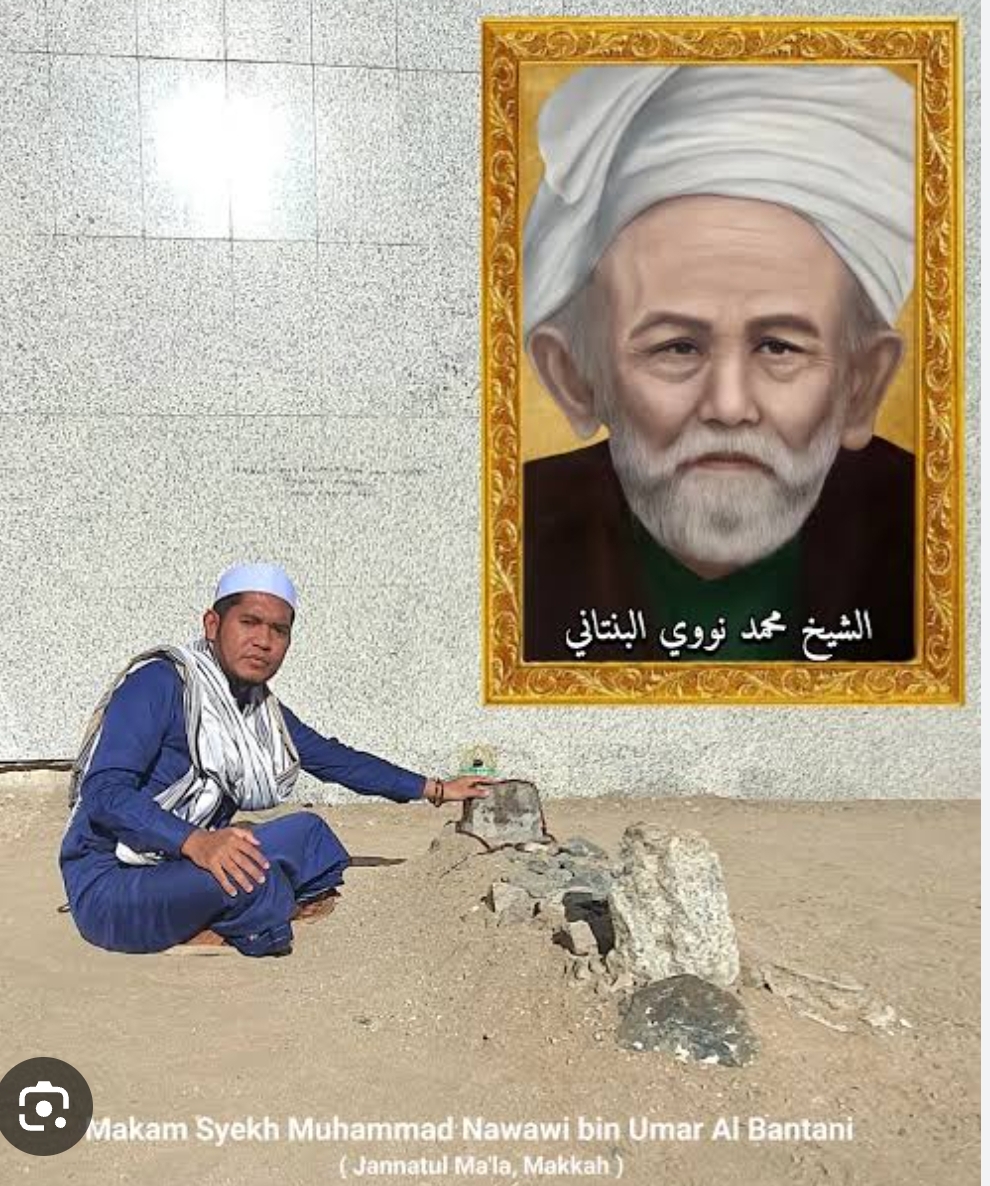

Maka, dari dermaga Banten kita akan berlayar jauh ke Makkah. Di serambi tanah suci itu, kita akan menyusuri jejak seorang anak Tanara yang kelak menyediakan diri menjadi bara perlawanan antikolonial, bukan dengan senjata tajam atau meriam, melainkan dengan sebatang pena: Syekh Nawawi al-Bantani.

Dia memilih medan perang yang berbeda —bukan di lapangan tempur yang riuh oleh dentuman meriam, melainkan di ruang sunyi yang hanya diterangi lampu minyak. Di sana, dengan tinta dan kesabaran, ia menyusun benteng pertahanan yang justru tak bisa diruntuhkan oleh pasukan mana pun. Setiap goresan penanya adalah siasat perlawanan; setiap kitab yang lahir dari tangannya adalah amunisi untuk mempertahankan martabat suatu bangsa yang saat itu bahkan belum memiliki nama. Dari kamarnya yang sederhana di Suqu ‘l-Lail, Makkah, ia tidak mengirim pasukan, melainkan gagasan. Tidak mengobarkan perang fisik, melainkan revolusi kesadaran. Pena itu menjadi senjatanya, sanad menjadi jaringannya, dan tauhid menjadi landasan setiap serangannya terhadap kezaliman.

Ia meninggalkan tanah kelahirannya bukan untuk melarikan diri dari penjajahan, melainkan untuk menimba ilmu agar kelak bisa menghidupkan jiwa sebuah bangsa yang belum disebut bangsa. Ia tidak membawa senjata, hanya pena dan hafalan. Namun justru dari kejauhan itulah ia membangun fondasi nasionalisme yang senyap, jauh sebelum kata nasionalisme dikenal oleh lidah para ulama, bahkan oleh pena kaum intelektual. Di sini, istilah nasionalisme digunakan secara heuristik, bukan anakronistik.

Lalu dari Makkah kita akan berlayar ke Amsterdam, menemui sosok yang berbeda sama sekali: Eduard Douwes Dekker, yang dikenal dunia dengan nama Multatuli. Ia bukan ulama, bukan pula guru ruhani, tetapi bekas pejabat kolonial yang gelisah. Jika Syekh Nawawi menulis dari kejernihan iman, Multatuli menulis dari luka nurani. Pena keduanya berasal dari dunia yang berjauhan, namun keduanya menggores dinding kolonialisme dari dua arah sekaligus: yang satu menguatkan batin rakyat terjajah, yang satu mengguncang hati tuan penjajah.

Pertemuan keduanya tidak pernah terjadi dalam sejarah fisik, tetapi justru karena itu menarik untuk disandingkan dalam sejarah imajinatif. Mereka tidak saling mengenal, tidak saling membaca, tidak pernah duduk dalam satu meja. Namun ketika Syekh Nawawi sedang mengajar tafsir di serambi Masjidil Haram, Multatuli sedang menulis kisah Saijah dan Adinda di sebuah kamar sewaan di Eropa. Mereka tidak berbicara satu sama lain, tetapi sejarah membiarkan suara mereka saling menyahut di kejauhan.

Meski hidup di tempat berbeda, mereka hidup di masa yang sama. Ketika Max Havelaar terbit di Belanda di tahun 1860, Syekh Nawawi berusia 52 tahun —usia yang matang bagi seorang ulama. Keduanya mungkin tidak pernah saling mendengar nama mereka satu sama lain, tetapi napas zaman yang mereka hirup adalah napas yang sama: zaman ketika kolonialisme mencapai puncak kekuasaannya sekaligus mulai digugat dari relung hati manusia. Satu menyusun argumen keadilan dari dalil dan sanad, yang lain menyusun perlawanan dari satire dan ironi. Mereka tidak saling menyapa di meja perjumpaan, tetapi dipertemukan oleh sejarah dalam waktu yang sama —seperti dua lonceng yang dipukul dari arah berbeda namun menghasilkan dentang dengan getar suara yang sama, meski dengan tinggi nada berbeda.

Di sini, kita tidak sedang mempertemukan dua tokoh secara artifisial. Kita ingin mendengar gema yang mereka hasilkan, dan bertanya: bagaimana mungkin seorang ulama yang tidak pernah menyebut nama Indonesia dan seorang penulis kolonial yang tidak pernah menginjak tanah Tanara justru menjadi dua tiang awal bagi kesadaran kebangsaan kita? Mereka tak pernah berjumpa, namun laut Banten masa kini bisa mendengar bahwa mereka bersahut-sahutan dari tempat yang berjauhan. Dan di sinilah pelayaran kita sesungguhnya dimulai —bukan dengan bertanya siapa yang lebih berjasa, tetapi dengan mendengarkan bagaimana keduanya berbicara kepada masa depan.

Syekh Nawawi Banten: Rahim Nasionalisme di Tanah Suci

Tanara menjadi saksi ketika bayi itu lahir di tahun 1813. Ia tumbuh di kampung itu, sebuah kampung yang dikelilingi sawah dan sungai, jauh dari pusat kekuasaan, tapi dekat dengan pusat makna. Dari rahim tanah itu, Syekh Nawawi kecil berkembang sebagai anak penghulu, menyerap ilmu bukan hanya dari kitab, melainkan juga dari kehidupan yang sederhana dan penuh hikmah. Angin Tanara dan tanah Banten mengantarnya ketika ia berlayar ke Makkah pada usia muda. Ia tidak membawa ambisi, melainkan kerinduan paling dalam akan ilmu yang bisa membebaskan.

Di tanah suci, akhirnya ia menjadi imam di Masjidil Haram, guru bagi ratusan murid dari Nusantara dan dunia Islam. Tapi meski tubuhnya menetap di Hijaz, ruhnya tetap pulang ke Banten. Ia menulis kitab demi kitab —fikih, tafsir, akhlak— yang menjadi pelita bagi pesantren-pesantren di tanah air. Dia menulis kitab seakan sambil berbisik, “Dengan tinta ini, aku senantiasa pulang.”

Di rumah kecilnya di Suqu ‘l-Lail, Makkah, Syekh Nawawi mengajar lebih dari dua ratus murid dari berbagai penjuru Nusantara. Ia tidak memberi mereka senjata, tapi memberi mereka tafsir. Ia tidak mengajarkan strategi perang, tapi mengajarkan fikih keadilan, akhlak keberanian, dan tauhid yang menolak tunduk pada selain Tuhan.

Dalam setiap huruf yang ia tulis, ada bara yang disisipkan dengan lembut, bahwa ilmu adalah bentuk perlawanan, dan bahwa kezaliman tidak bisa hidup di tanah yang dijaga oleh ruh yang tercerahkan. Ia tidak memulai perlawanan dengan senjata, tapi dengan pena yang menulis dalam diam. Ia tidak menggugat dengan pidato, tapi dengan tafsir yang membentuk jiwa.

Pohon-pohon di Tanara dan laut Banten menjadi saksi: Syekh Nawawi mengembuskan spirit itu, bukan hanya ke Banten, melainkan juga ke seluruh bumi Nusantara.

Rumah Syekh Nawawi yang bersahaja adalah tanah di mana benih-benih kesadaran kebangsaan ditanam, tanah di mana biji-biji patriotisme disemai. Benih-benih dan bijian itu kelak tumbuh menjadi pohon nasionalisme —nasionalisme yang di tangan murid-murid rohaninya bergulat keras melawan kolonialisme.

Rumah itu tidak luas secara fisik, tapi ia lapang dalam batin —karena di sanalah ruh bangsa dibentuk, bukan dengan kekuasaan, tapi dengan kesabaran. Dari ruang itu, gelombang ilmu menyebar ke Tanara, ke Caringin, ke Bangkalan, ke seluruh bumi Nusantara. Ia membawa ruh patriotisme, yang kemudian tumbuh menjadi nasionalisme Indonesia. Rumah itu adalah rahim sejarah: sempit bagi tubuh, tapi luas bagi jiwa. Dari sana, lahir para penjaga ruh kebangsaan. Syekh Nawawi Banten adalah rahim patriotisme dan nasionalisme.

Bagaimana Syekh Nawawi menanam benih rasa kebangsaan, cinta kampung halaman, cinta tanah air, patriotisme?

Nasionalisme adalah kata yang belum dikenal dalam kitab-kitab sejarah masa itu. Fajar nasionalisme Indonesia belum lagi menyingsing, masih berada di balik gelap malam sejarah. Namun dalam kitab-kitabnya, Syekh Nawawi secara eksplisit menyebut dirinya at-tanâri dâran, ‘orang Tanara’, al-bantani iqlîman, ‘asal Banten’. Lebih dari itu, dia bahkan menyebut dirinya sebagai al-jâwi, ‘orang Nusantara’.

Lebih dari sekadar ungkapan kerinduan yang sangat dalam pada kampung halamannya, dengan atribusi itu Syekh Nawawi secara halus menanamkan kesadaran identitas kolektif yang melampaui batas geografis. Dari nun jauh di Makkah, ia membangun narasi kebangsaan melalui bahasa spiritual dan kultural, menjadikan asal-usul sebagai bagian dari kehormatan dan tanggung jawab. Dalam setiap penyebutan identitas lokal dan regionalnya, tersirat ajakan untuk mencintai tanah air sebagai bagian dari iman dan pengabdian.

Penting dikemukakan bahwa atribusi pada Tanara, Banten, dan Jawa (=Nusantara) ini dikemukakan Syekh Nawawi di tubuh teks kitab-kitabnya (lihat misalnya kitabnya Syarh Kâsyifah al-Sajâ, h. 2). Dengan demikian, atribusi itu bukanlah pernyataan editor atau penerbit, melainkan pernyataan Syekh Nawawi sendiri. Hal itu menunjukkan bahwa identitas geografis dan kultural bukan sekadar penanda asal-usul, melainkan bagian dari kesadaran diri yang sengaja ia tegaskan.

Ketika seorang ulama besar yang tinggal jauh di Makkah menulis dirinya sebagai al-Tanârî, al-Bantanî, atau al-Jâwî, ia sedang membangun jembatan simbolis antara tanah kelahiran dan pusat ilmu dunia Islam. Atribusi ini sekaligus menolak anonimisme intelektual: ia ingin dikenali sebagai bagian dari bumi Nusantara, bukan larut dalam kosmopolitanisme Arab semata. Di sinilah kita melihat embrio kesadaran kebangsaan, yakni keberanian untuk menyebut nama kampung halaman sebagai sumber martabat dan identitas.

Penting juga dicatat bahwa, dibanding menyebut dirinya sebagai orang Tanara dan orang Banten, Syekh Nawawi sendiri lebih sering secara eksplisit menulis dirinya sebagai al-Jâwî, ‘orang Nusantara’ (lihat misalnya kitab al-Tsimâr al-Yâni’ah fî al-Riyâdl al-Badî’ah, Nashâih al-‘Ibâd, dan Fath al-Majîd fî Syarh al-Durr al-Farîd). Ini menunjukkan bahwa kerinduannya pada tanah kelahiran meluas menjadi kesadaran identitas kolektif yang melampaui batas kampung halaman dan kedaerahan.

Dengan menyebut diri al-Jâwî, Syekh Nawawi menegaskan bahwa dirinya adalah bagian dari satu komunitas imajiner yang lebih luas: dunia kepulauan yang kelak bernama Indonesia. Identitas itu bukan sekadar penanda geografis, melainkan ikrar spiritual bahwa ilmu yang ia ajarkan ditulis untuk membebaskan umat di tanah jauh, dari Sabang sampai Madura, dari Banten hingga Maluku.

Dalam nisbah ini tersimpan visi trans-regional, semacam benih kebangsaan yang masih samar namun sudah mengakar, di mana nama Jawa menjadi metonimi untuk seluruh kepulauan. Dengan demikian, setiap huruf yang lahir dari tangannya bukan hanya pulang ke Tanara, tetapi juga berlayar ke seantero Nusantara, menumbuhkan imajinasi kebangsaan yang lebih luas daripada yang pernah ia saksikan.

Atribusi Syekh Nawawi pada tiga wilayah sekaligus —Tanara, Banten, dan Nusantara (Jawa)— sesungguhnya merupakan fenomena yang tidak lazim dalam tradisi penisbahan geografis dalam Islam. Lazimnya, nisbah hanya merujuk pada satu daerah asal atau tempat tinggal, sebagai penanda identitas, sanad keilmuan, dan keterikatan kultural seseorang. Sejak zaman Nabi Muhammad, pola ini sudah mapan: Salman al-Farisi dinisbahkan pada Persia, dan Habsyi bin Harb al-Habsyi merujuk pada Abissinia. Para ulama setelahnya mempertahankan tradisi tersebut dengan menisbahkan diri hanya pada satu lokasi kelahiran atau tempat bermukim. Ibnu Qudamah al-Maqdisi (w. 1223 M) dinisbahkan pada Baitul Maqdis, Abu ‘Abdillah al-Qurthubi (w. 1273 M) pada Cordova di Andalusia, dan Ibnu ‘Atha’illah as-Sakandari (w. 1309 M) pada kota Iskandariah, Mesir. Dalam tradisi itu, nisbah adalah klaim identitas tunggal yang tegas.

Karena itu, pilihan Syekh Nawawi untuk menisbahkan dirinya bukan hanya pada Tanara sebagai kampung kelahirannya, tetapi juga pada Banten dan Nusantara, merupakan penyimpangan sadar dari kebakuan tradisi tersebut. Nisbah ganda —bahkan rangkap tiga— itu menunjukkan bahwa dirinya tidak sekadar memposisikan identitas pada lokalitas asal, melainkan menegaskan keterhubungan historis, religius, dan kultural dengan ruang sosial yang lebih luas. Melalui atribusi tersebut, Syekh Nawawi sesungguhnya tengah membayangkan eksistensinya sebagai bagian dari komunitas imajiner yang melampaui batas kampung asalnya. Di sinilah benih kesadaran identitas kolektif kebangsaan itu bertumbuh.

Penting pula dicatat bahwa di hampir semua halaman sampul-dalam kitab-kitabnya disebutkan bahwa kitab-kitab itu adalah karya Nawawi al-Jâwî (lihat misalnya kitab-kitabnya Marâqî al-‘Ubûdiyyah, Tîjân al-Durârî fî Syarh Risâlah al-Bâjûrî, Salâlim al-Fudlalâ’ ‘Alâ Hidâyah al-Adzkiyâ’ ilâ Tharîq al-Awliyâ’).

Atribusi al-Jâwî di sampul-dalam kitab-kitab itu mungkin dibuat oleh editor atau penerbit, bukan oleh Syekh Nawawi sendiri. Namun hal itu justru menunjukkan bagaimana penerbit dan khalayak pembaca turut mengakui dan mengukuhkan identitas al-Jâwî sebagai bagian yang tak terpisahkan dari otoritas keilmuan Syekh Nawawi.

Identitas tersebut dengan demikian tidak lagi sekadar klaim personal, melainkan telah menjadi cap kolektif yang diakui pasar kitab dan tradisi percetakan. Dengan cara ini, nama al-Jâwî berubah menjadi semacam merek intelektual-spiritual sekaligus identitas kolektif: sebuah tanda yang menegaskan bahwa karya-karya Syekh Nawawi bukan hanya milik dunia Islam secara umum, melainkan juga mewakili suara dari kepulauan jauh yang disebut Nusantara. Dalam konteks itulah Syekh Nawawi menanam(kan) benih nasionalisme.

Dalam pada itu, penafsiran Syekh Nawawi tentang ayat ulî al-amr dalam Marâh Labîd memperlihatkan bahwa ia tidak pernah menutup mata terhadap dimensi sosial-politik Al-Qur’an. Baginya, ulî al-amr bukan sekadar simbol kepatuhan kepada penguasa, melainkan amanah besar yang hanya sah dijalankan jika berlandaskan keadilan, kepedulian kepada rakyat, dan ketaatan pada syariat. Ia menegaskan bahwa penguasa yang zalim atau menyalahgunakan wewenang sejatinya tidak memenuhi kriteria ulî al-amr. Tafsir ini, sebagaimana ditunjukkan oleh kajian terbaru (Khuluqi, 2020), menghadirkan kritik implisit terhadap penguasa yang mengabaikan amanah dan menindas rakyat.

Dalam Marâh Labîd, Syekh Nawawi (1998a: 204) menulis:

والمراد بأولى الأمرجميع العلماء من أهل العقد والحل وأمراء الحق وولاة العدل. وأما أمراء الجور فبمعزل من استحقاق وجوب الطاعة لهم …. قال بعضهم: طاعة الله ورسوله واجبة قطعا، وطاعة أهل الاجماع واجبة قطعا، وأما طاعة الأمراء والسلاطين فالأنثة أنها تكون محرمة لأنهم لا يأمرون إلا بالظلم، وقد تكون واجبة بحسب الظن الضعيف.

(Yang dimaksud dengan ulî al-amr adalah semua ulama dari kalangan ahl al-‘aqd wa al-hall (mereka yang punya otoritas untuk mengikat dan melepaskan perkara), para pemimpin kebenaran, dan para penguasa yang adil. Adapun penguasa zalim, maka mereka sama sekali tidak berhak mendapatkan kewajiban (di)taat(i) .… Sebagian ulama mengatakan: taat kepada Allah dan Rasul wajib secara pasti, taat kepada ijma umat juga wajib secara pasti. Adapun taat kepada para penguasa dan sultan, pada dasarnya hukumnya haram, karena mereka tidak memerintahkan kecuali kezaliman, meski terkadang bisa menjadi wajib menurut dugaan yang sangat lemah).

Tafsir ini memperlihatkan bahwa Syekh Nawawi tidak mengakui otoritas politik yang dibangun di atas kezaliman, dan karenanya secara implisit mendeligitimasi pemerintahan kolonial yang menindas. Ia juga menempatkan ulama sebagai bagian dari ulī al-amr, yakni otoritas moral-politik umat, sehingga membayangkan komunitas kepemimpinan yang lebih luas daripada sekadar penguasa negara. Inilah fondasi politik-moral yang dapat dibaca sebagai embrio nasionalisme Syekh Nawawi: kesadaran kolektif umat untuk hanya tunduk pada kekuasaan yang adil, dan menolak kekuasaan zalim, termasuk kolonialisme.

Dari sinilah terlihat bahwa Syekh Nawawi bukan hanya ulama kitab dalam pengertian kering, tetapi juga penanam gagasan politik-moral. Kritiknya terhadap pemimpin yang menyimpang dapat dibaca sebagai cermin bagi rakyat yang hidup di bawah kolonialisme: penguasa yang menindas tidak layak ditaati. Dengan cara ini, tafsir ulī al-amr menyemai benih kesadaran kolektif bahwa umat berhak menuntut keadilan dari siapa pun yang memerintah. Ia menanamkan nasionalisme moral, yakni keyakinan bahwa identitas umat dan tanah air hanya bisa tegak bila pemimpin memegang teguh prinsip amanah. Di tangan murid-muridnya, ajaran ini berkembang menjadi energi perlawanan yang nyata dalam sejarah, menjadi panggilan moral kolektif suatu imagined commonities di hadapan kolonialisme —dari Pemberontakan Petani Banten 1888 sampai Resolusi Jihad Surabaya 1945.

Kita perlu menempatkan Syekh Nawawi dalam konteks teori nasionalisme modern yang tumbuh di Barat, sebab gagasan dan sensibilitas zamannya tidak berdiri dalam ruang hampa. Syekh Nawawi menanam benih nasionalismenya pada abad ke-19, ketika dunia sedang bergerak ke arah baru yang ditandai oleh lahirnya kesadaran kebangsaan dan munculnya kehendak untuk membentuk negara-bangsa.

Hans Kohn (1955: 11) menyatakan bahwa sejak akhir abad ke-18, nasionalisme dalam pengertian modern mulai dipahami sebagai perasaan kolektif yang diakui secara umum, dan sejak itu “nasionalisme makin lama makin kuat peranannya dalam membentuk semua segi kehidupan.” Semangat nasionalisme kemudian meluas dari Eropa ke seluruh dunia.

Dengan demikian, ketika Syekh Nawawi berkarya dan membentuk jejaring intelektualnya, ia hidup dalam arus global yang sedang mengalami transformasi mendasar dalam cara manusia membayangkan komunitasnya, menegosiasikan kedaulatan, dan mendefinisikan identitas bersama. Abad ke-19 adalah masa ketika gagasan nasionalisme tidak hanya tumbuh di Eropa, tetapi mulai mempengaruhi koloni-koloni Asia dan Afrika, termasuk Hindia Belanda. Dalam lanskap inilah benih-benih nasionalisme keagamaan yang ditanam Syekh Nawawi memperoleh relevansi historisnya.

Kita perlu menempatkan Syekh Nawawi dalam kerangka nasionalisme Benedict Anderson, sarjana yang memberikan landasan sangat kokoh tentang teori nasionalisme. Dalam karyanya Imagined Communities (1983), Anderson berpendapat bahwa bangsa (nation) adalah konstruksi sosial yang tidak alami, melainkan “komunitas terbayang” (imagined community). Disebut terbayang karena anggotanya tidak saling mengenal secara langsung, tetapi dapat merasa sebagai satu kesatuan komunitas. Yang membuat ikatan itu mungkin adalah pengalaman bersama yang dibentuk oleh media modern, terutama cetak-mencetak, yang oleh Anderson disebut dengan kapitalisme-cetak (print capitalism). Berbagai publikasi melalui kapitalisme cetak itu menyatukan bahasa, wacana, dan imajinasi politik.

Bagi Anderson, media cetak menciptakan ruang pengalaman simultan. Orang yang membaca koran di Jawa dan orang yang membaca koran di Sulawesi, meskipun tak pernah bertemu, merasa sedang hidup dalam waktu yang sama, ruang yang sama, dan realitas yang serupa, dalam keserempakan ruang dan waktu. Inilah yang disebutnya sebagai homogeneous, empty time —konsep waktu linear modern yang memungkinkan lahirnya kesadaran kebangsaan. Bahasa-bahasa vernakular yang dicetak massal menggantikan dominasi bahasa Latin atau Jawa Kuno, sehingga rakyat bisa membayangkan diri sebagai bagian dari satu komunitas luas.

Tesis Anderson menjadi rujukan penting karena menjelaskan nasionalisme sebagai fenomena kultural yang lahir dari media, bukan dari “takdir” etnis atau agama. Namun, kerangka ini tetap berakar pada pengalaman modernitas Eropa. Ia luput melihat jalur lain terbentuknya kesadaran kolektif, misalnya melalui jaringan ulama, pesantren, dan teks keagamaan yang menyeberang lewat manuskrip sebelum era kapitalisme cetak massal.

Di titik inilah pemikiran Syekh Nawawi al-Bantani, dengan identitas al-Jâwî yang ia tegaskan dalam kitab-kitabnya, bisa dibaca sebagai embrio kesadaran kebangsaan yang berbeda dari jalur yang dibayangkan Anderson. Dirumuskan dengan cara lain, teori Anderson mengenai terbentuknya nasionalisme, meski kuat, tetap berakar pada pengalaman Eropa. Dan Nusantara punya jalur lain dalam pembentukan nasionalisme mereka, yakni jalur kitab kuning, tarekat, dan pelataran pesantren.

Dengan demikian, tradisi intelektual pesantren menghadirkan jalur lain dari yang dibayangkan Benedict Anderson. Bagi Anderson, nasionalisme lahir dari koran, bahasa vernakular, dan kapitalisme cetak. Namun bagi kalangan pesantren, kesadaran kolektif justru tumbuh dari kitab kuning —baik kitab yang disalin dari tangan ke tangan maupun diterbitkan dalam kapitalisme cetak— dan terutama dari sanad yang merentang antar-generasi, serta dari pengajaran lisan di surau-surau.

Identitas al-Jâwî yang ditegaskan Syekh Nawawi dalam kitab-kitabnya menjadikan komunitas murid dan pembaca sebagai sebuah “komunitas imajiner” versi pesantren: mereka tidak saling mengenal secara langsung, tetapi merasa terhubung dalam satu nasab keilmuan dan identitas kultural yang melampaui batas daerah. Di sini, embrio nasionalisme tidak lahir dari pasar cetak modern, melainkan dari spiritualitas teks klasik, dari jaringan ulama, dan dari ikrar halus seorang ulama Banten di tanah suci.

Dalam konteks inilah Syekh Nawawi menghadirkan jalur berbeda, yang memperluas sekaligus mengoreksi tesis Anderson. Jika Anderson menekankan peran koran dan kapitalisme cetak dalam membentuk komunitas imajiner, maka Syekh Nawawi memperlihatkan bagaimana komunitas serupa dapat terbentuk melalui kitab-kitab religius yang ditulis tangan, disalin, dan diajarkan lintas pesantren. Santri-santri di Tanara, Caringin, Bangkalan, dan seluruh Jawa, hingga Sulawesi membaca atau mendengarkan teks yang sama dari seorang guru, menyebut penulisnya sebagai al-Jâwî, dan merasa terhubung dalam ikatan ilmu serta identitas kolektif.

Dengan kata lain, nasionalisme di jalur pesantren bukan lahir dari ruang baca modern, melainkan dari halaqah tradisional; bukan dari simultanitas koran pagi, melainkan dari kesinambungan sanad yang menyambungkan murid dan guru lintas generasi. Dari ruang sunyi itulah imajinasi kebangsaan disemai, dengan kitab kuning sebagai media, dan cinta tanah air sebagai ruh yang menyala.

Kitab-kitab Syekh Nawawi mula-mula beredar melalui manuskrip dalam tradisi salin-menyalin tulis tangan. Santri membawa pulang catatan pelajaran dari Makkah, menyalinnya kembali di pesantren, lalu menyebarkannya ke murid-murid lain. Murid-murid pun menyalinnya lagi dan lagi. Dengan cara inilah Nashâih al-‘Ibâd atau Syarh Kâsyifah al-Sajâ karya Syekh Nawawi mula-mula dikenal dan beredar di berbagai pesantren jauh sebelum dicetak.

Namun pada dekade 1880-an, karya-karya Syekh Nawawi mulai memasuki percetakan modern di Kairo dan Bombay —misalnya Marâh Labîd yang pertama kali dicetak di Mesir, 1887. Sejak itu, kitab-kitabnya menempuh dua jalur sekaligus: tetap hidup dalam tradisi manuskrip pesantren, namun juga beredar melalui kapitalisme cetak yang membuatnya melintasi batas-batas geografi dengan lebih cepat.

Posisi ganda inilah yang menarik. Di satu sisi, Syekh Nawawi mewarisi cara lama: komunitas imajiner yang terbentuk dari sanad dan manuskrip. Di sisi lain, ia juga memasuki orbit modern: cetakan yang memperluas jangkauan pembacaannya. Karena itu, Syekh Nawawi dapat disebut sebagai jembatan: rahim nasionalisme yang lahir dari manuskrip sunyi di ruang-ruang pesantren, sekaligus aktor awal yang memanfaatkan kapitalisme cetak dalam penyebaran ilmu ke seluruh Nusantara.

Meskipun Syekh Nawawi dapat disebut sebagai aktor awal dalam orbit kapitalisme cetak —dengan Marâh Labîd yang sudah terbit di Kairo pada 1887 dan sejumlah karyanya beredar di Singapura, Penang, hingga Batavia— namun ia tetap terlewat dari lensa Anderson. Hal ini karena Anderson membatasi “kapitalisme cetak” pada koran dan novel berbahasa vernakular, sementara Syekh Nawawi menulis dalam bahasa Arab kitabiyah dan menyebarkannya melalui jaringan pesantren. Padahal, kitab-kitab itulah yang membentuk komunitas imajiner santri di seluruh Nusantara, dari Tanara hingga Sulawesi. Dengan demikian, Syekh Nawawi justru memperlihatkan sisi lain dari kapitalisme cetak yang luput dari kamera Anderson: bahwa embrio nasionalisme di Nusantara tidak hanya lahir dari media sekuler-modern, melainkan juga dari teks-teks religius yang mengikat umat dalam bahasa iman dan tradisi ilmu.

Demikianlah, di tengah sunyi lorong Makkah, Syekh Nawawi mengajar bukan hanya ilmu, tapi juga cinta tanah air yang tak bersuara lantang, namun mengakar sangat dalam. Ia tidak menyebut “Indonesia” —karena negeri itu belum lahir secara politis—, tapi ia menyebut tanah asalnya, Banten, dengan rasa rindu yang tak pernah padam. Ia menulis dengan nisbah “al-Bantani”, bukan sekadar penanda geografis, tapi sebagai ikrar ruhani: bahwa ilmu yang ia ajarkan adalah untuk membebaskan tanah kelahirannya dari kebodohan dan ketundukan. Semua itu menyebar ke bumi Nusantara melalui manuskrip dan kapitalisme cetak. Dengan demikian, Syekh Nawawi bukanlah pengecualian dari teori Anderson, melainkan bukti adanya jalur alternatif pembentukan nasionalisme yang justru lebih relevan untuk memahami sejarah Indonesia.

Dalam konteks inilah Syekh Nawawi menghadirkan jalur berbeda, yang memperluas sekaligus mengoreksi tesis Anderson. Jika Anderson menekankan peran koran dan kapitalisme cetak dalam membentuk komunitas imajiner, maka Syekh Nawawi memperlihatkan bagaimana komunitas serupa dapat terbentuk melalui kitab-kitab religius yang ditulis tangan, disalin, dan diajarkan lintas pesantren. Kalau Anderson mengatakan bahwa bangsa adalah komunitas terbayang yang lahir berkat media cetak seperti koran, Syekh Nawawi menunjukkan jalur lain: komunitas terbayang itu bisa lahir dari kitab kuning dan sanad pesantren.

Pendekatan ini semakin kokoh jika kita menempatkannya dalam kerangka Steven Grosby (2011), yang memandang nasionalisme sebagai hubungan sosial primordial yang telah ada sejak zaman kuno, berakar pada batas teritorial tertentu —ikatan sakral dengan tanah air— dan agama sebagai penguat identitas kolektif. Bagi Grosby, nasion bukan penemuan abad ke-19, melainkan dorongan primordial manusia untuk membentuk komunitas yang terikat pada suatu wilayah, seperti Kerajaan Israel kuno yang terikat pada perjanjian ilahi, hukum bersama, dan pembedaan “kami” dari “mereka”.

Sebagai pemikir primordialis nasionalisme, Steven Grosby memandang agama sebagai elemen primordial yang membentuk nasionalisme melalui ikatan sosial dasar manusia, di mana nasion bukanlah ciptaan modern semata, melainkan dorongan transendental untuk membentuk komunitas yang terikat pada wilayah. Agama, termasuk Yahudi, Kristen, dan Islam, menyakralkan wilayah —wilayah sebagai “tanah air” (homeland) dengan makna spiritual mendalam —sehingga menciptakan rasa-memiliki-kolektif yang melampaui waktu.

Secara spesifik untuk Islam, Grosby (2011: 126-127) mengutip Ibnu Khaldun (1332—1406), yang dalam Muqaddimah-nya memberikan penjelasan bagaimana solidaritas kohesif kelompok (‘ashabiyyah) membentuk kesadaran kolektif umat Islam. Konsep ‘ashabiyyah, kata Grosby, “memperkuat kesadaran diri kolektif kekerabatan melampaui referensi literalnya terhadap keluarga, meliputi kemelekatan yang ditemukan pada tetangga, sekutu, dan negara (dinasti).” Dalam konteks ini, ‘ashabiyyah tidak hanya sebagai ikatan darah atau suku, melainkan sebagai kekuatan primordial yang menyatukan umat melawan ancaman eksternal, seperti kolonialisme, dengan menjadikan wilayah sebagai homeland sakral yang harus dipertahankan. Hal ini selaras dengan bagaimana Syekh Nawawi, melalui nisbah al-Jâwî-nya, membangun solidaritas kolektif Nusantara yang melampaui batas lokal, menyemai benih perlawanan yang mengakar dalam syari’ah dan sanad keilmuan.

Lebih jauh, Grosby menyoroti bagaimana konsep ummah dalam Islam disatukan oleh narasi hijrah dan jihad, yang mengubah wilayah geografis menjadi ruang sakral yang harus dipertahankan, mirip dengan Tanah Kanaan dalam tradisi Yahudi atau tanah suci Kristen. Hukum agama (seperti syari’ah) berfungsi sebagai kerangka moral bersama yang mengatur kehidupan kolektif, memberikan legitimasi pada kekuasaan adil sekaligus dasar penolakan terhadap yang zalim, sehingga memperkuat kohesi nasional melalui divisiveness —pembedaan “kami” (umat terikat iman) dari “mereka” (orang luar atau musuh). Ini bukan sekadar konflik, tapi fondasi solidaritas yang berevolusi secara historis, di mana agama menjadi perekat identitas yang emosional dan resisten terhadap ancaman eksternal seperti kolonialisme.

Grosby menganalogikan pembentukan kesadaran kolektif umat Muslim dengan Yahudi dan Kristen: syariat sebagai hukum ilahi yang mirip Torah atau kanon gereja, menciptakan tatanan politik-moral yang mengikat umat dalam satu komunitas, di mana ketaatan pada syari’ah menjadi ikrar loyalitas terhadap wilayah dan identitas kolektif. Pembedaan “kami” versus “mereka” tidak hanya eksternal (misalnya, umat Muslim versus non-Muslim), tapi juga internal —seperti perbedaan mazhab atau etnis dalam ummah— yang justru memperkaya kohesi keseluruhan, seperti dalam sejarah negara-negara Islam pasca-kolonial di mana Islam membedakan diri dari penjajah Barat sambil menyatukan sub-kelompok internal. Grosby menekankan bahwa nasionalisme Islam lahir dari tradisi ini, di mana agama menyediakan “mata rantai” sejarah (seperti sanad) yang mewariskan semangat perlawanan, menjadikannya bentuk otentik kesadaran kebangsaan yang mengakar pada ikatan akan suatu daerah, hukum, dan pembedaan identitas —bukan sekadar ideologi politik, tapi esensi kemanusiaan yang abadi.

Dengan kerangka Steven Grosby yang melihat nasionalisme sebagai fenomena primordial yang dibentuk oleh agama, Syekh Nawawi al-Bantani muncul sebagai arsitek kunci dalam pembentukan kesadaran diri kolektif kebangsaan di Nusantara.

Pertama, melalui ikatan dengan kewilayahan yang disakralkan, Syekh Nawawi secara konsisten mengidentifikasi dirinya sebagai “al-Tanârî, al-Bantanî, al-Jâwî” dalam setiap karyanya. Penisbahan ini bukan sekadar penanda geografis, melainkan deklarasi spiritual dan emosional bahwa Nusantara —khususnya Banten— adalah “tanah air” (homeland) yang memiliki makna transenden, yang harus dilindungi dan dipertahankan. Meskipun ia berada di Makkah, tinta Syekh Nawawi menjadi “jembatan spiritual” yang menghubungkan umat Muslim di Nusantara dengan pusat keilmuan Islam, sekaligus menyakralkan Banten sebagai titik tolak kesadaran kolektif. Ini selaras dengan pandangan Grosby bahwa agama memberikan ikatan sakral pada wilayah, mengubahnya dari sekadar lahan geografis menjadi sumber martabat dan identitas yang diperjuangkan. Tafsir Syekh Nawawi yang melarang kepatuhan kepada penguasa zalim (dalam konteks kolonial Belanda) adalah manifestasi dari penolakan terhadap intervensi asing yang mengotori kesucian tanah air ini, memposisikan Islam sebagai pelindung dan pembebas tanah Nusantara.

Kedua, Syekh Nawawi membentuk nasionalisme melalui hukum bersama (syariat) dan pembedaan “kami” versus “mereka”, yang selaras dengan divisiveness primordial ala Grosby. Kitab-kitab Syekh Nawawi, seperti Marâh Labîd dengan tafsir ulî al-amr-nya, tidak hanya mengajarkan ritual, tetapi juga prinsip keadilan dan moralitas Islami yang menjadi fondasi tatanan sosial-politik. Syari’ah yang diajarkan Syekh Nawawi menegaskan bahwa kepatuhan hanya sah jika berlandaskan keadilan, secara implisit menolak legitimasi kekuasaan kolonial Belanda yang menindas. Ini menciptakan identitas kolektif “kami” (umat Muslim Nusantara yang berlandaskan syariat) yang secara tegas membedakan diri dari “mereka” (penguasa kolonial yang zalim dan non-Muslim).

Jaringan sanad dan pesantren yang dibangunnya menjadi “mata rantai” yang mentransmisikan kesadaran ini, mengikat para santri dan ulama lintas generasi dalam sebuah “hubungan sosial” yang bersifat primordial —seperti didefinisikan Grosby— yang mendorong perlawanan. Dengan demikian, Syekh Nawawi tidak hanya mengajar agama, tetapi juga menyemai benih nasionalisme moral yang berbasis syari’ah, membentuk komunitas “al-Jâwî” yang secara internal terikat oleh ajaran Islam dan secara eksternal bersatu melawan ancaman kolonial.

Dalam kerangka Steven Grosby, nasion yang ditanam Syekh Nawawi al-Bantani melalui identitas al-Jâwî dan jaringan sanad-nya adalah fondasi primordial yang kuat —sebuah “hubungan sosial” berbasis territoriality sakral (Banten-Nusantara sebagai tanah air yang disakralkan iman), hukum syari’ah bersama (seperti tafsir ulî al-amr yang mendeligitimasi penguasa zalim), dan pembedaan “kami” (umat Muslim Nusantara) dari “mereka” (penjajah kolonial). Ini bukan nasionalisme sebagai ideologi politik modern yang menuntut negara-bangsa, melainkan nasion yang inheren dan stabil, mirip dengan komunitas kuno yang Grosby gambarkan sebagai dorongan transendental manusia untuk membentuk kelompok kolektif dengan ikatan historis-religius. Syekh Nawawi menyemai benih ini melalui kitab-kitabnya yang beredar via manuskrip dan pesantren, menciptakan kesadaran diri kolektif yang mengakar dalam tradisi Islam —sebuah “rahim nasionalisme” yang tenang dan mengendap, seperti bara api yang tersimpan dalam tungku, siap berkobar ketika konteks historis menuntut.

Dengan kata lain, nasion yang ditanam Syekh Nawawi menjadi nasionalisme di tangan murid-muridnya yang bergulat langsung dengan kolonialisme, paralel dengan metafor bara Syekh Nawawi yang menjadi api yang berkobar di tangan mereka. Murid-murid seperti Syekh Mohammad Arsyad Thawil (terlibat Pemberontakan Banten 1888 dan diasingkan ke Manado), Syekh Asnawi Caringin (yang dipenjara atas perlawanan 1926), Syaikhona Khalil Bangkalan (yang ditangkap Belanda karena aksi antikolonial di Madura), dan Hadratussyekh Hasyim Asy’ari (yang menggelorakan Resolusi Jihad 1945 melalui Nahdlatul Ulama) mengaktualisasikan nasion primordial Syekh Nawawi menjadi gerakan nasionalis aktif —ideologi perjuangan yang menuntut kedaulatan dan pembebasan wilayah.

Hal itu selaras dengan dikotomi Grosby: nasion Syekh Nawawi sebagai struktur dasar yang stabil (primordial, berbasis agama dan tradisi), bertransformasi menjadi nasionalisme sebagai “aksi divisiveness” yang melawan ancaman eksternal, di mana syari’ah menjadi senjata moral untuk membela homeland. Bara tenang Syekh Nawawi, yang lahir dari ruang sunyi Makkah, berkobar menjadi api revolusioner di pesantren Nusantara, membuktikan bahwa nasionalisme Islam bukan lahir dari kapitalisme cetak ala Anderson, melainkan dari jalur kitab kuning dan sanad yang mengikat umat lintas generasi.

Dengan demikian, Syekh Nawawi bukan sekadar aktor kapitalisme cetak awal, tapi arsitek nasionalisme perennial seperti yang digambarkan Grosby: ruh yang mengakar di tanah Banten, menyebar melalui jaringan spiritual, dan membentuk identitas kolektif yang melampaui waktu. Angin Tanara bukan hanya membawa rindu, tapi juga benih kebangsaan yang sakral, di mana ilmu menjadi senjata teritorial melawan kezaliman.

Rasa kebangsaan itu, nasionalisme itu, tidak lahir dari bendera, juga bukan hanya lahir dari manuskrip dan kapitalisme cetak, tapi juga dari sanad, mata rantai transmisi intelektual dan spiritual. Murid-murid Syekh Nawawi menjadi penjaga ruh itu di tanah masing-masing. Mereka membangun pesantren sebagai benteng jiwa, menyebarkan ajaran Syekh Nawawi sebagai cahaya yang menolak penjajahan. Mereka tidak menyebut “patriotisme,” tapi mereka hidup sebagai patriot ruhani: membela tanah air dengan ilmu, dengan doa sebagai modus transmisi wacana, dan dengan keberanian yang tidak mencari panggung. Nasionalisme semacam inilah yang oleh Sartono Kartodirdjo (1984: 221) secara paradoksal disebut “nasionalisme Islam”.

Dan justru pada sanad itulah terletak segi penting lain dari terbentuknya kesadaran nasionalisme. Sanad pertama-tama memang menjaga hubungan batin guru-murid —sebuah ikatan yang bukan sekadar transfer ilmu, melainkan pertemuan jiwa dalam seluruh dimensi intelektual, moral, emosional, dan spiritual sekaligus. Ia adalah nafas yang diwariskan, ruh yang dititipkan, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Namun lebih dari itu, ia juga merawat hubungan emosional antarsesama santri yang berbagi mata air ilmu yang sama, yang terhubung dalam satu silsilah keilmuan yang suci. Seorang guru adalah ikatan batin di antara sesama murid-muridnya —dia menjadi simpul yang mengikat hati-hati yang dahulu dan kelak terpencar, menyatukan mereka dalam satu keluarga besar keilmuan dan kemanusiaan. Dengan cara itu mereka adalah komunitas imajiner dengan satu identitas kolektif.

Dengan demikian, spirit nasionalisme yang tumbuh dari rahim pesantren ini mengandung garis sinambung sekaligus garis jangkar; sebuah benang tak terputus yang menghubungkan masa lalu dan masa depan, sekaligus titik tetap yang mengokohkan identitas bersama. Ia adalah garis vertikal sekaligus garis horisontal —sebuah salib sumbu imajiner tempat bergantungnya seluruh bangunan kesadaran kebangsaan, di mana kecintaan pada ilmu dan kecintaan pada tanah air bertaut menjadi satu, tak terpisahkan. Syekh Nawawi adalah simpul, yang kepadanya dunia batin seluruh muridnya terikat secara vertikal. Sementara itu, murid-muridnya yang tersebar di penjuru Nusantara menjadi tali-temali sanad horisontal yang saling terhubung satu sama lain. Mereka berjejaring secara imajiner bahkan historis, dengan semangat intelektual-spiritual yang sama, dari guru yang sama. Dalam arti itu, terbentuknya kesadaran nasionalisme di serambi pesantren menjadi semakin kuat karena diikat di dalam dan oleh imajinasi sanad. Genealogi intelektual-spiritual adalah ruang imajinasi identitas kolektif yang menguatkan patriotisme dan nasionalisme yang diwariskan seorang guru.

Syekh Nawawi adalah penanam yang sabar. Ia tahu bahwa pohon kebangsaan tidak tumbuh dalam semalam. Tapi ia menanam dengan cinta, menyiram dengan ilmu, dan membiarkan ruh itu tumbuh dalam jiwa umat. Ketika fajar nasionalisme menyingsing di awal abad ke-20, tanah itu sudah siap —karena benihnya telah ditanam oleh seorang ulama yang menulis dalam sunyi, tapi mengguncang dalam jiwa. Dengan demikian, Syekh Nawawi menyiapkan perahu dan layar: perahu berupa fondasi keilmuan yang kukuh, layar berupa semangat spiritual yang siap menangkap angin zaman. Ia sendiri mungkin tidak sempat menyaksikan perahu itu berlayar, tetapi arah dan jalannya telah ia tentukan. Dari tanamannya tumbuh hutan nilai, dan dari perahunya berangkat generasi yang mengarungi gelombang sejarah.

Dengan demikian, melalui kanal-kanal yang telah diuraikan —konstruksi identitas al-Jâwî, tafsir politik-moral seperti pada ulî al-amr, dan jaringan sanad yang menghidupkan ajarannya— menjadi jelaslah mekanisme di balik pernyataan Nina H. Lubis tentang posisi Syekh Nawawi. Nina H. Lubis (2003: 99) mengatakan, “Syekh Nawawi inilah yang memompakan semangat untuk berjuang melawan kolonial.” Nina Lubis tak menjelaskan apa yang memompakan semangat melawan kolonial itu. Namun jelas bahwa apa yang oleh Nina Lubis disebut sebagai “pompa” tidak lain adalah seluruh ekosistem intelektual-spiritual yang dibangun Syekh Nawawi dari Makkah. Dengan demikian, esai ini tidak hanya membenarkan pernyataan Nina Lubis, melainkan lebih jauh menjabarkan bagaimana “pompa” itu bekerja: bukan dengan teriakan, melainkan dengan tinta yang menegaskan identitas, keadilan, dan mata rantai spiritual yang tak terputus.

Dalam arti itulah Syekh Nawawi adalah rahim nasionalisme yang melahirkan energi perlawanan dalam bentuk yang paling organik, paling dalam, mengakar, dan berkelanjutan. Semangat itu menjelma menjadi aksi nyata pada diri Syekh Arsyad Thawil yang diasingkan ke Manado, Syekh Asnawi Caringin yang dipenjara Belanda di Batavia, Syaikhona Khalil Bangkalan yang ditawan Belanda di Madura, dan Hadrotussyekh Hasyim Asy’ari yang menggelorakan resolusi jihad di Surabaya.

Multatuli: Perlawanan Sastra dari Luka Sejarah

Setelah kita ziarah kepada Syekh Nawawi di Makkah, mari kita melanjutkan pelayaran kita ke Amsterdam. Di kota yang dibangun dengan kopi dan rempah-rempah Hindia ini, kita dengar kisah Multatuli yang sedih sekaligus marah. Ia datang ke Banten dengan seragam Belanda, dengan surat tugas dan jabatan sebagai asisten residen. Tapi laut Banten tidak menyambutnya sebagai penguasa. Ia disambut sebagai saksi. Angin Rangkas-Betung yang menyentuh wajahnya pada 21 Januari 1856, hari pertamanya di sana, bukan angin kemenangan, melainkan angin yang membawa bisikan luka: suara petani yang diperas, anak-anak yang kelaparan, tanah yang ditanam bukan untuk hidup, tapi untuk laba.

Eduard Douwes Dekker melangkah di Lebak dengan langkah dan dokumen administratif, tapi setiap hari yang ia lalui mengikis keyakinannya pada sistem yang ia wakili. Ia melihat bagaimana kekuasaan tidak melindungi, tapi menindas. Ia mencatat, ia melapor, tapi laporan itu ditolak. Ia pun mulai meragukan arti baju dinas Belanda yang dipakainya. Maka ia menulis. Ia tidak lagi menjadi pegawai, ia menjadi pena. Ia tidak lagi membawa perintah, ia membawa gugatan. Dan dalam tulisannya, kita mendengar gema dari Banten: suara petani, suara tanah, suara luka yang akhirnya menemukan kata.

Ketibaannya di Banten adalah awal dari keterasingan batin: perasaan terasing dari kenyamanan moral, dari identitas kolonial yang mulai retak. Ia tidak diasingkan secara fisik seperti Syekh Yusuf Makassar, tapi ia mengasingkan dirinya dari sistem yang menolak nurani. Ia keluar dari Banten bukan sebagai pejabat, tapi sebagai penulis yang membawa luka Lebak ke jantung Belanda. Dan dalam luka itu, lahirlah karya sastra, Max Havelaar —sebuah badai yang tidak datang dari langit, tapi dari dalam dada seorang Belanda yang tak sanggup lagi diam.

Sejarah kolonial dan kekuasaan bukan hanya tentang penaklukan fisik, tapi juga penghilangan makna. Banyak suara dibungkam, banyak jiwa diasingkan. Tapi sastra hadir sebagai ruang sunyi yang menyimpan jeritan. Dari Max Havelaar karya Multatuli hingga Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer, kita melihat bagaimana kata-kata menjadi saksi luka yang tidak tercatat dalam arsip resmi. Dari puisi “Diponegoro” karya Chairil Anwar sampai “Kembalikan Indonesia Padaku” karya Taufiq Ismail, kita melihat bagaimana karya sastra menyuarakan realitas, memperdengarkan luka, yang tak tertulis di buku-buku sejarah.

Bertahun-tahun menahan luka Banten di dadanya, Eduard Douwes Dekker mengasingkan diri ke sebuah losmen sunyi yang disewanya di Belgia. Musim dingin tahun 1859 tak sanggup mendinginkan panas luka yang membara di dalam dirinya —luka yang bukan sekadar pribadi, tetapi kolonial, sistemik, dan menyakitkan. Ia menyaksikan bagaimana rakyat Lebak diperas oleh pejabat lokal, bagaimana keadilan dikalahkan oleh birokrasi, dan bagaimana suara nurani tak mendapat tempat dalam sistem yang ia layani. Di tengah kesendirian dan kegelisahan itu, luka pun tumpah menjadi kata-kata, menjadi roman yang mengguncang Eropa: Max Havelaar.

Di sana, ia menyamar sebagai Multatuli —sebuah nama yang bukan sekadar samaran, tetapi pengakuan. Barangkali, dengan nama itu, ia ingin menebus dosa sistem yang pernah ia wakili; barangkali, ia ingin menjadi suara bagi mereka yang tak pernah diberi suara. Dan barangkali, dalam penyamaran itu, ia berharap bisa menjadi manusia yang lebih jujur terhadap luka sejarah yang tak bisa ia sembuhkan, tetapi bisa ia saksikan, bisa ia sesalkan.

Multatuli, dalam bahasa Latin, konon berarti “aku telah banyak menanggung (derita)”, sebuah ungkapan yang pada dirinya menyimpan luka pribadi, tetapi sekaligus memantulkan jeritan sejarah kolektif. Nama itu bukan sekadar tanda tangan seorang penulis, melainkan pernyataan moral: bahwa penderitaan tak boleh dibungkam, bahwa siapa pun yang melihat ketidakadilan mesti berani menanggung risikonya. Di balik dua kata itu —multum dan tuli— ada beban eksistensial: manusia yang merasa dipaksa memikul lebih dari bagiannya, namun justru di situ ia menemukan makna, bahwa penderitaan bisa dijadikan kesaksian, dan kesaksian bisa menyalakan keberanian bagi orang lain. Nama itu sendiri adalah pernyataan eksistensial sekaligus protes moral terhadap ketidakadilan kolonial.

Bahkan, lebih dari sekadar pengakuan pribadi, Multatuli adalah ikon moral, sebuah simbol dari nurani yang berani menggugat sistem yang menindas. Nama itu bukan hanya menyimpan luka, tetapi juga menyuarakan keberanian untuk menanggungnya secara terbuka. Ia bukan sekadar tokoh sastra, tetapi menjadi wajah dari Barat yang mulai belajar merasa bersalah, yang mencoba menebus dosa kolonialisme dengan kata-kata yang mengguncang. Barat yang mulai menjalani pertobatan.

Dalam dunia yang terus bergulat dengan warisan kolonial, Multatuli berdiri sebagai sosok yang tidak sempurna, tetapi jujur dalam penderitaannya —dan barangkali, justru karena itulah ia selalu relevan. Kita dengar kata-katanya yang pedih (Multatuli, 1991: 64): “Bahaya kelaparan?… Di pulau Jawa yang subur dan kaya itu, bahaya kelaparan? Ya, saudara pembaca. Beberapa tahun yang lalu ada distrik-distrik yang seluruh penduduknya mati kelaparan, … ibu-ibu menjual anaknya untuk makan, … ibu-ibu memakan anaknya sendiri….”

Ketika Max Havelaar terbit di Belanda pada tahun 1860, ia bukan hanya mengguncang dunia sastra, tetapi juga meretakkan tembok kekuasaan kolonial yang selama ini tampak kokoh. Namun untuk memahami seberapa jauh luka itu mengguncang Belanda, kita perlu melihat bagaimana para pembaca pertama menanggapinya. Subagio Sastrowardoyo (1983: 27–71) melakukan analisis serius terhadap roman ini, dan merekam kontroversi pembaca Belanda dalam merespons Max Havelaar. Mula-mula, pembaca Belanda menerima karya itu dengan sinisme dan pujian, baik Max Havelaar sebagai karya sastra maupun Multatuli (Eduard Douwes Dekker) sebagai penulisnya. Sebagian pembaca menuduh Multatuli bersikap berlebihan, penuh dendam pribadi terhadap birokrasi kolonial, bahkan tidak mampu menjaga objektivitas moralnya. Namun sebagian lain melihat keberanian Multatuli sebagai lonceng moral yang membangunkan nurani bangsa Belanda dari tidur panjangnya. Dengan demikian, sejak awal Max Havelaar hidup bukan sebagai karya yang tenang dibaca, melainkan sebagai teks yang meledak di ruang publik.

Kapal kolonialisme pun guncang. Paling tidak bagi sebagian orang Belanda sendiri, getarannya datang bukan dari statistik atau laporan administratif yang dingin, melainkan dari sebuah novel yang menyamar sebagai persidangan etik di tengah tata niaga kekuasaan. Max Havelaar tidak hadir sebagai arsip yang menumpuk di meja pejabat, tetapi sebagai suara yang masuk ke ruang tamu borjuis dan menggema di kedai kopi kota pelabuhan. Ia tidak menuduh dengan angka, melainkan dengan rasa; tidak menawarkan bukti administratif, melainkan menempatkan pembaca sebagai juri moral. Kalaupun laporan kolonial bisa dengan mudah ditepis sebagai data yang keliru atau testimoni yang bias, novel ini memaksa pertanyaan yang lebih dalam: apa arti menjadi manusia ketika sistem yang menopang kenyamanan kita dibangun dari penderitaan orang lain? Inilah bedanya dingin dan hangat —laporan administratif bisa diarsipkan, tetapi novel yang berbicara dengan luka tak bisa disenyapkan begitu saja.

Ledakan Max Havelaar bahkan menembus batas politik dan kultural negeri Belanda. Dalam waktu singkat, roman ini menyeberang ke negara-negara Eropa dan Asia. Ia diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa Eropa dan kemudian bahasa-bahasa Asia, dan tentu Hindi Belanda —dan kelak Indonesia. Hal itu menandakan bahwa gema kritik kolonialisme yang disuarakannya bersifat universal. Setiap terjemahan menghadirkan kembali debat yang sama di ruang kultural yang berbeda: apakah Max Havelaar harus dibaca sebagai dokumen moral, sebagai propaganda politik, atau semata sebagai karya sastra? Dengan demikian, Multatuli bukan saja mengguncang fondasi kolonialisme Belanda, tetapi juga memaksa dunia internasional untuk melihat Hindia Belanda bukan sebagai tanah jajahan yang pasif, melainkan sebagai ruang pergulatan etis yang tak bisa terus-menerus dibungkam.

Di Hindia Belanda sendiri, melalui pemberitaan beberapa media, kabar tentang Max Havelaar sudah santer terdengar hanya dua bulan setelah buku itu terbit (1860). Santernya kabar tentang roman itu tampak dari fakta bahwa sepanjang Juli hingga Desember 1860, sedikitnya 26 artikel menyebut Max Havelaar. Saat itu bahkan sudah muncul pembahasan cukup dalam tentang roman ini. Sudah muncul pula dugaan bahwa Multatuli adalah Eduard Douwes Dekker (Permana & Muchtar 2022: 155–156). Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa resepsi terhadap buku tersebut tidak lahir pelan-pelan, melainkan meledak sejak awal. Hingga akhir tahun itu, nama Multatuli sudah mulai menjadi perbincangan publik kolonial, baik dengan nada simpati maupun kecurigaan.

Dalam perkembangan selanjutnya, sejak tahun 1924 mingguan Sin Po memuat terjemahan fragmen kisah Saijah dan Adinda sebagai cerita bersambung —kisah yang kemudian menjadi fragmen paling populer dari Max Havelaar. Sin Po adalah publikasi mingguan dan harian berbahasa Melayu terbesar saat itu, diterbitkan oleh keturunan Tionghoa. Lebih dari itu, fragmen tersebut bahkan juga diterjemahkan ke dalam bahasa Sunda. Edisi lengkap terjemahan Max Havelaar di Indonesia terbit tahun 1972, karya H.B. Jassin (Permana & Muchtar 2022: 157–168). Terjemahan H.B. Jassin beberapa kali mengalami cetak ulang. Hingga tahun 1991, ia mengalami tujuh kali cetak ulang —dan terus dicetak ulang hingga sekarang. Terbit pula beberapa versi terjemahan berbeda. Penerbitan ulang yang berulang itu menunjukkan bahwa minat pembaca tidak pernah benar-benar surut. Ia juga mencerminkan bagaimana Max Havelaar menjelma dari karya asing menjadi bagian dari percakapan intelektual dan sastra Indonesia.

Suara yang lahir dari nama pena Multatuli, ‘aku telah banyak menanggung (derita)’, menjadi gema yang menembus batas, dari ruang baca kaum terpelajar Eropa hingga ladang-ladang yang pernah basah oleh keringat dan air mata rakyat jajahan. Buku itu menjelma bukan sekadar jadi karya sastra, melainkan pengakuan eksistensial: bahwa penderitaan bisa dipikul, dituliskan, lalu diubah menjadi senjata moral. Sejak saat itu, nama Multatuli berdiri sebagai tanda bahwa kata-kata mampu meretakkan dinding kekuasaan, dan bahwa keberanian satu orang untuk bersaksi dapat memberi arti bagi jutaan orang yang suaranya dibungkam.

Dalam sebuah perjamuan pejabat-pejabat pribumi Banten, Max Havelaar —tokoh dalam novel itu— menyampaikan pidato panjang. Menarik dicatat bahwa ia tidak berbicara dengan gaya Eropa yang kering dan rasionalistik, melainkan dengan retorika religius yang akrab di telinga para bangsawan Muslim Jawa. Strategi ini menunjukkan kecerdasan retoriknya: alih-alih menggurui dari posisi kolonial, ia memilih berbicara dalam bahasa iman yang menyentuh nurani kolektif. Dengan cara itu, kritik politiknya berubah menjadi seruan moral yang sukar ditampik. Adalah menarik bahwa pidato Max Havelaar bernuansa keislaman, menunjukkan bahwa Multatuli sadar kepada siapa tokoh fiksionalnya berbicara —(Multatuli 1991: 112–114):

….

Tapi saya lihat bahwa rakyat tuan-tuan miskin dan itulah yang menggembirakan hati nurani saya.

Sebab saya tahu bahwa Allah cinta orang yang miskin, dan bahwa Ia melimpahkan kekayaan kepada orang yang hendak diujiNya, tetapi kepada orang miskin diutusNya orang yang menyampaikan fimanNya, supaya mereka bangkit dalam kemelaratannya.

….

Ya, ya, ya, saya katakan itu kepada tuan, bahwa jiwa tuan dan jiwa saya sedih memikirkannya; dan justru itulah sebabnya kita bersyukur kepada Allah, bahwa Ia memberi kita kekuasaan untuk bekerja di sini.

Multatuli membuka ruang bagi orang-orang Belanda untuk melihat wajah kolonialisme yang selama ini disembunyikan di balik retorika “peradaban” dan “kemajuan”. Ia menulis bukan sebagai aktivis, melainkan sebagai saksi yang tak sanggup lagi diam. Mengisahkan seorang pejabat kolonial yang menyaksikan langsung penderitaan rakyat Lebak, akibat sistem tanam paksa dan penyalahgunaan kekuasaan pejabat lokal, novel itu lebih dari sekadar cerita. Max Havelaar adalah seruan moral, sebuah panggilan bagi bangsa Belanda untuk bertanya: atas nama apa kita menjajah?

Sasaran kritik yang sangat tajam dalam Max Havelaar adalah kebijakan tanam paksa kolonial di Hindia Belanda. Sistem ini, yang pada mulanya dipuji sebagai penyelamat kas keuangan negeri Belanda pasca perang Napoleon, dalam praktiknya menjelma menjadi mesin eksploitasi yang memeras tenaga, waktu, dan bahkan nyawa rakyat jajahan. Multatuli menyaksikan sendiri bagaimana rakyat dipaksa menanam tanaman ekspor seperti kopi dan tebu bukan demi kesejahteraan mereka, melainkan demi kekayaan metropolitan yang jauh di Eropa. Penderitaan itulah yang melukai nuraninya dan mendorongnya menulis bukan sekadar sebagai sastrawan, melainkan sebagai saksi moral.

Melalui Max Havelaar, Multatuli tidak hanya mengkritik, tetapi membangun ulang identitas “kami”. Di sini, “kami” yang baru ini bukan lagi bangsa penjajah Belanda, melainkan komunitas moral orang-orang Belanda yang berintegritas dan memiliki hati nurani, yang berhadapan dengan “mereka” —para penjajah yang korup dan para kolaborator pribumi yang kejam. Dalam kerangka Steven Grosby, ini adalah mekanisme divisiveness yang khas: solidaritas baru dibentuk melalui oposisi moral.

Meskipun tentu bukan satu-satunya faktor, dampak Max Havelaar jelas terasa: kebijakan tanam paksa, yang telah berjalan sejak 1830, akhirnya resmi dihentikan pada tahun 1870, tepat satu dekade setelah roman itu terbit. Di samping itu, ia mendorong lahirnya politik etis, 1901, yakni kebijakan kolonial Belanda sebagai tanggung jawab moral kolonial bagi perbaikan hidup pribumi. Dengan demikian, karya sastra itu membuktikan bahwa kata-kata bisa mengguncang kapal kekuasaan yang tampaknya tak tergoyahkan oleh ombak sebesar apa pun, oleh angin sekencang apa pun.

Dalam konteks itu, Multatuli tentu layak mendapatkan bukan saja apresiasi, melainkan juga glorifikasi. Pengakuan terhadapnya tidak lahir dari pengkultusan emosional, melainkan dari rekam jejak konkret bagaimana sebuah karya sastra mampu menembus ruang budaya sekaligus ruang kebijakan. Bahkan kritik paling sinis terhadap Max Havelaar pun pada akhirnya tak bisa menolak bahwa roman tersebut telah membuka percakapan etis yang sebelumnya ditutup rapat oleh kepentingan kolonial. Ia menunjukkan bahwa kemarahan yang ditulis dengan stilistika yang kuat dapat memiliki legitimasi historis.

Dengan kata lain, Max Havelaar adalah karya sastra yang menggugat dan merobek, menggugat pelayaran kapal kolonialisme dan merobek layarnya yang berkibar-kibar. Ia datang bagaikan badai yang menyingkap betapa rapuh fondasi kejayaan yang selama ini dipuja; bahwa di balik dentang meriam, kilau rempah, aroma kopi, manis tebu, dan laporan-laporan resmi yang penuh kebanggaan, tersembunyi kisah penindasan yang menyesakkan dada. Novel itu menyalakan semacam kompas moral yang menunjuk ke arah lain: bukan ke pelabuhan kejayaan imperium, melainkan ke dermaga keadilan bagi mereka yang tak pernah didengar. Sejak itu, kapal raksasa kolonialisme tak lagi berlayar dengan tenang, sebab kata-kata Multatuli telah mencabik layar kesombongannya dan meninggalkan jejak sobekan yang tak bisa ditambal.

Dalam arti itu, Max Havelaar bukan hanya sebuah novel, melainkan sebuah pertobatan yang ditulis dengan tinta nurani —tinta yang mengalir dari luka, dari rasa bersalah, dari kesadaran yang terlambat namun tulus. Multatuli adalah mata yang bertobat dan nurani yang menulis: ia menatap kembali tanah yang pernah ia tinggalkan, rakyat yang pernah ia wakili, dan sistem yang pernah ia layani. Ia tidak menulis dengan kemenangan, tetapi dengan kegagalan yang diakui. Dalam setiap kalimatnya, ada jejak penyesalan yang ingin ditebus, ada harapan bahwa kata-kata bisa menjadi cahaya bagi mereka yang tertindas. Dan barangkali, dalam pertobatan itu, ia tidak hanya menulis untuk rakyat Lebak, tetapi juga untuk dirinya sendiri —untuk menjadi manusia yang lebih jujur, lebih peka, lebih bertanggung jawab. Max Havelaar adalah roman yang menggugat, tetapi juga risalah yang berdoa; sebuah pengakuan yang tidak meminta maaf, tetapi menawarkan kesadaran. Di sanalah Multatuli menjadi relevan: bukan karena ia sempurna, tetapi karena ia berani menatap luka dan menuliskannya.

Maka tak heran jika di Belanda, tempat asalnya, dan di Rangkasbitung, tempat lukanya bermula, berdiri museum Multatuli, bukan hanya sebagai penghormatan terhadap seorang penulis, tetapi sebagai pengingat bahwa moralitas bisa lahir dari dalam sistem yang korup, dan bahwa rasa bersalah bisa menjadi awal dari kesadaran. Museum itu adalah ruang sunyi yang menyimpan gema, bahwa kata-kata bisa melawan, bahwa roman bisa menjadi risalah, dan bahwa luka sejarah bisa diubah menjadi pelajaran nurani.

Museum Multatuli di Amsterdam (Multatuli Museum, t.th.), yang beralamat di Korsjespoortsteeg 20hs, berdiri tepat di rumah kelahiran Eduard Douwes Dekker—sebuah bangunan tua sederhana yang kini dihidupkan kembali sebagai ruang memori. Di situs resminya, museum ini menyatakan bahwa tujuannya adalah menjaga ingatan agar Multatuli tetap hidup. Koleksinya terdiri dari benda-benda pribadi yang pernah disentuh langsung oleh sang penulis: meja tulis tempat ia menulis kegelisahannya, globe yang menandai dunia yang pernah ia kritik, serta lemari buku yang menyimpan denyut intelektualnya. Tidak ada layar digital mencolok atau instalasi modern; justru kesederhanaannya memaksa pengunjung berdamai dengan kejujuran sejarah. Museum ini tidak berseru lantang tentang kolonialisme —ia hanya menghadirkan sunyi, dan dalam sunyi itulah kita mendengar lebih jelas suara yang dulu ditulisnya: bahwa keberanian moral bisa lahir dari ruang sekecil kamar kerja. Di museum ini, pengunjung Belanda barangkali membaca jejak-jejak Eduard Douwes Dekker sebagai penyesalan sejarah.

Sementara, Museum Multatuli di Rangkasbitung (Museum Multatuli. t.th.b.), terletak di Jl. Alun-alun Timur No. 8, menyambut pengunjung ke dalam ruang di mana sejarah berdesah dalam keheningan. Di antara dinding-dinding bangunan bekas kewedanaan, kita bisa merasakan jejak Multatuli —buku, dokumen, dan monumen interaktif yang dihadirkan bukan untuk sekadar dipandang, melainkan untuk disentuh melalui narasi lokal yang hidup. Tiket murah bagi masyarakat setempat (umum Rp 2.000, pelajar Rp 1.000) mencerminkan bahwa museum ini bukan museum elitis, melainkan ruang bersama untuk menimang kenangan. Melalui ruang–ruang pamer, suara masa lalu Lebak terangkat: tentang perkebunan kopi, relasi kolonial, konflik moral orang-orang kecil yang tak punya panggung. Museum ini tidak membisikkan masa lalu sebagai dongeng kuno; ia mencipta resonansi di dada pengunjung bahwa luka kolonial tak hanya milik zaman silam, melainkan fondasi yang masih merambat hingga kini. Di museum ini, pengunjung pribumi barangkali membaca jejak-jejak Multatuli sebagai tamparan yang belum lunas.

Namun keberanian moral selalu mengandung masalah lain: siapa yang berhak berbicara atas nama siapa?

Di Banten, Max Havelaar bukan sekadar ikon moral, bukan sekadar pengakuan, bukan sekadar pertobatan. Ia adalah luka yang menulis dirinya sendiri. Dalam tanah yang pernah menyaksikan pengkhianatan Sultan Haji dan pengasingan Syekh Yusuf, Multatuli memang hadir sebagai perasaan bersalah sekaligus suara yang menggugat dari dalam kapal kolonialisme. Tapi lebih dari itu, luka Banten kini sedang menuliskan dirinya, menyuarakan perihnya sendiri. Multatuli tak hanya mengisahkan penderitaan petani Banten dan kekejaman tanam paksa kolonial, melainkan juga kekejaman aktor-aktor lokal yang menangguk keuntungan dari penderitaan bangsanya sendiri.

Dan di situlah ironi sekaligus kepedihan itu berdiam: bahwa penindasan tidak hanya datang dari jauh, dari negeri asing yang membawa kapal-kapal besi dan layar-layar yang berkibar dengan bendera tiga warna. Penindasan bisa juga datang dari dekat, dari sesama anak tanah yang seharusnya menjadi pelindung. Luka Banten, yang diguratkan Multatuli, adalah luka berlapis: kolonialisme yang menindas, dan kolaborasi lokal yang menikam dari belakang. Maka, ketika Max Havelaar dibaca kembali di tanah ini, ia bukan hanya kisah tentang Belanda dan kolonialisme, melainkan juga cermin getir tentang betapa kekuasaan, bila tanpa nurani, bisa berbalik menjadi pengkhianatan pada rakyatnya sendiri.

Multatuli masih hidup di tanah Banten, tidak lagi sekadar nama asing dari lembar sejarah, melainkan nafas yang berdenyut di antara ingatan dan luka kolektif. Ia hadir sebagai bisikan yang mengingatkan bahwa ketidakadilan pernah bercokol di sini, dan bisa kembali bila suara rakyat dibungkam. Kini, luka itu tidak lagi sekadar dikenang dalam teks atau museum, melainkan berdenyut dalam ingatan kultural masyarakat. Ia menjadi pengingat bahwa sejarah bukan lembaran masa lalu yang selesai, tetapi serupa goresan yang masih basah di tubuh bangsa. Membaca Multatuli di Banten hari ini berarti membiarkan luka itu kembali bicara —bukan untuk meratapinya, melainkan untuk menjadikannya kesaksian: bahwa keadilan selalu lahir dari keberanian menghadapi kebenaran, betapapun perihnya.

Namun glorifikasi Multatuli juga menyimpan problem epistemik: ia tetap seorang Belanda yang berbicara atas nama rakyat jajahan. Maka, pertanyaan kita: apakah Max Havelaar adalah suara perlawanan, atau hanya “pertobatan kolonial” yang tetap menempatkan Hindia sebagai objek narasi? Apakah Max Havelaar benar-benar menolak kolonialisme, ataukah ingin memperbaikinya untuk melanggengkan kolonialisme itu sendiri?

Syekh Nawawi menanam nasion primordial tanpa menyebut Indonesia, sementara Multatuli mengkritik kolonialisme dari kenyamanan Eropa —dua suara yang bersahutan, meski tak pernah bertemu, namun ironisnya justru membentuk imajinasi reflektif kita hari ini.

Refleksi untuk Hari Ini

Dari Amsterdam, mari kita pulang ke Banten. Di dermaga Banten, kita dengar dua lonceng itu berdentang lagi, bersahutan lagi. Ketika kita menempatkan Syekh Nawawi dan Multatuli dalam satu horison perbandingan, tampaklah betapa berbeda titik pijak keduanya. Syekh Nawawi berbicara dari serambi pesantren, dari tafsir dan fikih, dari ruang literasi keagamaan yang melekat pada denyut spiritual masyarakatnya. Sebaliknya, Multatuli berbicara dari meja birokrasi kolonial, dari kekecewaan seorang ambtenaar yang tersinggung nurani moralnya oleh kesewenang-wenangan sistem. Dua suara ini sama-sama mempersoalkan kolonialisme, tetapi dalam bahasa dan orientasi yang sangat berbeda.

Multatuli lewat Max Havelaar memang menyentak Belanda. Ia menelanjangi penindasan, memperlihatkan wajah perih rakyat Jawa, dan karena itu diidealkan sebagai pahlawan moral. Tetapi, sebagaimana dikatakan Edward Said (1993: 240) dan kajian-kajian poskolonial terhadap Max Havelaar, kritik Multatuli tetap terkungkung dalam horison kolonial: ia tidak menolak kolonialisme itu sendiri, melainkan meminta agar kolonialisme menjadi lebih manusiawi, lebih adil, lebih bermoral. Dengan kata lain, Multatuli mengkritik bukan untuk meruntuhkan kolonialisme, bukan untuk menguburkan penjajahan ke dasar laut Banten, melainkan untuk melanggengkannya melalui perbaikan borok-boroknya.

Syekh Nawawi, sebaliknya, tidak menulis novel, tidak berpidato di Parlemen Belanda, tetapi suaranya lebih tegas dalam garis antagonisme. Ia menolak penguasa kolonial sebagai “pemerintah kolonial”; ia menolak subordinasi agama di bawah struktur yang memeras; ia mengapresiasi perlawanan Aceh dan kebangkitan kesultanan Banten. Semua ini bukan sekadar isyarat moral, melainkan artikulasi kesadaran antikolonial yang berakar dalam iman. Syekh Nawawi berbicara dari posisi resistensi negeri jajahan, bukan koreksi internal kaum penjajah.

Membaca Syekh Nawawi dan Multatuli hari ini bukanlah sekadar menimbang siapa yang lebih keras menentang kolonialisme, melainkan menyadari bahwa horison kolonial sering membutakan kita. Syekh Nawawi mengajarkan bahwa perlawanan bisa hidup dalam doa, tafsir, dan fatwa; Multatuli mengingatkan bahwa bahkan dalam tubuh kolonial ada retakan moral. Tetapi hanya dengan menempatkan keduanya sejajar, kita bisa melihat betapa luas cakrawala antikolonialisme Nusantara —dari meja birokrasi kolonial sampai serambi surau pesantren.

Multatuli menyuarakan kritik tajam pada kebijakan tanam paksa dan kesewenang-wenangan pejabat lokal. Tetapi kritiknya tetap berakar pada kerangka “kolonialisme yang lebih adil”, bukan penghapusan kolonialisme itu sendiri. Ia tidak mengimajinasikan Banten atau Jawa sebagai masyarakat merdeka, melainkan sebagai rakyat yang selayaknya diperintah dengan moralitas Eropa. Biasnya lebih subtil: ia berpihak pada rakyat, tetapi tetap dari menara kolonial yang paternalistik. Dengan kata lain, simpati Multatuli pada korban-korban kekejaman kolonialisme berikut kritiknya terhadap birokrasi kolonial bagaimanapun merupakan semburat kolonial.

Baru dengan menyadari bias kolonial ini, kita bisa mengangkat figur seperti Syekh Nawawi bukan hanya sebagai bayang-bayang yang jauh, melainkan sebagai subjek yang berbicara dengan bahasa antikolonialnya sendiri. Dengan melihat kembali Syekh Nawawi dan Multatuli, kita melihat bias kita sendiri: suara moral dari serambi kolonial terdengar lebih lantang dibanding sikap moral dari teras rumah kita sendiri. Inilah titik reflektif yang paling menusuk. Kita sering mendengar gema Multatuli —dari kursi parlemen Belanda hingga buku-buku sejarah kolonial— sementara suara Syekh Nawawi justru lindap di balik meja belajar pesantren, samar dalam tafsir dan fatwa.

Itu bukan karena Syekh Nawawi kurang jelas atau kurang tajam, melainkan karena telinga historiografi kita lebih sanggup mendengar suara dari ranjang kolonial daripada mendengar suara dari kursi rumah kita sendiri. Suara moral Multatuli terasa mengguncang karena ia bergetar di ruang metropolitan Eropa. Panggilan etisnya terdengar nyaring karena ia diperdengarkan lewat bahasa yang dipahami kekuasaan kolonial, meskipun ia berbicara dari dalam rumah kolonial itu sendiri. Intensinya melanggengkan kolonialisme pun lindap. Sebaliknya, suara Syekh Nawawi bergaung di ruang-ruang kecil yang tidak tercatat arsip kolonial, di serambi-serambi tempat santri menyalin kitab. Ia lebih sunyi, tapi justru karena kesunyiannya itulah ia lolos dari klasifikasi kolonial, menyalakan api kesadaran dalam sekam rakyat banyak.

Dengan membandingkan keduanya —Multatuli dan Syekh Nawawi—, kita sebenarnya sedang bercermin pada bias kita sendiri. Kita terbiasa menjadikan yang kolonial sebagai pusat makna, bahkan untuk menyuarakan antikolonialisme. Kita mengutip Multatuli dengan penuh hormat, tetapi sering luput membaca Syekh Nawawi sebagai sumber gagasan politik yang mandiri. Dan, tepat di titik bias itulah, kita memiliki Museum Multatuli tapi lupa membangun rumah kenangan bagi Syekh Nawawi —sebagaimana kita lupa membangun rumah kenangan bagi Syekh Yusuf Makassar. Ironisnya, itulah bias kolonial yang bercokol di dalam tubuh kita sendiri bahkan sampai hari ini. Kolonialisme ternyata tidak hanya meninggalkan jejak fisik dan politik, melainkan juga membentuk cara kita memilih siapa yang layak dikenang.

Museum Multatuli berdiri megah di Rangkasbitung, dirayakan sebagai monumen kritik kolonial. Tetapi Syekh Nawawi, yang dengan konsisten menolak tunduk pada kolonialisme dan menyalakan kesadaran antikolonial dari serambi pesantren, bahkan tidak kita bayangkan untuk diberi rumah kenangan. Ironi ini menelanjangi bias kolonial yang masih tertanam dalam diri kita: kita lebih cepat merayakan tinta moral dari sungai kolonial ketimbang tinta moral dari laut kita sendiri.

Demikianlah kita menelan pil politik pengakuan kolonial dengan pahit. Yang berbicara dalam bahasa arsip kolonial diberi panggung, sementara yang bersuara dari pelataran surau-surau kampung disisihkan. Inilah warisan kolonial yang paling halus: cara kita mengingat sejarah, cara kita memilih siapa yang layak kita kenang. Jika kita sungguh ingin merdeka, maka Multatuli paling tidak harus diletakkan sejajar dengan Syekh Nawawi —bukan sebagai bayangan, melainkan sebagai dua wajah berbeda dari pergulatan antikolonial.

Barangkali beginilah cara sejarah bekerja: tidak selalu menampar dengan kekerasan, melainkan menetes perlahan seperti racun yang dilarutkan dalam segelas penghormatan. Kita tak merasa sedang menelan pahit, sebab ia diberi nama perayaan, festival, pahlawan moral. Kita merasa sedang adil, padahal tanpa sadar sebenarnya kita sedang memilih siapa yang layak dihidupkan, dan siapa yang boleh pelan-pelan dilenyapkan dari ingatan. Betapa elegannya kolonialisme bekerja —bahkan dalam urusan memilih siapa yang lebih puitis untuk dikenang.

Mari kita lihat Banten sekali lagi. Di satu sisinya, Museum Multatuli berdiri megah, lengkap dengan narasi heroik tentang seorang Belanda yang bersuara untuk kaum jajahan. Di sisi lain, rumah masa kecil Syekh Nawawi tak kita tahu di mana letaknya, apalagi dipugar menjadi ruang kenangan. Kita mengabadikan kolonial yang menuliskan keprihatinan, tapi membiarkan ulama yang menuliskan perlawanan dalam bahasa yang tak kita baca. Kita telah belajar begitu lama memuji yang lantang, sampai lupa bahwa yang paling teguh kadang justru mereka yang memilih berbisik. Dan ironi itu terlalu senyap untuk disebut skandal, tapi terlalu perih untuk diabaikan.

Lalu, apa yang harus kita lakukan?

Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah VIII Banten memegang kunci jawabannya. BPK telah bekerja keras merawat ingatan kolektif pada Sungai Cibanten, baik dalam arti ekologis maupun historis, menjaga cagar budaya, dan menarik pengunjung ke sejumlah situs atau tempat bersejarah. BPK Wilayah VIII tahu bahwa Syekh Nawawi adalah semua itu: sungai, cagar budaya, dan situs. Dia adalah sungai: mata air ilmu yang mengalir deras dari Makkah, menyuburkan seluruh Nusantara, mengairi jiwa-jiwa yang gersang di bawah terik kolonialisme, bahkan hingga sekarang. Dia adalah cagar budaya: warisan hidup yang paling berharga, bukan berupa batu atau prasasti, melainkan sebuah tradisi keilmuan, keteguhan moral, dan kecintaan pada tanah air yang tertanam dalam. Dan dia adalah situs: sebuah titik koordinat dalam peta peradaban kita, yang meski rumah fisiknya mungkin terlupakan, keberadaannya adalah pusat gravitasi spiritual yang mengikat kita pada identitas sebagai orang Banten, sebagai orang Indonesia.

Barangkali yang kita perlukan kini bukan sekadar perspektif poskolonial, melainkan kesadaran dekolonial: melucuti bias-bias kolonial di dalam tubuh kita. Sebab, kolonialisme tidak hanya mewariskan luka pada masa lalu, tetapi juga menanamkan cara pandang yang tanpa sadar kita warisi bahkan kita rawat. Kita mengulang cara mereka menilai dunia, memandang diri sendiri dengan mata penjajah yang telah kita pinjam begitu lama. Dekolonialitas bukan sekadar kritik, melainkan keberanian untuk menatap cermin, dan bertanya: sejauh mana kita masih menjadi agen gagasan mereka? Mungkin inilah jihad yang tersulit —bukan melawan kekuasaan eksternal, tetapi merobohkan singgasana kecil kolonialisme yang bersemayam di dalam jiwa kita.

Sampai di titik penghabisan ini, laut Banten masih berombak. Angin dermaga masih menggelora. Dan di akhir pelayaran ini, biarlah ia terus mengingatkan kita bahwa kolonialisme paling halus bekerja bukan di pelabuhan, melainkan di cara kita mengingat dan mengenang. []

*Esai ini disampaikan dalam acara Semaan Puisi di situs Kraton Kaibon, Serang, Banten, 25 Oktober 2025.

Jamal D. Rahman, menulis puisi, kritik, dan esai tentang sastra, kebudayaan, dan Islam. Juga mengajar sastra di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pernah menjadi Ketua Komite Sastra Dewan Kesenian Jakarta, Pemimpin Redaksi majalah sastra Horison, dan Pemimpin Redaksi Jurnal Sajak. Menerima Hadiah Majelis Sastra Asia Tenggara dari Menteri Pendidikan Malaysia Dato’ Seri Mahdzir bin Khalid, 2016. Bukunya yang akan terbit: Islam, Sastra, Pengetahuan: Pergulatan Wacana Kolonial Laut Banten, Wahdatul Wujud: Artikulasi Islam dalam Sastra Indonesia Modern, dan kumpulan esai Secangkir Kopi Seorang Musafir.

Jamal D. Rahman, menulis puisi, kritik, dan esai tentang sastra, kebudayaan, dan Islam. Juga mengajar sastra di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pernah menjadi Ketua Komite Sastra Dewan Kesenian Jakarta, Pemimpin Redaksi majalah sastra Horison, dan Pemimpin Redaksi Jurnal Sajak. Menerima Hadiah Majelis Sastra Asia Tenggara dari Menteri Pendidikan Malaysia Dato’ Seri Mahdzir bin Khalid, 2016. Bukunya yang akan terbit: Islam, Sastra, Pengetahuan: Pergulatan Wacana Kolonial Laut Banten, Wahdatul Wujud: Artikulasi Islam dalam Sastra Indonesia Modern, dan kumpulan esai Secangkir Kopi Seorang Musafir.

Sumber foto: Instagram.