Sudah lama Cinara memperhatikan lelaki itu.

Bukan karena ia mencolok, justru sebaliknya. Lelaki itu seperti bagian dari halte itu sendiri—seperti tiang besi yang catnya mengelupas, seperti bangku panjang yang bautnya longgar, seperti papan trayek yang huruf-hurufnya memudar dimakan hujan dan panas. Ia selalu ada. Setiap hari. Setiap jam keberangkatan.

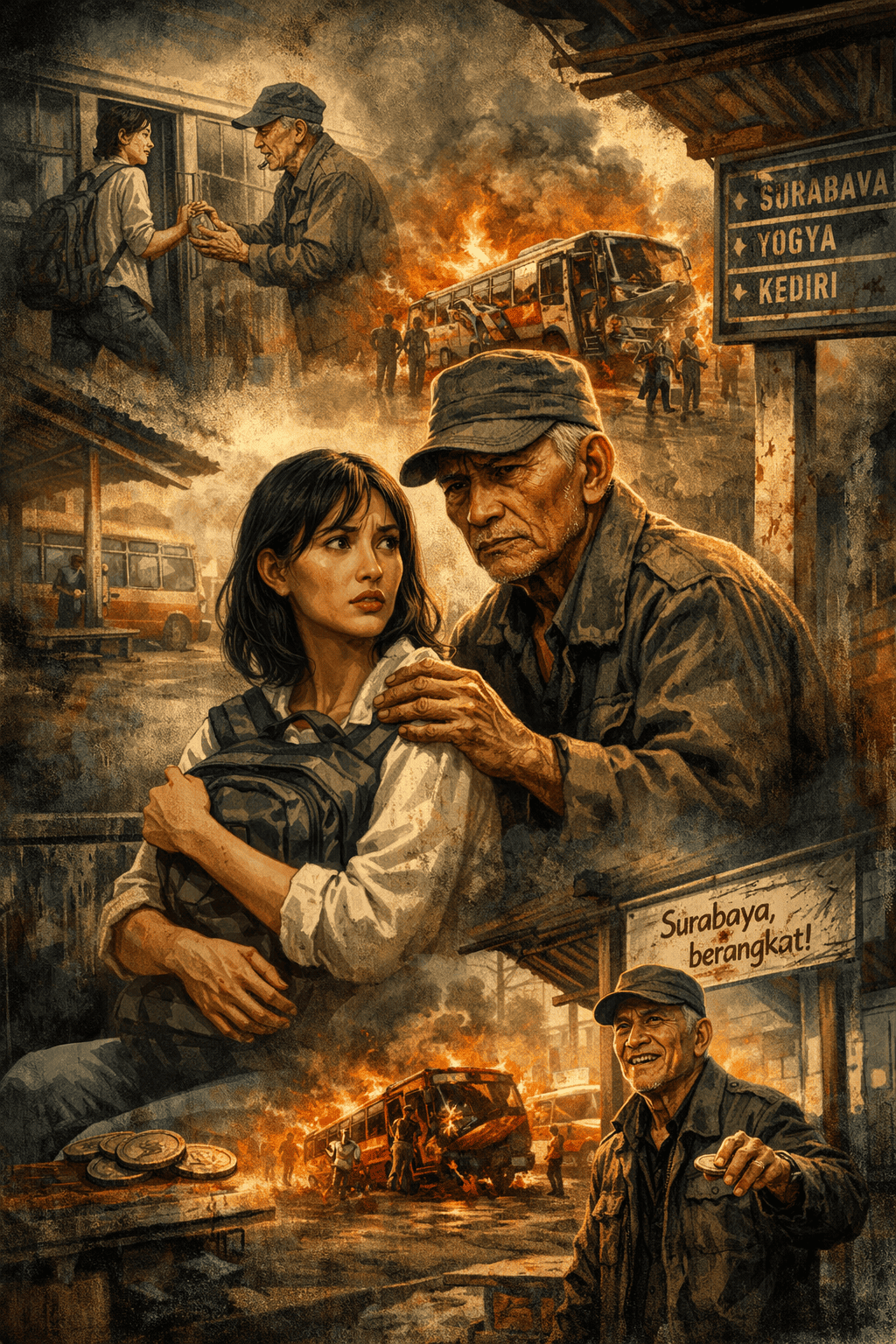

Cinara pertama kali melihatnya pada awal semester, saat ia mulai rutin pulang-pergi dari kos ke kampus menggunakan bus antarkota. Pada mulanya ia hanya menangkap potongan-potongan: suara teriakan, topi army yang kusam, jaket hijau yang terlalu besar untuk tubuh tuanya. Tapi lama-lama, ia mulai memperhatikan lebih serius.

Lelaki tua itu hidup di halte bus.

Ia tidur di bangku besi, beralas kardus yang diganti bila hujan merobeknya. Ia makan dari bungkus nasi yang kadang diberikan penjual warung, kadang dari receh yang cukup untuk membeli sepotong tempe goreng dan kopi hitam. Ia tidak mengemis, tapi juga tidak bekerja dalam pengertian lazim. Ia hanya berdiri di antara bus dan penumpang, menjadi suara tambahan dalam kekacauan yang sudah bising.

Ia mendapat satu perak dari setiap penumpang yang naik.

Tidak pernah lebih. Tidak pernah memaksa. Bila ada yang pura-pura tidak mendengar, ia hanya tersenyum. Bila ada yang memberinya lebih, ia menolak dengan gelengan halus, seolah jumlah itu sudah ditetapkan jauh sebelum mereka bertemu.

“Bukan calo,” kata seorang sopir pernah berbisik pada Cinara, entah kenapa. “Tapi juga bukan siapa-siapa.”

Cinara mengangguk, meski ia tidak bertanya.

Teriakan lelaki itu keras, memotong raungan mesin dan bunyi rem mengkreng. Namun senyumnya renyah—aneh kata itu, tapi Cinara merasa pas—seperti kerupuk yang baru diangkat dari minyak panas, ringan dan tidak menyimpan dendam.

“Ayo Surabaya berangkat!”

“Ayo Yogyakarta berangkat!”

“Kediri berangkat!”

Ia hafal semua trayek, semua jam, semua sopir. Ia tahu bus mana yang sering mogok, bus mana yang supirnya suka ngebut, bus mana yang penumpangnya jarang penuh. Kadang ia bercanda dengan kernet, kadang ia diam lama menatap jalan, seolah menghitung sesuatu yang tak kasatmata.