Pagi itu, di serambi Masjid Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, terdengar percakapan unik. Santri bernama Ahmad bertanya kepada temannya, Hasan, dalam bahasa Arab, “Hal fahimta ad-darsa al-yaum?” (Apakah kamu paham pelajaran hari ini?). Hasan menjawab, “Fahimtu qalilaan, laakin mushkilah fi an-nahwi” (Saya paham sedikit, tapi ada masalah di nahwu).

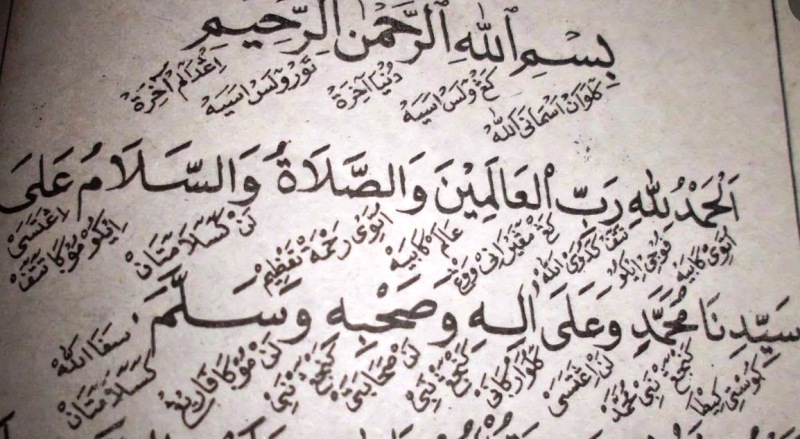

Beberapa meter dari mereka, Kiai Bisri sedang mengajar kitab Fathul Qarib. Suaranya mengalun dalam bahasa Jawa halus, “Niki, kitab niki nerangaken hukume wudhu. Utawi iku kudu nganggo banyu suci…” (Ini, kitab ini menjelaskan hukum wudhu. Atau itu harus menggunakan air suci…). Santri-santri duduk melingkar, menuliskan makna dengan aksara Arab Pegon di sela-sela teks kitab kuning.

Ketika waktu istirahat tiba, mereka berbincang santai dengan bahasa Indonesia. “Eh, nanti sore ada jadwal muhadharah ya? Kamu siap pidato belum?” tanya Ahmad. Dalam satu hari, tiga bahasa berbeda mengalir dengan harmonis, tanpa kebingungan, tanpa konflik. Inilah fenomena unik yang hanya bisa ditemukan di pesantren Indonesia.

Tiga Bahasa, Satu Ekosistem

Di pesantren tradisional Jawa, khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur, fenomena trilingual ini bukan anomali, melainkan kenyataan sehari-hari. Bahasa Arab digunakan untuk membaca kitab klasik, bahasa Jawa untuk menerjemahkan dan menjelaskan, sementara bahasa Indonesia dipakai untuk komunikasi formal dan pembelajaran umum.

Pesantren salaf memandang bahasa Jawa bahkan lebih lengkap dan komprehensif menggambarkan status gramatikal struktur bahasa Arab dalam kitab kuning dibandingkan dengan bahasa lain. Ini bukan sekadar preferensi, melainkan kesimpulan ilmiah berdasarkan pengalaman ratusan tahun mengajarkan kitab.

Penggunaan aksara Pegon di pesantren salaf telah menjadi tradisi yang mengakar cukup kuat. Hampir setiap hari santri selalu berinteraksi dengan sistem penulisan Pegon, baik dalam bentuk pembacaan maupun penulisan. Aksara ini adalah jembatan sempurna antara Arab dan Jawa, sebuah inovasi linguistik yang lahir dari kebutuhan dakwah.