Sastra Indonesia secara umum telah lama menjadi cermin yang merefleksikan dinamika sosial-politik, gejolak sejarah, dan kedalaman eksistensial bangsa. Artinya, karya sastra berfungsi sebagai ruang perenungan sekaligus medium kritik.

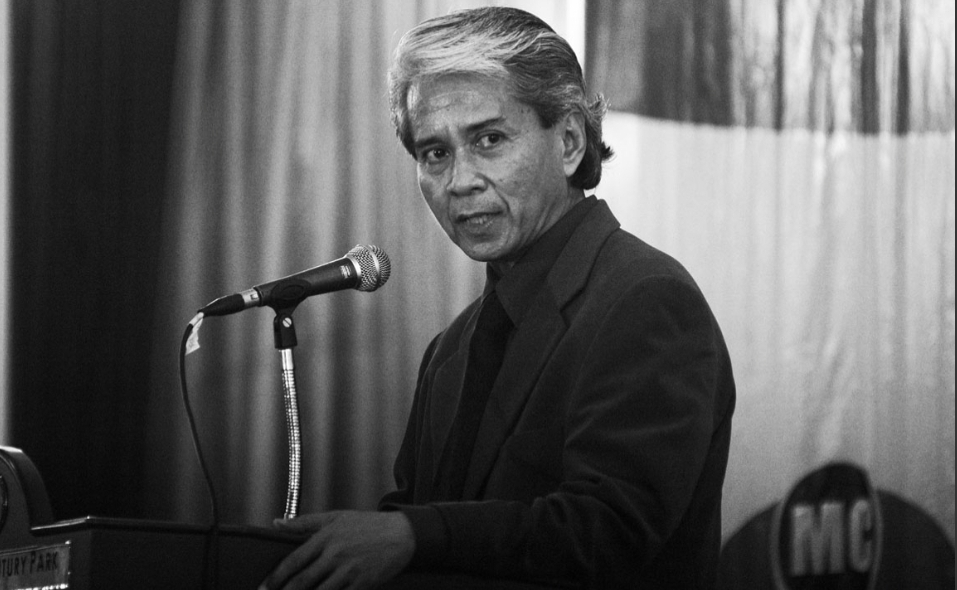

Dalam khazanah kesusastraan, puisi seringkali menjadi episentrum tempat idealisme dan realitas saling bertarung, melahirkan karya-karya yang tidak hanya indah secara estetika, tetapi juga padat akan makna dan kejujuran moral. Dalam konteks yang kaya dan kompleks ini, sosok Mochtar Pabottingi seringkali dikenang dalam sebuah bingkai dualitas yang rapi: seorang ilmuwan politik yang tajam dan seorang penyair yang liris.

Namun, memandangnya hanya sebagai persimpangan dua jalan profesi berarti mereduksi esensi dari identitasnya yang paling mendasar. Sebab, jika kita menelusuri jejak karyanya lebih dalam, akan tampak bahwa kepenyairannya bukanlah sekadar “sisi lain” dari keilmuannya. Justru sebaliknya, ruang sastra, khususnya puisi, adalah sangkan atau titik mula dari mana kepekaan intelektual dan kegelisahan moralnya memancar.

Dalam esai ini, saya tidak ingin menelisik penuh seluruh puisi-puisi Mochtar Pabotinggi, tapi hanya sebagian kecil, khususnya puisi-puisi yang dibacakan dalam Semaan Pusi edisi 98 di Al-Zastrouw Library, Kamis, 11 Oktober 2025.

Puisi Mochtar Pabottingi tidak lahir dari ruang hampa konseptual. Ia adalah endapan dari pengalaman hidup yang total dan konkret. Ignas Kleden pernah menyebut sajak-sajaknya sebagai “catatan kaki untuk berbagai pengalamannya: pribadi, keluarga, atau sosial politik”.

Pernyataan tersebut menjadi kunci untuk memahami bahwa, bagi Pabottingi, tidak ada pemisahan artifisial antara yang personal dan yang politis, antara kenangan masa kecil di Bulukumba dan keterasingan intelektual di Honolulu. Semuanya adalah bagian dari satu totalitas pengalaman yang utuh, yang kemudian disuling menjadi larik-larik puisi.

Dalam sajak “Selalu Aku Menjelma dalam Hujan”, misalnya, pengalaman sensoris mandi hujan di desa masa kecil berkelindan dengan citraan modernitas di kota “lengkung kanopi kaca” dan “jendela saat pesawat meluncur lepas landas”. Di sini, politik urbanisasi dan dislokasi geografis tidak hadir sebagai teori, melainkan sebagai pengalaman konkret yang dirasakan tubuh dan jiwa.

Demikian pula dalam sajak-sajak yang ditulis di luar negeri, seperti “Suatu Malam di Honolulu” atau “Burung-burung Telaga Cayuga”. Tema keterasingan dan kerinduan pada tanah air bukanlah sebuah postur nasionalistis, melainkan sebuah realitas eksistensial yang menyakitkan sekaligus mencerahkan. Totalitas inilah yang memberi bobot pada puisinya; ia tidak mengawang-awang, melainkan berpijak kuat pada tanah pengalaman manusia seutuhnya.

Dari totalitas pengalaman tersebut, lahirlah sebuah estetika yang khas dalam semesta puitik Pabottingi: estetika kerinduan (longing) dan kegalauan intelektual. Kerinduan ini berlapis-lapis. Ada kerinduan pada lanskap masa kecil yang primordial, pada kepolosan yang hilang, seperti yang tergambar dalam novel semi-autobiografi nya, Burung-Burung Cakrawala. Namun, ada pula kerinduan yang lebih besar dan bersifat politis: kerinduan pada sebuah Indonesia yang ideal, yang egaliter dan berkeadilan, sebuah cita-cita yang terus-menerus dikhianati oleh realitas kekuasaan.

Kerinduan ini seringkali menjelma menjadi nada melankolis dan kontemplatif. Puisinya bukanlah puisi pamflet yang berteriak-teriak di jalanan. Sebaliknya, ia adalah ruang perenungan yang sunyi.

Kegalauan seorang intelektual yang melihat jurang antara idealisme dan praktik politik termanifestasi bukan dalam amarah yang meledak-ledak, melainkan dalam citraan yang subtil dan reflektif. Judul kumpulan puisinya, Dalam Rimba Bayang-Bayang, secara metaforis menggambarkan estetika ini: sebuah dunia yang tidak hitam-putih, penuh ambiguitas, di mana sang penyair berjalan dalam perenungan yang tak kunjung usai. Estetikanya adalah estetika pertanyaan, bukan jawaban; sebuah pencarian makna yang terus-menerus di tengah kebisingan politik.

Untuk menyampaikan totalitas pengalaman dan estetika kerinduannya, Mochtar Pabottingi memilih jalan kejernihan bahasa. Ia bukanlah penyair yang gemar bermain akrobat kata atau membangun metafora yang rumit dan gelap. Diksi dalam puisi-puisinya cenderung lugas, jernih, dan mudah diakses. Namun, kesederhanaan ini menipu, karena di baliknya tersimpan kedalaman makna yang lahir dari pengamatan yang presisi dan perasaan yang telah lama diendapkan.

Kekuatan puitisnya terletak pada kemampuannya membangun citraan (imagery) yang kuat dan membekas. “Panah-panah air yang menari” dalam sajak hujan, atau “kereta api terakhir” yang bergerak “ke dunia yang lain” adalah contoh citraan yang lahir dari observasi konkret, namun mampu membangkitkan resonansi makna yang luas tentang transisi, perpisahan, dan waktu.

Bahasanya adalah bahasa yang jujur, yang tidak berusaha menyembunyikan apa pun di balik selubung kata-kata indah. Ia seolah percaya bahwa kebenaran puitis dapat ditemukan dalam pengungkapan yang paling bening. Gaya bahasanya yang “lembut tapi berapi-api” di dalam puisinya seperti menemukan wujudnya yang paling murni: kelembutan dalam pilihan kata, namun berapi-api dalam kejujuran emosi yang disampaikannya.

Pada akhirnya, nilai sastrawi (literariness) dalam puisi Mochtar Pabottingi berfungsi sebagai sebuah ruang bagi kejujuran eksistensial. Jika dalam esai dan analisis politik ia dituntut untuk membangun argumen yang logis dan koheren, maka dalam puisi ia bebas untuk menjadi rapuh, ragu, dan bahkan terfragmentasi. Puisi memberinya izin untuk mengakui keterbatasan diri di hadapan misteri kehidupan dan sejarah.

Mari kita simak pengakuan eksistensial dalam salah satu fragmen puisinya:

Aku adalah serpih kapas

Kelopak randu

Yang melambung di angin lintas

Secercah demi secercah serat-serat tubuhku

Di sini, “aku” lirik bukanlah sosok intelektual publik yang kokoh dengan pendirian yang teguh. Ia adalah “serpih,” “secercah,” entitas yang ringan, terdispresi, dan pasrah pada “angin lintas.” Inilah puncak kejujuran seorang sastrawan: pengakuan atas kefanaan dan ketidakberdayaan manusia. Ruang sastra menjadi tempat di mana ia bisa menanggalkan semua jubahnya baik itu peneliti, pengamat, kritikus, dan berbicara dari sanubarinya yang paling dalam. Nilai sastrawi karyanya tidak terletak pada kemegahan bentuk, melainkan pada keberaniannya untuk menjadi manusia seutuhnya.

Melihat Mochtar Pabottingi dari sudut pandang kesusastraannya bukanlah sekadar memilih satu dari dua identitas yang ia miliki. Ini adalah upaya untuk menemukan esensi, pusat dari mana seluruh pemikiran dan sikap hidupnya bersemi. Kepenyairan bukanlah aktivitas sampingan, melainkan cara ia memandang dan merasakan dunia. Dari totalitas pengalaman konkret yang ia tuangkan dalam puisi, lahir kepekaan pada ketidakadilan. Dari estetika kerinduan akan Indonesia yang ideal, lahir kritik-kritik politiknya yang tajam. Dari kejernihan bahasanya, lahir integritas intelektualnya. Dan dari ruang kejujuran sastrawi, lahir komitmen moralnya yang tak pernah goyah.

Mochtar Pabottingi adalah seorang penyair, dan karena itulah ia bisa menjadi seorang pemikir kebangsaan yang kita kenal. Puisinya adalah refleksi yang paling jujur, sebuah warisan yang akan terus beresonansi jauh melampaui hiruk pikuk analisis politik sesaat.

*Esai yang disimak pada Semaan Pusi edisi 98 di Al-Zastrouw Library, Kamis, 11 Oktober 2025.

Wowww,,, catatan yang indah…