“Bahasa al-Qur’an terlalu dalam maknanya, dan setiap terjemahan hanyalah usaha untuk mendekati isinya dan tidak pernah akan dapat mengungkapkan isinya secara sempurna.”

— H.B. Jassin, “Terjemahan Qur’an Tidak Pernah Bisa Sempurna Seperti Aslinya”, dalam Jassin 2000d: 107-108).

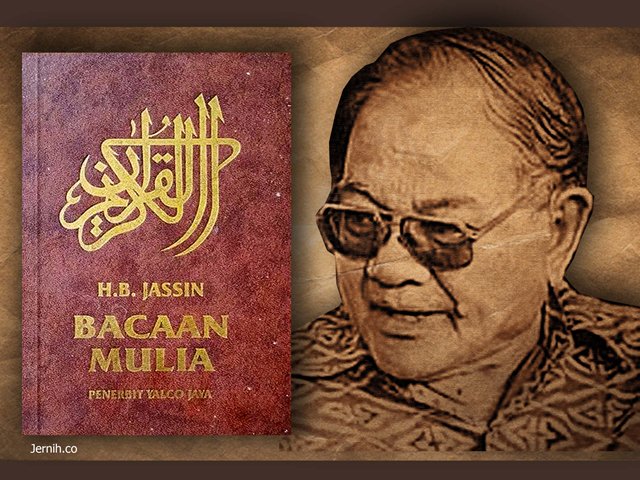

Masa kecil H.B. Jassin di Gorontalo menanamkan pengalaman religius yang kelak menjadi fondasi estetik Bacaan Mulia. “Saya terharu, teringat nenek saya yang setiap hari dahulu di kampung membaca al-Qur’an,” tulisnya dalam “Pengalaman Menerjemahkan al-Qur’an secara Puitis” (Jassin 2000c: 20). “Terharu, karena saya sekarang bisa juga membaca al-Qur’an dengan alunan suara berkat setiap hari mendengarkan nenek melagukannya.”

Ingatan tersebut bukan sekadar nostalgia, melainkan titik mula kesadaran seorang anak terhadap hubungan antara suara, bahasa, dan wahyu. Dari serambi rumah di Gorontalo, ia menyaksikan bagaimana bahasa —dalam bentuk suara yang dilagukan— menjadi jembatan menuju yang suci. Kesadaran inilah yang kelak membentuk keyakinannya bahwa bahasa Indonesia pun dapat menampung getaran ilahiah, bukan hanya sebagai medium sastra, tetapi sebagai wadah bagi firman ilahi.

Dan “Jassin” bukan sekadar nama anak Gorontalo yang kelak menjadi kampiun sastra Indonesia modern. Di dalamnya terpantul gema Yasin, salah satu surat Al-Qur’an yang oleh tradisi dianggap sebagai jantung kitab suci itu. Dalam kultur Islam Nusantara, Yasin tidak hanya dibaca, tetapi dihadirkan sebagai penyangga ritus hidup: dari malam Jumat sampai upacara kematian, dari syukuran keluarga sampai penanda transisi spiritual. Nama itu, yang akarnya bersinggungan dengan getaran wahyu, menjadikan perjalanan Jassin seolah sejak awal telah berada dalam orbit bahasa yang sarat muatan religius. Ketika ia kemudian mengabdikan hidupnya pada penyempurnaan bahasa Indonesia dan pada akhirnya menerjemahkan Al-Qur’an dalam bentuk Bacaan Mulia (1978), gema Yasin yang melekat pada namanya seakan menemukan kembali jalur historisnya: dari suara nenek yang melagukan ayat, menuju bahasa nasional yang sedang mencari cara untuk menampung sakralitas dalam tubuh modernnya.

Tetapi Jassin bukanlah penempuh jalan lempang tradisi keagamaan. Perjalanan intelektualnya justru membawanya menyelam ke kedalaman filsafat Barat, terutama Schopenhauer dan Nietzsche, sampai ia sendiri mengakui pernah terseret ke wilayah “binatang jalang” (Jassin 2000a: 143-153) —istilah yang digunakannya untuk menamai fase keraguan, pemberontakan, dan pencarian makna yang tidak lagi dibimbing oleh batas-batas keyakinan tradisional. Pada masa itu, ia membaca dunia melalui lensa pesimisme metafisis dan kritik moral modern, jauh dari suasana religius Gorontalo yang melingkupinya saat kecil. Pengakuan itu menandai masa penting dalam hidupnya: sebuah fase ketika hubungan antara manusia, bahasa, dan transendensi kembali dinegosiasi dalam dirinya. Dengan demikian, fase ini menggeser cara Jassin membaca bahasa, bukan hanya mengguncang batin, tetapi juga memaksa ia mempertanyakan klaim-klaim objektivitas makna.

Dalam konteks Jassin, fase “binatang jalang” ini adalah prasyarat intelektual untuk proyek Bacaan Mulia. Hanya orang yang telah menggumuli nihilisme dan keraguan mendalam yang bisa menghadirkan terjemahan dengan ketakziman yang bukan berasal dari dogma, tapi dari pencarian. Ini membedakan spiritualitas Jassin dengan kesalehan tradisional. Dari kegelisahan itulah lahir kebutuhan untuk menemukan kembali jalur menuju yang suci, bukan melalui dogma, melainkan melalui bahasa —jalur yang kelak menemukan bentuknya dalam Bacaan Mulia.

Salah satu titik balik Jassin adalah kepergian istrinya, Arsiti, pada 12 Maret 1962. Dalam duka yang mendalam itu, rumahnya selama tujuh malam berturut-turut dipenuhi suara khataman Al-Qur’an. Suara-suara itu, yang datang dari para pembaca yang duduk bersaf di ruang tamu, membawanya kembali pada irama masa kecilnya, tetapi dengan resonansi yang berbeda. Kini ia mendengarnya bukan sebagai anak kecil yang terpukau pada lantunan neneknya, melainkan sebagai lelaki dewasa yang tengah berhadapan dengan kefanaan. Bacaan itu tidak hanya menghibur, tetapi menyentuh dimensi batin yang lama terabaikan oleh pergulatannya dengan filsafat modern. Nada, jeda, dan repetisi ayat-ayat suci itu perlahan membuka celah bagi Jassin untuk melihat bahwa bahasa —dalam bentuknya yang paling ritmis dan paling pasrah— masih menyimpan kemungkinan untuk memulihkan manusia dari ketercerabutan. Dari ruang duka itulah, kesadaran akan kekuatan sakral bahasa mulai kembali menyala, menuntunnya menuju proyek besar yang kemudian ia wujudkan dalam Bacaan Mulia.

Sebagai kampiun sastra Indonesia modern, pertanyaan mendasar Jassin bukan sekadar teknis linguistik, tetapi menyentuh inti hubungan antara bahasa dan yang ilahi: mampukah bahasa Indonesia modern menjadi wahana penerjemahan wahyu? Ia memandang bahasa Indonesia sebagai bahasa yang masih muda, penuh potensi, tetapi belum teruji sepenuhnya dalam tugas tertingginya. Karena itu ia membaca semua terjemahan Al-Qur’an dalam bahasa Melayu-Indonesia, dari yang paling awal hingga yang paling mutakhir. Namun pengalaman membaca itu justru menimbulkan kekecewaan.

Bagi Jassin, sebagian terjemahan terlalu kaku, sebagian lain terperangkap dalam gaya bahasa yang tidak memancarkan ritme dan keindahan Al-Qur’an. Banyak yang terasa seperti laporan, bukan lantunan. Ia merasakan jurang antara kemuliaan teks asli dan tumpulnya representasi bahasa yang dipakainya. Dari sinilah muncul tekadnya: jika bahasa Indonesia ingin berdiri sejajar dengan tradisi besar lainnya, ia harus membuktikan diri mampu menampung kedalaman spiritual, emosi, dan musikalitas wahyu. Proyek Bacaan Mulia pun lahir sebagai sebuah percobaan besar, sebuah langkah untuk menguji sejauh mana bahasa nasional dapat diangkat menjadi medium yang layak bagi firman ilahi yang agung.

Dalam konteks itu, Bacaan Mulia tidak dapat dipahami hanya sebagai proyek penerjemahan Al-Qur’an dengan segala kerumitan alih bahasa yang menyertainya. Ia juga tidak bisa dibatasi sebagai satu fase dalam sejarah perkembangan penerjemahan kitab suci ke dalam bahasa Melayu-Indonesia. Di atas semua fungsi teknis dan historis itu, Bacaan Mulia merupakan ikhtiar untuk mengangkat bahasa Indonesia modern dari tataran profan ke tataran sakral, dari bahasa komunikasi sehari-hari ke bahasa yang mampu memikul bobot wahyu. Proyek ini berangkat dari keyakinan Jassin bahwa bahasa Indonesia, yang selama ini tumbuh dalam jejaring politik, administrasi, pendidikan, dan sastra modern, masih menyimpan kemungkinan untuk menjadi wadah spiritual. Lewat pilihan diksi yang terukur, ritme yang dijaga, dan struktur kalimat yang diarahkan agar menggemakan keindahan Qur’ani, Jassin berusaha membuktikan bahwa bahasa nasional tidak harus tunduk pada banalitas zaman. Bacaan Mulia menjadi semacam percobaan monumental yang sangat menantang: bisakah sebuah bahasa modern yang lahir dari sejarah duniawi ditarik kembali ke wilayah yang memancarkan kesucian? Dari situlah ambisi terdalam karya ini mengambil bentuk.

Dan tepat di titik itulah muncul pertanyaan lain yang tak kalah menantang: mengapa Bacaan Mulia akhirnya “hanya” menjadi fenomena pinggiran dalam sejarah praksis penerjemahan Al-Qur’an di Indonesia?

Karya yang sedemikian besar ambisinya, yang melibatkan otoritas negara dan ulama sekaligus, ternyata tidak menempati posisi sentral dalam tradisi tafsir dan terjemahan Al-Qur’an di Indonesia. Sebagian alasannya terletak pada sifatnya yang hibrid: ia bukan tafsir ulama dalam pengertian klasik, tetapi juga bukan terjemahan resmi yang dibentuk oleh konsensus kelembagaan. Bacaan Mulia berada di wilayah antara sastra dan agama, sebuah ruang yang justru membuatnya sulit diadopsi oleh lembaga pendidikan, birokrasi keagamaan, maupun komunitas akademik tafsir. Ia ditolak bukan karena buruk apalagi menyimpang, tapi karena kerangka berpikirnya (estetika sebagai jalan sakral) tidak diakui oleh otoritas penjaga wahyu.

Di sisi lain, gaya bahasanya yang puitis —justru inti kekuatan karya ini— membuat sebagian pembaca merasa terhalang dalam mencari kejelasan makna yang normatif. Sementara itu, terjemahan Departemen Agama menyediakan sesuatu yang aman, stabil, dan mudah dipakai dalam ritual maupun pembelajaran. Ketika arus besar otoritas agama dan negara memilih jalur keseragaman, Bacaan Mulia berdiri sebagai monumen estetika yang indah namun terpencil, dihormati sebagai usaha, tetapi jarang dijadikan rujukan. Fenomena pinggiran ini justru memperlihatkan bagaimana batas antara kesakralan, kewibawaan, dan penerimaan publik bekerja dalam sejarah penerjemahan wahyu di Indonesia.

Bagi saya, Bacaan Mulia adalah magnum opus H.B. Jassin. Di dalamnya, kemampuan Jassin sebagai kritikus sastra, pemahat diksi, dan perumus kehalusan rasa bahasa mencapai puncak yang jarang disamai. Ia menghadirkan Al-Qur’an ke dalam bahasa Indonesia dengan bobot estetik dan rasa yang hidup, yang membuat teks terjemahan itu berdiri sebagai karya sastra sekaligus jembatan spiritual. Namun ironi sejarah bekerja dengan cara yang tak selalu ramah: Bacaan Mulia justru berada di pinggir perjalanan panjang studi dan penerjemahan Al-Qur’an di Indonesia. Ia dihormati, tetapi tidak dijadikan rujukan utama; dibicarakan, tetapi tidak menempati panggung pusat. Nasib semacam ini membuat Bacaan Mulia tampil seperti permata yang kemilau cahayanya hanya sepenuhnya dilihat oleh mereka yang mau menengok ke sudut arsip. Dalam corak ironi itulah, kemilau karyanya semakin menegaskan kemewahannya.

Esai ini akan menggali struktur dasar atau sistem epistemik Bacaan Mulia sebagai usaha seorang manusia untuk mempertemukan wahyu, bahasa modern, dan kesadaran estetik. Dengan kata lain, kita sedang mengikuti jejak Jassin ketika ia membangun sebuah karya yang hidup di persimpangan rasionalitas, seni, dan spiritualitas —tiga wilayah yang jarang bertemu secara damai dalam sejarah penerjemahan Al-Qur’an. Dalam karya ini, wahyu tidak dihadapi sebagai doktrin yang harus diamankan, bahasa modern tidak diperlakukan sebagai alat yang pasif, dan estetika tidak dipinggirkan sebagai hiasan. Semuanya ditarik ke tengah sebagai unsur yang harus saling bernegosiasi dan saling menuntut ketelitian.

Dari titik temu inilah Bacaan Mulia memperoleh bentuknya yang khas: bukan terjemahan dalam arti biasa, bukan tafsir dalam pengertian ulama, dan bukan puisi dalam pengertian sastra murni. Ia adalah eksperimen yang lahir dari keyakinan bahwa manusia modern dapat mendekati teks suci dengan kesungguhan akal, kejernihan rasa bahasa, dan kepekaan rohani sekaligus —suatu upaya yang membuka kemungkinan baru tentang bagaimana Al-Qur’an dapat dihadirkan dan dihayati dalam bahasa Indonesia modern.

Esai ini berargumen bahwa Bacaan Mulia adalah puncak sekaligus titik tragis dari sebuah paradoks: upaya mensakralkan bahasa Indonesia melalui penerjemahan puitis yang justru bersandar pada sebuah epistemologi (keindahan puisi sebagai wahana sakral) yang bertabrakan dengan doktrin otoritatif tentang kesucian teks Al-Qur’an.

Bacaan Mulia: dari Bahasa Profan ke Bahasa Sakral

Untuk memahami bagaimana Bacaan Mulia merupakan usaha mengangkat bahasa Indonesia dari tataran profan ke tataran sakral, kita perlu menelusuri secara ringkas sejarah bahasa Melayu-Indonesia dan kedudukannya dalam struktur kebudayaan. Penelusuran ini akan memberi kita peta konseptual tentang bagaimana sebuah bahasa yang lahir sebagai lingua franca perdagangan, kemudian menjadi bahasa kesultanan, bahasa dakwah, bahasa sastra mistik, hingga akhirnya bahasa politik modern, terus-menerus mengalami negosiasi antara sakralitas dan profanitas.

Secara historis, bahasa Melayu-Indonesia bergerak dalam lingkaran yang terus berputar dari profanitas ke sakralitas. Sebagai lingua franca Nusantara, bahasa ini pada mulanya hidup di ranah sehari-hari: bahasa pasar, pelabuhan, dan pergaulan antaretnis. Ia tumbuh sebagai bahasa yang cair, cepat beradaptasi, dan tidak terikat oleh hierarki keagamaan maupun politik. Namun di akhir abad ke-16 atau awal abad ke-17, Hamzah Fansuri mendorong bahasa Melayu ke orbit baru. Melalui syair-syair sufistiknya yang memadukan pengalaman mistik dengan kehalusan metafor, Hamzah Fansuri menjadikan bahasa Melayu sebagai wahana artikulasi sakralitas Islam, sesuatu yang sebelumnya didominasi oleh bahasa Arab. Hal itu dilanjutkan terutama oleh Raja Ali Haji di abad ke-19, dengan gurindam, syair, dan kitab-kitabnya.

Dari titik itu, bahasa Melayu bukan lagi sekadar alat komunikasi profan, melainkan juga medium dakwah, tafsir, fikih, dan akhlak —korpus yang kelak dikenal sebagai sastra kitab. Sakralitas dan profanitas pun bergerak berdampingan: di satu sisi bahasa Melayu dipakai oleh pedagang di pelabuhan Aceh atau Ternate, di sisi lain ia dipakai untuk menjelaskan hakikat wujud, fana’, dan perjalanan jiwa. Perputaran inilah yang membentuk basis historis bagi kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa yang selalu siap menyerap pesan-pesan spiritual, sekaligus tak pernah bebas dari tarikan duniawi. Dalam konteks itu, proyek Jassin kelak menemukan presedennya.

Di Indonesia modern, terutama dalam gelanggang sastra, warisan sakralitas bahasa Melayu-Indonesia menemukan penjaga barunya pada sosok Amir Hamzah. Melalui puisi-puisi religiusnya —dengan ritme yang tenang namun berdenyut mistik— Amir mengembalikan bahasa Indonesia yang muda itu ke wilayah batin, seolah memperlihatkan bahwa modernitas dan kedalaman spiritual bukanlah kutub yang saling meniadakan.

Dari Hamzah Fansuri hingga Amir Hamzah, bahasa Melayu-Indonesia pernah memegang posisi tinggi sebagai wahana pengalaman religius yang subtil. Namun dalam perkembangannya kemudian, bahasa Indonesia dipakai dalam arus besar administrasi kolonial, pendidikan modern, dan wacana publik yang semakin pragmatis. Dengan melihat alur historis itu, kita dapat menangkap betapa radikalnya proyek Jassin: ia berusaha mengarahkan kembali bahasa Indonesia ke aras kesucian, bukan dengan mengembalikannya ke masa lampau, melainkan dengan memanfaatkan seluruh potensi modernitasnya, termasuk keluwesan sintaksis dan estetika puitis yang diwarisinya. Dari sinilah kita mendapatkan kerangka untuk membaca Bacaan Mulia bukan sekadar sebagai terjemahan, melainkan juga sebagai intervensi kultural terhadap perjalanan bahasa Indonesia itu sendiri.

Setelah Amir Hamzah, kesinambungan itu masih berdenyut dalam karya Chairil Anwar, meskipun dengan intensitas yang berbeda. Chairil, dengan seluruh kegelisahan dan vitalisme eksistensialnya, jelas menandai puncak pergulatan bahasa Indonesia modern. Namun bagi Chairil, sakralitas bukan rumah, melainkan gelegak sesaat; energi puisinya lebih sering diarahkan ke dunia yang profan —ke cinta, kematian, pemberontakan, dan pencarian makna yang tidak memerlukan horison ilahi. Di titik itu, kita melihat semacam belokan: bahasa Indonesia modern tetap kuat sebagai alat pengungkapan batin yang dalam, tetapi garis kontinum sakralitas yang pernah diusahakan Hamzah Fansuri dan dijaga oleh Amir Hamzah mulai merenggang, membuka ruang bagi upaya baru seperti yang kelak ditempuh Jassin melalui Bacaan Mulia.

Dalam relasinya dengan Chairil Anwar, posisi Jassin dan Bacaan Mulia-nya tampak ganjil sekaligus menarik. Jassin-lah yang mula-mula “menemukan” kecemerlangan bahasa Chairil —yang melesat seperti meteor dalam langit sastra Indonesia modern. Melalui pembelaannya yang gigih, Jassin meneguhkan Chairil sebagai fondasi baru estetika bahasa Indonesia. Namun justru dari posisi itulah Jassin tampaknya menyadari batasnya: bahasa Chairil, seterang apa pun kilau pencapaiannya, tetap berdenyut di ranah profan. Keberaniannya merobek tabu, memodernkan diksi, dan memahat intensitas segi-segi emotif bahasa ternyata tidak membawa bahasa Indonesia kembali ke wilayah sakral sebagaimana tradisi Melayu-Islam dahulu mengupayakannya. Maka, Bacaan Mulia dapat dibaca sebagai respons batin Jassin sendiri: sebuah percobaan untuk melampaui kecemerlangan puisi Chairil yang profan, dengan menyiapkan wahana bagi bahasa Indonesia agar menyentuh kembali batas langit yang sakral, bukan melalui puisi liris, melainkan melalui keberanian menerjemahkan firman ilahi.

Bacaan Mulia dapat pula dibaca sebagai jalan bagi Jassin untuk mendamaikan —atau lebih tepatnya, mensintesiskan— dua kutub kecintaan yang membentuk alam pikirnya: kekuatan bahasa profan yang membahana dalam puisi Chairil Anwar dan kesakralan bahasa yang diwarisi dari tradisi neneknya serta khazanah Melayu-Islam klasik seperti karya Hamzah Fansuri. Di satu sisi, Jassin adalah penemu dan pembela utama Chairil, yang bahasanya ia puji sebagai “meteor” yang menerangi langit sastra Indonesia modern. Ia menghargai vitalitas, keberanian, dan intensitas emosional Chairil yang memberontak terhadap kemapanan, serta kemampuannya menempa bahasa Indonesia menjadi alat ekspresi yang tajam dan personal.

Namun, di sisi lain, Jassin menyadari bahwa kilau Chairil, meski cemerlang, tetap bersifat duniawi —bahasanya adalah bahasa manusia yang merengkuh kematian, cinta, dan pemberontakan, tanpa mengarahkan diri pada horison transendensi. Bahasa Chairil adalah bahasa yang telah dibebaskan, tetapi dibebaskan ke dalam dunia profan. Sementara itu, dari kenangan masa kecilnya, Jassin menyimpan getaran lain: bahasa sebagai medium sakral yang membawa wahyu, sebagaimana dilantunkan neneknya, dan sebagaimana dirajut oleh Hamzah Fansuri dalam syair-syair sufistik yang menjadikan bahasa Melayu sebagai wahana pengalaman ketuhanan. Bacaan Mulia hadir sebagai upaya untuk menjahit kembali kedua kutub yang seolah terpisah ini. Ia mengambil energi modernitas linguistik yang diwariskan Chairil —keluwesan diksi, keberanian sintaksis, dan kepekaan ritmis— lalu mengarahkannya bukan untuk mengungkapkan kegelisahan eksistensial manusia, melainkan untuk mengemban tugas tertinggi: menerjemahkan firman Ilahi. Dalam konteks itu, penemuan dan pembelaan Jassin terhadap Chairil menegaskan kompetensinya sebagai kritikus bahasa modern, yang kemudian menjadi modal epistemik bagi proyek Bacaan Mulia.

Dengan kata lain, Jassin menggunakan perangkat estetik sastra modern yang telah dimatangkan oleh generasi Chairil untuk menghidupkan kembali cita-cita sakralisasi bahasa ala Hamzah Fansuri. Dalam sintesis ini, bahasa Indonesia tidak lagi harus memilih antara menjadi bahasa duniawi yang kuat atau bahasa ritual yang kaku. Ia bisa menjadi keduanya sekaligus —kuat karena kedalaman ekspresi modernnya, dan sakral karena muatan dan bentuknya yang menghormati wahyu. Maka, Bacaan Mulia bukan sekadar terjemahan. Ia adalah rekonsiliasi budaya yang ambisius, di mana warisan spiritual Nusantara dan pencapaian puisi Indonesia modern dipertemukan dalam sebuah mahakarya bahasa.

Bacaan Mulia sebagai Proyek Bahasa

Dalam kerangka uraian di atas, Bacaan Mulia adalah proyek bahasa. Jassin menguji batas-batas bahasa Indonesia, sejauhmana ia mampu menampung arti semantik Al-Qur’an, metafora kosmologisnya, keindahan ritmenya, dan lapisan-lapisan maknanya. Ia memperlakukan bahasa Indonesia seperti tanah liat yang dapat dibentuk ulang sampai mampu menyampaikan rasa sakral tanpa menjadi kaku atau artifisial. Upaya ini membuat bahasa Indonesia bekerja pada tekanan yang tidak biasa, karena ia dipaksa menampung beban makna yang selama berabad-abad bernaung dalam bahasa Arab klasik. Dalam kondisi itu, Jassin bertindak hampir seperti seorang alchemist linguistik, mencari padanan yang bukan hanya tepat secara makna tetapi juga memiliki resonansi emosional dan spiritual. Melalui kerja inilah bahasa Indonesia dipaksa naik derajat, menemukan kemungkinan-kemungkinan ekspresif di luar pakem sehari-hari, hingga ia dapat berdiri tegak sebagai medium yang layak bagi sebuah kitab suci.

Yang paling mengganggu Jassin ketika membaca sekitar sepuluh terjemahan Al-Qur’an dalam bahasa Indonesia adalah bentuk bahasanya yang prosais. Terjemahan-terjemahan itu terasa datar, seolah hanya berfungsi sebagai penjelas isi tanpa memperhatikan denyut estetika teks asal. Bagi Jassin, hal ini wajar, karena, sebagaimana ia katakan, “Yang dipentingkan oleh para penerjemah yang umumnya adalah guru-guru agama, ialah kandungan kitab suci itu.” Namun bagi Jassin, lebih dari sekadar kumpulan makna, Al-Qur’an adalah bangunan bahasa yang amat puitis, dengan irama yang menyalakan daya batin pembacanya. “Sebenarnya, bahasanya [al-Qur’an] sangat puitis,” kata Jassin (Jassin 2000c: 25). Justru di titik inilah ia merasa bahwa terjemahan prosais menghilangkan aura sakral yang berasal dari keindahan bentuk. Maka ia menyebut Bacaan Mulia sebagai upaya “menerjemahkan al-Qur’an secara puitis”, sebuah percobaan untuk memindahkan bukan hanya pesan, tetapi juga nafas musikal dan estetika teks suci ke dalam bahasa Indonesia.

Jassin memandang sakralitas bahasa bersemayam terutama dalam puisi, bukan dalam prosa yang lurus, datar, dan informatif. Ia merasakan kekecewaan yang nyaris pedagogis ketika menjumpai terjemahan-terjemahan Al-Qur’an yang prosais, seakan bahasa wahyu dapat dipindahkan begitu saja tanpa kehalusan bentuk. Baginya, puisi adalah rumah tertinggi bahasa, tempat makna tidak sekadar disampaikan, melainkan juga dibiakkan, yakni makna yang memperkaya nuansa, asosiasi, dan dimensi-dimensi emotif. Dalam ruang itulah ritme, jeda, dan denting antarbaris menjadi penopang rasa sakral. Karena itu, ketika mengerjakan Bacaan Mulia, ia menempatkan enjambemen —pemenggalan baris, yakni peralihan makna yang mengalir dari satu baris ke baris berikutnya— sebagai perangkat penting. Enjambemen baginya bukan ornamen, melainkan cara menghadirkan kembali aliran napas wahyu, suatu gerak yang memungkinkan bahasa Indonesia sebisa mungkin menjaga keindahan bahasa Al-Qur’an tanpa berpura-pura menjadi aslinya.1

Jika masalah terjemahan sebelumnya adalah datarisasi, yakni proses pengubahan bahasa suci menjadi prosa yang datar dan fungsional, maka senjata utama Jassin untuk melawannya adalah enjambemen. Teknik enjambemen yang ia gunakan secara konsisten dalam Bacaan Mulia bukan sekadar permainan baris puisi atau tata letak. Ia adalah sebuah rekayasa struktur dan ritme yang disadari. Dengan memecah frasa di tengah baris, enjambemen menciptakan retasan napas yang meniru alunan wahyu, sekaligus secara efektif memboikot logika prosa yang selama ini mendatar dan mengeringkan teks.2 Bagi Jassin, enjambemen adalah —dalam kata-kata dia sendiri (Husaini 1995: 33)— “tempat untuk mengambil napas, meresapkan isi dari apa yang kita baca.”

Puisi yang dibayangkan Jassin di sini bukan puisi dalam arti umum —bukan sekadar bahasa yang indah atau ritmis— melainkan puisi dalam pengertian sastra modern. Ialah teks yang tersusun dalam larik-larik, dengan pemenggalan sintaksis yang dihitung secara teliti untuk menuntun irama dan makna sekaligus, tentu juga dengan diksi yang dipertimbangkan dengan cermat. Bentuklah yang menjadi kunci, karena bentuk memaksa pikiran bergerak, berhenti, menyelam, lalu bergerak lagi mengikuti aliran baris dan makna, asosiasi, dan lain sebagainya. Dalam kerangka itu, Jassin melihat kemungkinan bahwa ayat-ayat Al-Qur’an dapat disajikan sebagai puisi dalam pengertian sastra, bukan untuk menggubah ulang wahyu, melainkan untuk memperlihatkan dimensi musikal dan strukturalnya dalam medium bahasa Indonesia.

Dalam kerangka itulah Bacaan Mulia menyajikan teks Arab Al-Qur’an dalam bentuk yang dipuisikan: ayat-ayat tidak ditata sebagai prosa, melainkan sebagai larik dan bait, lengkap dengan enjambemen yang dipertimbangkan secara cermat dan tata letak tengah yang simetris di setiap baris, sehingga, kata Jassin (2000b: 64), “lebih indah dipandang mata.” Bentuk visual ini menjadi pernyataan estetik sekaligus hermeneutik, karena Jassin ingin pembaca merasakan ritme batin ayat melalui tata susunnya secara audiovisual.

Keyakinan ini tidak hanya mendasari terjemahannya, Bacaan Mulia, tetapi juga mendorongnya pada eksperimen tipografi yang lebih radikal dalam Al-Qur’an Berwajah Puisi. Yang terakhir ini adalah upaya Jassin menyusun kembali teks Arab Al-Qur’an sendiri sebagai larik-larik dan bait-bait sehingga secara visual ia tampil sebagai puisi. Bentuk itu menjadi pintu masuk bagi pengalaman membaca yang mencoba mendekati ritme keagungan wahyu —setidaknya pada permukaan yang terlihat mata. Dengan demikian, ambisi Jassin tidak berhenti pada penerjemahan. Dia ingin mereformasi cara membaca Al-Qur’an itu sendiri, sebuah langkah yang —seperti akan terlihat— justru mengundang polemik paling sengit dan memperjelas batas teologis yang tak bisa ia langkahi.3

Jassin sendiri menegaskan bahwa ia membaca Al-Qur’an dengan suara keras, karena hanya melalui suara ia bisa memasuki gelombang ritmenya. Ia selalu kembali pada suara neneknya, pada getaran yang tidak dijelaskan dengan teori tetapi dirasakan sebagai aliran. Bagi Jassin, ritme adalah kunci sakralitas: wahyu hadir terlebih dahulu sebagai bunyi sebelum menjadi makna. Maka, dalam Bacaan Mulia, yang ia kejar bukan hanya padanan kata, tetapi gema ritmis yang membuat bahasa Indonesia bergetar bersama teks asal. Dan kelak dalam Al-Qur’an Berwajah Puisi, yang ia kejar bukan akurasi teks Al-Qur’an, melainkan estetika simetris dan enjambemen sebagai keindahan visual, sintaksis, dan semantik sekaligus.

Berikut ini sekadar contoh, dengan satu perbandingan antara Bacaan Mulia dan Al-Qur’an dan Terjemahnya (Departemen Agama), terjemahan Al-Qur’an yang dipandang paling otoritatif. Saya pilih ayat yang sangat prosais, yaitu Q.S. al-Baqarah/2: 29, supaya jelas bagaimana Jassin membuat ayat itu berwajah puisi dan menerjemahkannya secara puitis (sekaligus berwajah puisi), dengan satu pertimbangan enjambemen.

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ

مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ اسْتَوٰٓى اِلَى السَّمَاۤءِ

فَسَوّٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍۗ

وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌࣖ

Ialah yang menciptakan bagimu

Apa yang ada di bumi semuanya

Kemudian Ia berkehendak

(menciptakan) langit,

Lalu Ia jadikan tujuh petala langit.

Mahasempurna pengetahuan-Nya

tentang apa saja.

(H.B Jassin, Bacaan Mulia, Jakarta: Penerbit Djambatan, 1991, h. 6)

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ اسْتَوٰٓى اِلَى السَّمَاۤءِ فَسَوّٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌࣖ

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikan-Nya tujuh angit! dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.

(Al-Qur’an dan Terjemahnya, Jakarta: Departemen Agama, 1996, h. 13)

Dalam Bacaan Mulia, Jassin bergulat keras dengan diksi, terutama ketika harus memilih kata-kata yang mampu memikul getaran sakral tanpa jatuh pada keusangan atau sentimentalisme. Istilah petala langit dalam terjemahan Jassin atas ayat di atas merupakan contoh paling nyata. Frasa petala langit adalah titik kecil tetapi sangat kaya untuk memperlihatkan bagaimana Jassin bergulat dengan diksi sebagai jalan sakralisasi bahasa Indonesia. Kata ini tidak lahir dari kamus teologi, bukan pula dari perbendaharaan istilah ilmiah, melainkan dari kosmos Melayu lama —lapisan kosakata yang membawa gema dongeng, hikayat, dan kitab-kitab awal Nusantara. Dengan memilih diksi itu, Jassin bukan sedang mencari sinonim dari samāwāt, melainkan menghidupkan register bahasa yang menjaga jarak antara pembaca dan objek yang ditunjuk. Jarak ini yang membuat bahasa terasa lebih tinggi, bukan sehari-hari.

Dalam tradisi Melayu, petala mengacu pada lapisan langit yang bertingkat-tingkat, sering dibayangkan sebagai bangunan kosmik dengan hierarki. Maknanya tidak teknis, tetapi imajinatif. Ketika Jassin memilih petala langit dibanding tujuh langit sebagaimana dalam terjemahan Departemen Agama, ia sedang menolak datarisasi: ia menjauhi diksi modern yang tegas dan informasional. Petala membuat langit bukan sekadar struktur, tetapi ruang rohani. Bunyi katanya pun lembut —vokal panjang, konsonan cair— sehingga seketika memberi ritme lain pada ayat.

Di titik ini tampak bagaimana pergulatan Jassin dengan diksi terjadi melalui dua prinsip: ia mencari kata yang menyimpan aura, dan ia menolak kata yang terlalu teknis. Bahasa diperlakukan sebagai perantara batin, bukan alat klasifikasi. Petala langit bukan hanya pilihan estetis. Ia adalah usaha mengembalikan bahasa Indonesia kepada kemampuan lamanya untuk menunjuk yang gaib dengan cara yang tidak mengeringkan makna.

Dengan begitu, diksi itu menjadi bukti kecil tetapi tajam dari metode Jassin: ia menyucikan bahasa bukan dengan meniru bahasa kitab, tetapi dengan menghidupkan kembali kosakata yang pernah digunakan untuk membayangkan dunia yang lebih besar daripada dunia sehari-hari. Dari sinilah Bacaan Mulia memperoleh suaranya yang khas —bahasa Indonesia yang diperlakukan sebagai ruang dengung bagi yang transenden.

Perbandingan di atas juga memperlihatkan dengan telanjang bagaimana Jassin memindahkan ayat yang sangat prosais —yang dalam terjemahan resmi Departemen Agama tampil padat, lurus, datar, dan bernalar administratif— ke dalam ranah retoris yang memberi ruang jeda, ritme, dan kepaduan visual. Cara Jassin memutus baris bukan hanya strategi estetis. Dia menata ulang pengalaman membaca. Baris pertama, “Ialah yang menciptakan bagimu”, berhenti sebelum makna selesai, membuat pembaca menahan napas. Makna baru memuncak ketika baris berikutnya menggenapinya: “Apa yang ada di bumi semuanya.” Inilah titik yang secara fungsional bekerja sebagai enjambemen: makna tidak dibiarkan tuntas di satu baris, tetapi “menyeberang” ke baris berikutnya sebagai sebuah gerak ritmis.

Tipografi simetris yang ia pilih —panjang baris-baris yang relatif seimbang, tata letak visual yang terkontrol— membuat ayat terasa seperti puisi bebas yang diatur oleh pendengaran, bukan oleh prosa. Jeda yang ia buka pada “Kemudian Ia berkehendak/ (menciptakan) langit,” adalah jeda yang memunculkan tinggi-rendah napas, bukan jeda argumentatif. Dan ketika ia menutup dengan “Mahasempurna pengetahuan-Nya/ tentang apa saja”, ia menempatkan ayat yang prosais ke atas dataran puisi yang ritmis: baris ganda, larik yang naik dan turun, ritme yang memusat, dan bersajak aa.

Berbeda dengan itu, terjemahan Departemen Agama merapatkan seluruh relasi sintaksis ke dalam satu kalimat panjang. Fungsi terjemahannya adalah menjelaskan maksud ayat, bukan memperdengarkan ritmenya. Terjemahan ini tepat dalam konteks tafsir normatif, tetapi menghasilkan bahasa Indonesia yang sangat familiar: penjelas, datar, dan konsisten dengan kebutuhan kelembagaan untuk kejelasan.

Melalui contoh kecil ini tampak bahwa sakralisasi bahasa Indonesia oleh Jassin terjadi bukan melalui pilihan kata saja, melainkan juga melalui cara bahasa itu diatur sebagai peristiwa batin. Ia memindahkan bahasa Indonesia ke ruang batin yang memperlakukan ayat bukan sebagai informasi, tetapi sebagai sesuatu yang harus didengar dan dirasakan. Dengan begitu, ayat yang semula prosais justru melampaui prosa melalui ritme dan tipografi. Dan di sinilah Bacaan Mulia menemukan logikanya: ia membuat bahasa Indonesia —yang modern dan sehari-hari— berusaha memikul energi kontemplatif ayat.

Melalui contoh kecil ini tampak bahwa sakralisasi bahasa Indonesia oleh Jassin terjadi bukan melalui pilihan kata saja, melainkan juga melalui cara bahasa itu diatur sebagai peristiwa batin. Ia memindahkan bahasa Indonesia ke ruang batin yang memperlakukan ayat bukan sebagai informasi, tetapi sebagai sesuatu yang harus didengar dan dirasakan.

Tetapi, dalam hal ini Jassin adalah sebuah paradoks —yang justru menimbulkan daya tarik intelektual. Di satu sisi, ia menekankan bahwa ritme, yakni alunan bunyi atau suara, bukan sekadar elemen estetika bahasa, melainkan juga medium spiritualisasi wahyu. Kesadaran ini mendorongnya untuk bergulat secara ketat dengan pemilihan diksi, menimbang setiap kata, bahkan memperhatikan struktur enjambemen agar resonansi bacaan tetap mendekati getaran sakral Al-Qur’an. Di sisi lain, Jassin tampak mengabaikan rima atau sajak —unsur yang dalam tradisi Al-Qur’an sendiri, juga dalam puisi Melayu klasik, menjadi pilar estetika dan musikalitas teks. Memang, dalam contoh terjemahan Q.S. al-Baqarah/2: 29 di atas, kita mendapati sajak akhir aa pada “pengetahuan-Nya” dan “apa saja”, tetapi rima tidak menjadi sistem yang konsisten dalam Bacaan Mulia.

Ketegangan ini menciptakan paradoks: Jassin secara disiplin menekankan ritme dan kedalaman suara, namun secara relatif meninggalkan pola rimatis yang secara historis dan tradisional dianggap esensial. Dengan demikian, karya itu menghadirkan pengalaman membaca yang sekaligus familiar dan subversif terhadap harapan estetika konvensional. Paradoks ini justru membuka ruang bagi pembaca untuk menyadari bahwa kesakralan bahasa tidak selalu terikat pada bentuk tradisional, melainkan juga pada sensitivitas terhadap getaran batin dan ketelitian linguistik.

Paradoks ini menempatkan Jassin sebagai seorang modernis yang terjebak di antara dua dunia: dunia estetika Arab-Qur’ani yang kaya dengan rima, dan dunia estetika sastra Indonesia modern yang cenderung bebas dari rima. Ia memilih jalan tengah yang unik, dengan mempertahankan ritme dan enjambemen sebagai semacam “ritme batin”, sementara secara sadar mengabaikan rima yang menjadi “ritme permukaan”. Pilihan ini sekaligus menandai kekuatan dan kelemahan Bacaan Mulia. Di satu sisi, karya itu sangat modern, selaras dengan semangat puisi Indonesia yang tengah membebaskan diri dari belenggu rima. Di sisi lain, ia relatif menjauh dari akar tradisi lisan Islam Nusantara —tradisi yang sesungguhnya sangat dihargai oleh Jassin. Dengan langkah itu, Bacaan Mulia menghadirkan pengalaman membaca yang inovatif, namun juga sedikit asing bagi mereka yang merindukan resonansi rima dan musikalitas klasik. Paradoks ini memperlihatkan bagaimana Jassin membentuk estetika yang tidak hanya kritis terhadap tradisi, tetapi juga tetap mencoba mempertahankan dimensi spiritual bahasa.

Bagaimanapun, Jassin tidak pernah menyebut terjemahan yang ia hasilkan sebagai “puisi Al-Qur’an”, begitu juga dia tidak pernah menobatkan ayat-ayat Al-Qur’an yang ia tata dalam bentuk larik sebagai “puisi”. Untuk yang pertama ia sebut sebagai “terjemahan al-Qur’an secara puitis” —menandai metode, bukan ontologi teks. Untuk yang kedua ia sebut sebagai “al-Qur’an berwajah puisi” —sekadar wajah, bukan hakikat. Pilihan istilah itu jelas lahir dari kesadarannya bahwa Al-Qur’an sendiri (Q.S. Yasin/36: 69) dengan tegas menolak menyebut dirinya sebagai syi‘r (puisi).4 Titik ini memperlihatkan bahwa Jassin, dengan segala keberanian estetis dan intelektualnya, tetap bergerak dalam bingkai kehati-hatian teologis: ia mendorong bahasa Indonesia sampai batas sakralnya, namun tidak menerabas garis merah yang ditarik Al-Qur’an tentang dirinya sendiri. Dari ketegangan inilah karakter paling menarik dari proyek Jassin memperoleh bentuknya.

Bacaan Mulia sebagai Proyek Intelektual

Bacaan Mulia adalah karya yang unik —bahkan ganjil— dalam sejarah penerjemahan Al-Qur’an di Indonesia. Penerjemahan, pada asasnya, menuntut kecakapan ganda: penguasaan mendalam atas bahasa asal dan bahasa tujuan. Dalam kasus Al-Qur’an, tuntutan itu berlipat, sebab teks ini tidak hanya memakai bahasa Arab abad ke-7, tetapi juga berkelindan dengan tradisi penafsiran, ilmu-ilmu Al-Qur’an, dan struktur retorik yang khas. Di sinilah posisi Jassin tampak problematis sekaligus menarik. Ia menguasai bahasa Indonesia modern, seorang kritikus yang tajam terhadap nuansa semantik dan ritme. Namun ia bukan ahli bahasa Arab klasik, bukan mufasir, dan tidak dibesarkan dalam tradisi ilmu-ulmu Al-Qur’an. Secara teori, ia tidak memenuhi prasyarat yang lazim dianggap mutlak untuk menerjemahkan Al-Qur’an. Fakta itu kerap dijadikan alasan untuk meragukan Bacaan Mulia.

Dalam tulisannya sendiri, Jassin tidak pernah menutupi keterbatasannya. Ia berkali-kali mengakui bahwa dirinya bukan ahli bahasa Arab klasik dan tidak memiliki perangkat ilmu tafsir yang mapan. Alih-alih menyiasati kekurangan itu, ia memilih bergerak dalam wilayah yang ia kuasai: kepekaan estetika, pembacaan dekat, dan intuisi bahasa. Kejujuran ini penting, karena Bacaan Mulia tidak berpretensi apalagi berpura-pura sebagai tafsir. Ia hadir sebagai dialog batin antara teks suci dan seorang pembaca modern yang bertanggung jawab pada kedalaman makna tanpa mengklaim otoritas keagamaan.

Tetapi justru celah inilah yang membuat karya Jassin tampil sebagai percobaan intelektual yang tidak memiliki preseden: seorang tokoh sastra yang berupaya menyeberang ke ranah sakral dan menguji batas-batas kompetensi bahasa Indonesia tanpa perlindungan otoritas keilmuan yang biasanya mengawal terjemahan kitab suci. Ini yang menjadikan Bacaan Mulia bukan sekadar produk, tetapi peristiwa.

Jassin memasuki wilayah yang secara tradisional dikuasai para mufasir, tetapi ia melakukannya dengan perangkat yang sama sekali berbeda. Ia tidak membawa seperangkat ilmu tafsir klasik —‘ulūm al-Qur’ān, asbāb al-nuzūl, ilmu balāghah, atau kaidah fikih— melainkan seperangkat alat yang ia kuasai sebagai kritikus sastra: kritik teks, pembacaan dekat terhadap struktur kalimat, analisis ritme dan repetisi, serta kepekaan ekstrem terhadap liku-liku diksi dan lekuk-lekuk makna. Di sinilah terletak metodologi Jassin, yang sekaligus membentuk kerangka epistemiknya.

Ia memperlakukan Al-Qur’an seperti sebuah teks yang dapat dibaca secara intensif, kata demi kata, larik demi larik, tanpa harus tunduk sepenuhnya pada kerangka interpretasi yang diwariskan ulama. Karena itu, Bacaan Mulia tidak mengikuti pola terjemahan Al-Qur’an yang umum —yang biasanya dijaga para ulama tradisional atau dilandasi pendekatan modernis yang berbasis filologi Timur Tengah. Bacaan Mulia lahir dari perspektif seorang pembaca sastra yang percaya bahwa teks suci pun dapat, dan perlu, diselami melalui ritme, tonasi, dan gerak bahasanya, termasuk dalam terjemahannya. Di sinilah Jassin menegaskan posisinya: bukan menandingi ulama, tetapi menulis dari luar pakem mereka.

Dengan kerangka semacam itu, Bacaan Mulia tampil sebagai sebuah proyek intelektual yang penuh kesadaran metodologis. Jassin tidak sekadar “menerjemahkan” Al-Qur’an. Dia mencoba merumuskan prinsip-prinsip bagaimana bahasa Indonesia dapat memikul beban makna kitab suci tanpa kehilangan kejernihan konsep dan denyut puitis yang menjadi roh teks tersebut. Upaya itu menempatkannya pada posisi yang tidak biasa: ia berusaha membuktikan bahwa bahasa Indonesia modern —bahasa yang lahir dari pergulatan kolonial, modernitas, dan pencarian identitas nasional— mampu mengemban muatan kosmologis, etis, dan estetik Al-Qur’an. Dalam arti itu, Bacaan Mulia adalah eksperimen besar tentang kecukupan dan kememadaian sebuah bahasa. Ini bukan hanya pertaruhan estetika, tetapi juga argumen epistemik tentang kapasitas bahasa Indonesia untuk berbicara di hadapan wahyu tanpa tunduk pada inferioritas atau kehilangan integritasnya. Proyek intelektual Jassin lahir dari keyakinan bahwa bahasa dapat dinaikkan derajatnya melalui kerja yang jernih, teliti, dan berani.

Bacaan Mulia bergerak dari dua horison yang saling menantang. Pada satu sisi terdapat horison lokal. Jassin membaca, menimbang, dan mengkritik sekitar sepuluh terjemahan Al-Qur’an berbahasa Melayu-Indonesia yang telah beredar jauh sebelum proyeknya dimulai. Dari situ ia menangkap kecenderungan yang hampir seragam: terjemahan yang prosais, miskin perhatian pada musikalisasi teks, dan sering mengadopsi struktur sintaksis Arab secara mentah sehingga terasa asing dalam bahasa Indonesia modern. Baginya, persoalan ini bukan sekadar soal gaya, tetapi persoalan cara berpikir. Terjemahan-terjemahan itu, dalam pandangannya, seperti memaksa bahasa Indonesia berlutut di hadapan bahasa Arab, bukannya membiarkannya bernegosiasi secara setara, memakai kekuatan internalnya, dan mencapai ekspresi makna yang optimal. Kritiknya menunjukkan keyakinan bahwa bahasa Indonesia sebenarnya mampu bekerja pada tingkat yang jauh lebih tinggi bila diberi ruang estetik dan intelektual yang memadai.

Sisi lainnya adalah horison global. Jassin memeriksa terjemahan Al-Qur’an dalam bahasa Inggris, Belanda, Prancis, dan Jerman, karya para penerjemah yang juga bergulat dengan dilema yang tak mudah: bagaimana menghadirkan teks yang sekaligus wahyu, puisi, hukum, narasi, dan retorika ke dalam bahasa yang sama sekali berbeda, yang ditujukan kepada pembaca yang juga sama sekali berbeda. Dari pengamatan itu ia melihat bahwa masalah penerjemahan Al-Qur’an bukan masalah lokal, melainkan persoalan universal: bahasa penerima selalu diuji untuk menampung sesuatu yang berada di ambang makna. Para penerjemah Barat itu, dengan segala keterbatasannya, menunjukkan bahwa terjemahan Al-Qur’an adalah medan pergumulan intelektual yang tak pernah selesai, sebuah arena di mana setiap bahasa berjuang menemukan bentuk yang pantas bagi kehadiran teks suci.

Di antara terjemahan Barat, The Holy Qur’an: Text, Translation, and Commentary karya Abdullah Yusuf Ali adalah yang paling mengesankan bagi Jassin. “Itulah terjemahan yang saya rasa paling indah,” tulisnya, seakan menemukan pantulan aspirasi estetiknya sendiri dalam bahasa Inggris yang lembut dan ritmis itu. Abdullah Yusuf Ali, yang lahir di India dari keluarga muslim yang taat, adalah figur yang menarik bagi Jassin: seorang sarjana sastra Inggris dengan dasar keislaman yang kokoh, yang menggabungkan kecermatan akademik, kepekaan bahasa, dan kedalaman spiritual dalam satu buku.

Bagi Jassin, latar belakang ganda Yusuf Ali —modern sekaligus religius, sarjana sastra sekaligus teolog— memberi contoh bagaimana terjemahan Al-Qur’an dapat bergerak melampaui fungsi informatif. Terjemahan Abdullah Yusuf Ali bukan hanya menyampaikan makna, tetapi juga suasana batin, irama, dan keheningan ayat. Karena itu, ketika Jassin bertanya apakah bahasa modern mampu memikul beban sakral sebuah kitab suci, ia menemukan jawabannya pada karya Yusuf Ali: sebuah bahasa-baru dapat dinaikkan martabatnya jika diterjemahkan dengan kesungguhan intelektual dan rasa bahasa yang peka.

Dua horison itulah —lokal dan global— yang membentuk landasan intelektual Bacaan Mulia dan menjadikannya proyek yang sadar akan tradisi sekaligus berani memperluasnya. Dengan membawa kerangka metodologisnya —berbasis kritik teks, pembacaan dekat, dan sensitivitas kritik halus terhadap tradisi terjemahan lokal yang menurutnya terlalu prosais, Jassin sesungguhnya tengah mengajukan sebuah gagasan baru tentang apa yang disebut sebagai “menerjemahkan al-Qur’an”. Ia menimbang karya-karya terdahulu di Nusantara, membandingkannya dengan tradisi internasional yang ia kenal melalui bahasa asing, dan dari situ membangun standar lain tentang apa yang seharusnya dicapai sebuah terjemahan kitab suci.

Dalam lanskap itu, Bacaan Mulia menjadi lebih dari sekadar teks terjemahan. Ia adalah upaya intelektual untuk menggeser cara Indonesia memahami hakikat penerjemahan Al-Qur’an itu sendiri. Jassin menunjukkan bahwa kerja penerjemahan bukan hanya memindahkan makna dari satu bahasa ke bahasa lain, melainkan memikirkan ulang hubungan antara wahyu, bahasa, dan bentuk. Melalui Bacaan Mulia, ia mengajak pembaca Indonesia melihat bahwa terjemahan Al-Qur’an dapat menjadi ruang eksperimen intelektual —ruang tempat bahasa Indonesia diuji, ditantang, dan diangkat derajatnya sebagai medium pemahaman keagamaan.

Jassin berdiri dengan otoritas yang ia bangun sendiri, berada di luar medan otoritas tradisional Al-Qur’an. Ia bukan ulama, bukan wakil negara, melainkan seorang intelektual modern yang mencoba merumuskan ulang syarat-syarat kesakralan melalui kerja bahasa. Identitasnya sebagai penerjemah karya sastra yang terampil membuatnya akrab dengan tuntutan estetika: ia selalu bergulat agar terjemahannya sanggup menandingi kekuatan karya asli. Ketika ia memasuki wilayah Al-Qur’an, tantangan itu berubah wujud tetapi tidak berkurang bobotnya. Ia berusaha agar terjemahan yang dihasilkannya, meskipun tak mungkin menyamai bahasa wahyu, paling tidak dapat membawa denyut estetis Al-Qur’an —teks yang dalam pandangannya amat puitis, berdetak antara ritme dan makna. Seluruh latar belakang kesusastraan dan kepekaan estetik Jassin memberinya dasar intelektual untuk menggarap Bacaan Mulia. Dasar itu kemudian menguat karena baginya proyek ini bukan hanya usaha intelektual, melainkan juga kerja spiritual yang dijalani dengan kesungguhan seorang pencari.

Dalam refleksinya, Jassin berkali-kali menunjukkan bahwa proses mencari padanan kata bukan sekadar kerja teknis (Jassin 2000c: 26-42). Ia menyebut bagaimana satu ayat bisa membuatnya tertegun, bagaimana satu kata terasa “terlalu dingin” atau “kurang cahaya”, dan bagaimana ia harus menunggu hingga menemukan diksi yang “mengalir seperti nafas”. Beberapa contoh yang ia ilustrasikan bukanlah argumen akademis, melainkan kisah afeksi: terjemahan lahir dari pergulatan rasa sebanyak pergulatan akal. Dari sinilah terlihat bahwa Bacaan Mulia mulai bergerak melampaui batas proyek intelektual dan perlahan masuk ke wilayah pengalaman rohani.

Bacaan Mulia sebagai Proyek Spiritual

Proyek Bacaan Mulia juga terasa memiliki getaran spiritual. Jassin mendekati Al-Qur’an bukan hanya sebagai teks, tetapi sebagai medan makna yang menuntut ketakziman. Pilihan katanya seolah menunjukkan seorang perantara yang sedang mencari “suara” paling jujur dalam bahasa Indonesia, bukan sekadar padanan kata demi kata. Terasa ada dorongan batin, semacam kerinduan untuk mendekatkan wahyu kepada pembacanya melalui medium yang indah dan jernih. Tapi bagaimanapun, bagi Jassin sendiri (Jassin 2000d: 107-108), “Bahasa al-Qur’an terlalu dalam maknanya dan setiap terjemahan hanyalah usaha untuk mendekati isinya dan tidak pernah akan dapat mengungkapkan isinya secara sempurna.”

Meskipun Jassin adalah kritikus ulung dan penerjemah yang terampil, dalam proses Bacaan Mulia ia tidak hadir sebagai keduanya. Dalam esai “Pengalaman Menerjemahkan al-Qur’an secara Puitis” (Jassin 2000c: 20—42), ketika ia menceritakan pergulatannya yang paling personal dalam melahirkan karya itu, ia tidak berbicara dengan nada seorang ahli, tetapi sebagai manusia yang sedang mengalami perubahan batin. Suaranya terdengar seperti seseorang yang tersentuh kembali oleh sesuatu yang pernah ia kenal di masa kecil, tetapi sempat ia tinggalkan: suara nenek yang membaca Al-Qur’an setiap senja, gema yang dulu hanya ia dengar sebagai musik kampung, kini kembali memanggilnya pada usia dewasa, setelah kehilangan, setelah keterpurukan, setelah tubuhnya lelah ditempa kehidupan.

Dari pengalaman kesedihan dan keterharuan itulah ia tergerak, seperti ditarik kembali oleh arus halus yang muncul dari wahyu, bukan dari teori atau pemikiran diskursif-spekulatif. Dalam momen-momen itu, Jassin tidak sedang menimbang diksi atau menyusun kerangka metodologi. Dia sedang mengalami kembali dirinya, dan Al-Qur’an hadir bukan sebagai teks yang harus ditafsirkan, tetapi sebagai suara yang mengubah arah hidupnya. Dengan demikian, proyek Bacaan Mulia lahir dari ruang batin yang tak bisa dijelaskan oleh kerangka kritik sastra, melainkan dari sebuah perjumpaan rohani yang mendalam. Bagi Jassin, pengalaman batin bukan sekadar latar, tetapi sumber pengetahuan dan penghayatan.

Dari esainya “Pengalaman Menerjemahkan al-Qur’an secara Puitis”, ada dua simpul pengalaman yang dengan jelas menunjukkan pergolakan dan perubahan batin Jassin.

Pertama, wafatnya sang istri, Arsiti, pada 12 Maret 1962. Mengikuti tradisi Islam, selama tujuh malam berturut-turut sepeninggal almarhumah, rumah Jassin dipenuhi suara pembacaan surat Yasin. Dalam suasana duka itu, gema ayat-ayat suci mengalir seperti suara masa kecilnya —suara nenek yang setiap sore melantunkan Al-Qur’an— membangkitkan keterharuan sekaligus kenangan yang paling dalam. Di malam kedelapan, rumah tiba-tiba menjadi sunyi. Tidak ada lagi tamu yang datang mengaji. Justru dalam kesunyian itulah Jassin mengambil Al-Qur’an, mulai membaca pelan, dan lama-kelamaan suaranya menguat. Momen itu menandai pergeseran batin yang tidak mudah dijelaskan dengan logika: ia seperti memasuki kembali ruang batin yang pernah tertutup lama. Inilah titik lahirnya spiritualitas Jassin, suatu kesadaran yang bukan muncul dari doktrin atau diskusi intelektual, tetapi dari peristiwa eksistensial yang mengguncang dan memaksa jiwa mencari pegangan.

Kedua, pengalaman keterlindungan dan ketenangan rohani di tengah badai politik. Jassin adalah salah seorang penandatangan Manifes Kebudayaan, yang diluluhlantakkan oleh Partai Komunis Indonesia hingga akhirnya dilarang oleh Presiden Soekarno. Fitnah, tuduhan, dan insinuasi memburu dirinya dan sahabat-sahabatnya. Namun justru pada masa yang paling rawan itu ia merasa paling tenang. Ketenangan itu bukan akibat sikap pasif, melainkan lahir dari kebiasaan setiap pagi “menghirup firman Tuhan” —ungkapan yang ia pilih sendiri, seakan firman itu adalah udara yang menyelamatkannya dari sesak dan gelombang kebencian. Di titik itu membaca Al-Qur’an tidak lagi menjadi ritual, tetapi menjadi kebutuhan batin yang memungkinkan Jassin menahan amarah, menolak balas dendam, dan berubah perlahan menjadi pribadi yang “aman dan damai”, sebagaimana ia gambarkan.

Dari titik ini, proyek spiritual Jassin mulai bersenyawa dengan proyek intelektualnya. Ia membaca Al-Qur’an setiap hari, “meskipun hanya seayat”, sampai firman-firman itu, kata Jassin, “menjadi nafas saya, menjadi darah yang beredar dalam tubuh saya, menjadi daging saya.” Penerjemahan kemudian muncul bukan sebagai keputusan akademis, tetapi sebagai konsekuensi natural dari kedalaman keterlibatannya dengan teks. Jassin tidak memulai dari ambisi intelektual. Dia bergerak dari rasa syukur, dari kebutuhan batin, dari keinginan untuk membagikan kejernihan dan denyut estetis ayat-ayat yang telah membentuk ulang dirinya.

Dari dua simpul ini terlihat bahwa proyek spiritual Jassin mengikuti logika batin yang khas: dari kehilangan menuju keterharuan, dari keterharuan menuju ketenangan, dari ketenangan menuju kesadaran, dan dari kesadaran menuju penerjemahan. Karena itu, ketika ia mulai mengerjakan Bacaan Mulia di Belanda pada 1972, langkah itu bukan sekadar pekerjaan intelektual, melainkan puncak perjalanan rohani yang matang. Karyanya lahir dari dialog batin selama bertahun-tahun, suatu proses yang lebih mirip penyembuhan dan penemuan diri daripada sekadar teknis penerjemahan.5

Relevansi dan Refleksi untuk Hari Ini

Struktur batin Jassin dalam Bacaan Mulia tersusun dari tiga poros yang saling menjalin dan saling meneguhkan. Pertama, ia berpijak pada keyakinan bahwa bahasa Indonesia modern memiliki potensi estetik yang belum sepenuhnya diolah —bahwa bahasa ini, bila diasah dengan ketelitian dan keberanian, mampu memikul beban sebuah teks sakral tanpa harus menyerah pada rasa inferior di hadapan bahasa Arab. Kedua, ia menempatkan penerjemahan bukan sebagai tugas teknis, melainkan sebagai proses intelektual yang menuntut kedalaman pembacaan, dialog kritis dengan tradisi terjemahan sebelumnya, dan pemahaman tentang bagaimana makna bekerja dalam ritme, diksi, serta struktur larik. Ketiga, ia menyandarkan seluruh proses itu pada pengalaman spiritual yang membentuknya selama bertahun-tahun: pembacaan yang menenangkan, ingatan masa kecil yang menggetarkan, dan perjumpaan dengan ayat-ayat yang perlahan-lahan menjadi “nafas dan darah” dalam hidupnya. Dari tiga poros inilah Bacaan Mulia memperoleh bentuknya —sebuah upaya menyatukan wahyu, bahasa modern, dan sensitivitas estetik dalam satu karya yang hidup antara tubuh, pikiran, dan pengalaman batin.

Dengan struktur batin itu, apa relevansi Bacaan Mulia bagi kita hari ini, di era algoritma ini?

Setelah menerima kritik dan terutama verifikasi oleh Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an —badan resmi yang memegang otoritas tertinggi atas segala bentuk penerbitan Al-Qur’an di Indonesia—, Bacaan Mulia melewati proses penyempurnaan yang panjang. Bacaan Mulia (beserta proyek kembarnya, Al-Qur’an Berwajah Puisi) akhirnya berhasil mendapatkan pengesahan atau justifikasi dari sejumlah otoritas penting. Dari lingkaran kekuasaan negara, deretan Menteri Agama —mulai dari H.A. Mukti Ali, Alamsjah Ratu Perwiranegara, hingga Munawir Sjadzali— memberikan sambutan resmi. Dari otoritas keagamaan formal, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia seperti KH M. Syukri Ghozali dan KH Hasan Basri turut memberikan dukungan tertulis. Bahkan seorang ulama yang sekaligus sastrawan berpengaruh, HAMKA, memberikan pengantar yang mengapresiasi ikhtiar Jassin.

Dukungan para tokoh itu ibarat cap stempel yang memperkuat kredensial pribadi Jassin, namun Bacaan Mulia tetaplah marginal dalam lanskap terjemahan Al-Qur’an. Dukungan otoritas keagamaan itu tidak berhasil menjembatani jurang antara visi estetik-spiritual Jassin dengan logika otoritas keagamaan yang mengutamakan keseragaman, kepastian hukum, dan kontrol atas makna. Dengan demikian, marginalisasi Bacaan Mulia justru menjadi paradoks yang lebih tragis: ia bukan lagi ditolak mentah-mentah, melainkan dihormati sekaligus diasingkan —sebuah bentuk pengakuan yang tidak mengubah posisinya sebagai monumen yang indah namun terisolasi dalam sejarah penerjemahan kitab suci di Indonesia. Bacaan Mulia memang menarik perhatian dunia akademik, namun tetap tidak menjadi rujukan utama terjemahan Al-Qur’an.

Fakta itu akhirnya menyentuh segi lain yang lebih subtil dan mendasar, yaitu bahwa bahasa keagamaan publik Indonesia ternyata memang tidak mengambil jalan estetik-spiritual sebagaimana ditawarkan Jassin, melainkan memilih jalan lain yang lebih dominan, yaitu jalan instrumental yang fungsional bagi praksis dakwah, politik identitas, dan konsumsi massal. Bahasa agama dalam wacana publik lebih sering berfungsi sebagai alat untuk memobilisasi, mengajar secara normatif, atau menegaskan batas komunitas, daripada sebagai medium untuk permenungan, pendalaman rasa, atau pertemuan intim dengan yang sakral.

Dalam ruang yang demikian, keindahan puitis yang dirawat Jassin dianggap sebagai kemewahan yang tidak praktis, bahkan gangguan terhadap kejelasan pesan dan efektivitas komunikasi. Sementara Bacaan Mulia meminta pembaca untuk melambat, merasakan setiap diksi, dan menyelami ritme, bahasa keagamaan arus utama justru diminta untuk cepat, jelas, mudah direproduksi, dan mampu membangkitkan respons emosional yang langsung —entah itu semangat, ketaatan, atau solidaritas kelompok.

Dengan demikian, posisi marginal Bacaan Mulia bukanlah semata-mata soal otoritas keagamaan yang menolaknya, melainkan soal kegagalannya berkompetisi dalam ekosistem linguistik yang telah berubah. Ia kalah bukan karena tidak indah atau tidak dalam, tetapi karena tidak cukup fungsional dalam logika pasar wacana keagamaan Indonesia modern, yang didorong oleh kecepatan media, politik elektoral, dan kebutuhan akan identitas yang mudah dikonsumsi. Dalam lanskap seperti ini, karya Jassin tetap menjadi oasis yang sunyi —sebuah alternatif yang halus, reflektif, dan personal, tetapi sekaligus terasing dari gelora bahasa agama yang riuh di ruang publik.

Di tengah banjir informasi hari ini, ketika ruang publik dipenuhi kebisingan bahasa, hoaks yang berseliweran, dan wacana keagamaan yang kerap terseret retorika politik yang kasar, bahasa Indonesia seperti kehilangan denyut kesakralannya. Dalam lanskap yang gaduh itu, Bacaan Mulia hadir sebagai latihan batin: sebuah ajakan untuk kembali memperlambat langkah, menimbang kata, dan menyadari bahwa menyentuh Yang Sakral tidak bisa dilakukan dengan bahasa yang tergesa-gesa atau pongah. Proyek ini menuntut kesabaran dalam menghayati diksi, kerendahan hati untuk tidak melampaui makna, dan kepekaan terhadap keindahan yang sering luput ketika bahasa agama diperlakukan sekadar sebagai alat persuasi. Dalam cara demikian, Bacaan Mulia berdiri sebagai antitesis terhadap profanisasi bahasa agama —sebuah usaha mengembalikan gema suci dalam bahasa yang sehari-hari kita pakai— dan dari sana percikan refleksi yang lebih jernih bisa muncul.

Dengan demikian, Bacaan Mulia adalah batu uji di zaman yang bising ini: bisakah kita kembali mendengar suara suci dalam bahasa Indonesia yang begitu ramai, riuh, berisik, dan profan ini? Bacaan Mulia mungkin marginal sebagai rujukan, tapi ia tetap hidup sebagai kemungkinan. Ia adalah warisan yang belum selesai. Ia adalah bukti bahwa bahasa Indonesia pernah diuji sampai batas tertingginya. Tantangannya sekarang: adakah ruang bagi “spiritualitas estetis” seperti ini di masa depan? Apakah Bacaan Mulia akan selamanya menjadi monumen, atau suatu saat akan dibaca ulang sebagai panduan untuk membersihkan bahasa agama kita yang telah tercemar di ruang publik? []

Cinangka, 14 Desember 2025

Catatan Kaki:

[1] Penting dicatat bahwa H.B. Jassin sendiri tidak pernah memakai istilah enjambemen sebagai perangkat teoretis bagi cara kerjanya, baik dalam Bacaan Mulia maupun Al-Qur’an Berwajah Puisi. Namun cara dia memotong baris dan menunda pemenuhan makna sintaksis, bekerja persis seperti apa yang dalam teori sastra modern disebut enjambemen. Istilah ini baru dikenal luas dalam wacana sastra Indonesia setelah dekade 1970-an. Jassin bekerja bukan dengan terminologi teknis, melainkan dengan intuisi ritmis yang ia uraikan dalam bahasa pengalaman. Dalam kata-katanya sendiri (“Pengalaman Menterjemahkan al-Qur’an Secara Puitis”, h. 28): “Cara menyusun baris-baris sajak pun perlu dipertimbangkan. Dari sudut irama yang bertalian dengan pengaturan nafas, dari sudut keteraturan bunyi demi kenikmatan pendengaran, dan juga dari sudut kesatuan isi kalimat atau bagian-bagian kalimat.”

Dengan kata lain, cara kerja Jassin dalam konteks ini bukan lahir dari teori sastra modern, melainkan dari pengalaman, penghayatan, dan intuisi seorang kampiun sastra. Apa yang hari ini dapat dikenali secara fungsional sebagai enjambemen bukanlah teori yang ia adopsi, melainkan nama modern bagi praktik ritmis yang lahir dari pendengaran, penglihatan, nafas, dan kepekaan bahasa yang sudah ia miliki jauh sebelum istilah atau kategorinya tersedia. Dalam konteks ini, ritme mendahului sintaksis. Dengan demikian, menyebut cara kerja Jassin dalam hal ini dengan enjambemen adalah cara kita hari ini membaca cara kerja Jassin itu sendiri. Kategori modern itu muncul bukan dari riwayat intelektualnya, melainkan dari langkah kita sekarang dalam memahami kerangka metodologisnya. Bahasa Indonesia belum sempat memberi nama pada fenomena ini karena puisi modern datang lebih cepat dibanding teori puisi.

[2] Dalam kritik sastra modern, enjambemen merujuk pada pemotongan larik yang menahan penyelesaian makna hingga baris berikutnya. Dalam batas pengetahuan saya, konsep ini tidak dikenal dalam ilmu balaghah klasik, tetapi prinsip kerjanya memiliki sejumlah padanan struktural dengan beberapa konsep dalam ilmu balaghah. Misalnya, teori nadhm (susunan internal ayat) melihat kekuatan makna lahir dari tegangan antarfrasa dan penundaan relasi sintaktis. Teori fâshilah yang menunda penyempurnaan makna menghasilkan efek retoris yang, secara fungsional, serupa dengan enjambemen: makna tidak tuntas pada satu titik, tetapi “menyeberang” ke struktur berikutnya —makna ayat al-Qur’an kadang tidak lengkap dalam satu ayat, melainkan berlanjut ke ayat berikutnya. Demikian juga konsep taqdîm-ut ta’khîr (pembalikan urutan) dan hadzf (penghilangan tersirat) beresonansi dengan konsep enjambemen. Dalam konteks ini, pilihan grafis Jassin bukan tanpa preseden. Ia merupakan bentuk modern dari tegangan makna yang secara retoris sudah diakui dalam studi al-Qur’an klasik, hanya berbeda bahasa teknis dan medium ungkapannya.

[3] Pemahaman penuh atas proyek Bacaan Mulia mustahil tanpa melihatnya sebagai satu paket dengan eksperimen H.B. Jassin yang lain: Al-Qur’an Berwajah Puisi. Jika Bacaan Mulia adalah upaya menerjemahkan “rasa puitis” dan kesakralan makna al-Qur’an ke dalam bahasa Indonesia, maka Al-Qur’an Berwajah Puisi adalah upaya paralel untuk menyingkapkan struktur puitis dan ritme batin al-Qur’an pada tingkat bentuk visual teks Arabnya sendiri. Dalam Al-Qur’an Berwajah Puisi, Jassin menyusun ulang teks Arab al-Qur’an (tanpa mengubah satu huruf pun) ke dalam larik-larik dan bait-bait layaknya puisi modern, dengan enjambemen dan tata letak baris demi baris secara simetris. Teks Arab dua proyek Jassin ini dikerjakan oleh kaligrafer andal D. Sirajuddin.

Kedua karya ini berbagi landasan epistemik yang sama: keyakinan Jassin bahwa kekuatan dan kemukjizatan al-Qur’an (i‘jaz) termanifestasi secara paling hakiki dalam keindahan puitisnya, baik secara auditif (seperti yang didengarnya dari nenek di Gorontalo) maupun secara visual. Namun, inilah yang menimbulkan paradoks sekaligus sumber polemik utama. Di satu sisi, Bacaan Mulia berusaha mensakral-kan bahasa Indonesia dengan menjadikannya wahana wahyu. Di sisi lain, Al-Qur’an Berwajah Puisi dianggap banyak ulama justru mendesakralisasi mushaf karena dianggap mengubah bentuk sakral rasm Utsmani sebagai standar tradisional penulisan al-Qur’an. Bagi sebagian otoritas keagamaan, tindakan “mempuisikan” teks suci —meski Jassin hati-hati menyebutnya sekadar “berwajah puisi”— adalah problem teologis serius. Sebab, al-Qur’an sendiri menegaskan bahwa ia bukan puisi atau syi’r (Q.S. Yasin/36: 69), betapapun syi’r di situ —yang secara harfiah berarti puisi— tak bisa difahami baik sebagai syair Melayu klasik maupun puisi Indonesia modern sebagaimana telah dikatakan (dalam catatan kaki nomor 4).

Namun bagi Jassin, Al-Qur’an Berwajah Puisi justru merupakan usaha menjaga sakralitas teks Arab al-Qur’an —bukan menguranginya. Baginya, kesucian al-Qur’an tidak hanya terletak pada makna yang tak terjangkau atau pada huruf-huruf yang tertata statis-prosais, melainkan juga pada denyut estetis yang hidup di dalamnya: irama, penekanan, kesedapan bunyi, dan pola-pola repetisi yang membentuk semacam “tubuh bahasa” wahyu secara visual. Dengan menyusun ulang teks itu ke dalam larik-larik simetris dan enjambemen yang cermat, Jassin hendak menyingkap struktur batin yang selama ini tersembunyi di balik teks prosais konvensional al-Qur’an. Ia yakin bahwa keindahan bentuk grafis-visual ini bukanlah tambahan manusiawi, melainkan perwujudan dari hakikat puitis al-Qur’an itu sendiri —sebuah dimensi sakral yang justru sering diabaikan ketika teks dibaca hanya sebagai kumpulan hukum, doktrin, dan moral.

Dalam kerangka ini, tipografi puisi adalah alat hermeneutik visual. Ia menjembatani mata dan batin pembaca agar merasakan langsung gelombang ritmis yang sama yang pernah didengar Jassin dari neneknya di Gorontalo. Dengan demikian, sakralitas bagi Jassin bersifat holistik: ia merangkum bunyi, makna, dan bentuk (grafis-visual). Maka, upaya “mempuisikan” tata letak ini adalah ikhtiar untuk menghadirkan kesakralan secara lebih utuh, bukan menodainya. Ini sebuah langkah berani yang justru mengandaikan penghormatan yang sangat dalam terhadap teks suci, meski akhirnya ditolak oleh banyak pihak yang memegang teguh sakralitas teks al-Qur’an yang sudah dibakukan, bahkan dibekukan.

[4] Bahwa al-Qur’an menolak menyebut dirinya sebagai puisi (syi’r), hal itu perlu difahami dengan baik. Arti syi’r (syair atau puisi) dalam Q.S. Yasin/36: 69 itu harus difahami dalam konteks zamannya, yakni masyarakat Arab abad ke-7 ketika al-Qur’an diturunkan. Bagi masyarakat Arab masa itu, syi’r tak lain adalah bentuk puisi Arab tradisional dengan pola-pola metrum (‘arûdh) dan rima akhir (qâfiyah) yang teratur secara ketat. Dalam konteks itu, al-Qur’an jelas bukan syi’r. Karenanya, syi’r di situ tak bisa dihafami dalam pengertian puisi secara umum atau modern. Meskipun secara harfiah syi’r berarti syair (Melayu klasik) dan puisi (Indonesia modern), pengertian syi’r dalam al-Qur’an bagaimanapun terikat pada konteks dan zamannya. Namun demikian, tak bisa disangkal bahwa betapun al-Qur’an bukanlah syi’r, ayat-ayatnya sangat puitis, sebagaimana diyakini H.B. Jassin. Dengan kata lain, al-Qur’an bukan syi‘r, justru karena ia melampaui kategori-kategori sastra manusia, bukan karena ia miskin estetika.

[5] Dalam salah satu fragmen otobiografisnya (lihat Jassin 2000a), Jassin menyebut pengalaman kecil yang baginya terasa sebagai peringatan atau perlindungan ilahi. Ia pernah batal menumpang sebuah mobil karena urusan yang remeh, hanya untuk mendengar kemudian bahwa mobil itu mengalami tabrakan hebat. Ia menuliskan kejadian itu bukan sebagai heroisme, melainkan sebagai peristiwa yang membuatnya termenung: seperti ada jeda tipis antara hidup dan musnah, dan ia lolos bukan karena kepandaian atau keberuntungan, tetapi karena sebuah “tarikan halus” yang tidak dapat dijelaskan.

Dalam fragmen lain, ia menceritakan bagaimana suatu malam ia hendak memasuki kompleks P. di Senen —sebuah kawasan hiburan yang pada masa itu punya reputasi kelam— namun di sana terjadi kebakaran, sehingga oplet yang dikendarainya segera menjauh. Ketika esok harinya dia datang ke tempat itu dan tak melihat tanda-tanda kebakaran yang dilihatnya semalam, ia menafsirkan peristiwa itu sebagai bentuk penjagaan. “Rupanya Tuhan juga yang melindungi saya supaya jangan datang ke tempat itu,” kenang Jassin. Bukan perlindungan moral dalam pengertian konvensional, melainkan penjagaan batin, semacam peringatan bahwa hidupnya sedang diarahkan ke jalur lain.

Bagi Jassin, peristiwa semacam ini bukan bukti mukjizat. Ia mencatatnya sebagai kejadian sehari-hari yang meninggalkan gema batin. Namun justru gema itulah yang menyusun pola: perlahan-lahan ia merasa hidupnya dikelilingi tanda-tanda kecil yang menuntunnya menjauh dari kegelapan, menuju sesuatu yang lebih jernih. Peristiwa-peristiwa itu tak berkaitan langsung dengan Bacaan Mulia, tetapi semuanya seperti mata rantai menuju kesadaran yang kelak membuatnya peka pada suara ayat.

Fragmen-fragmen itu menunjukkan bahwa kebangkitan spiritual Jassin bukanlah ledakan mendadak, melainkan lintasan panjang yang dipenuhi momen hening, ketegangan moral, dan rasa keterlindungan. Ia sendiri mungkin tidak menyadarinya saat itu, tetapi dari sudut pandang pembaca, peristiwa-peristiwa kecil itu tampak seperti batu penanda di jalan sunyi yang kemudian berakhir pada karya terbesar Jassin: upayanya membaca kembali al-Qur’an dengan seluruh dirinya —akalnya, estetikanya, dan kegelisahan batinnya.

[6] Bacaan Mulia telah menjadi bahan kajian akademik yang cukup signifikan, baik dalam forum seminar, jurnal ilmiah, maupun karya-karya akademik mulai skripsi, tesis, hingga disertasi. Secara umum, kajian-kajian ini menyoroti berbagai dimensi yang merefleksikan ketegangan antara pandangan konservatif-tradisional di satu sisi dan inovasi modern di sisi lain. Banyak penelitian menitikberatkan pada aspek linguistik-terjemahan, di mana Bacaan Mulia dianalisis sebagai eksperimen bahasa yang berani menguji batas-batas ekspresi bahasa Indonesia dalam memikul muatan teks suci. Di samping itu, kajian juga banyak menyoroti titik temu antara sastra modern dan spiritualitas Islam.

Tema marginalisasi karya inovatif oleh otoritas keagamaan formal menjadi salah satu fokus yang kerap didiskusikan, di mana Bacaan Mulia dipahami sebagai “korban” dari ketegangan antara otoritas tafsir yang mapan dengan pendekatan estetis yang tak mendapat pengakuan. Hal ini beririsan dengan kajian mengenai politik penerjemahan al-Qur’an, yang mengulas bagaimana keputusan penerjemahan tidak pernah bebas dari kuasa kelembagaan, ideologi, dan kepentingan publik. Meski demikian, warisan intelektual Jassin tetap dianggap relevan dalam konteks kebahasaan, keislaman, dan keindonesiaan kontemporer, terutama dalam upaya merumuskan bahasa agama yang reflektif di tengah hingar-bingar wacana keagamaan yang terkadang dangkal dan instrumental.

Kajian-kajian tersebut banyak dilakukan oleh akademisi dari komunitas diskursif studi al-Qur’an, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan konsentrasi yang cukup menonjol di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN). Penelitian-penelitian ini tidak hanya mengangkat Bacaan Mulia sebagai objek sejarah penerjemahan, melainkan juga sebagai bahan refleksi metodologis dan epistemologis tentang bagaimana wahyu dapat dihadirkan dalam bahasa modern tanpa kehilangan dimensi sakral dan estetiknya. Dengan demikian, meski berada di pinggir kanon terjemahan resmi, Bacaan Mulia terus hidup dalam dialog akademis yang produktif —sebuah bukti bahwa karya ini bukan sekadar monumen, melainkan warisan pemikiran yang masih menyimpan banyak kemungkinan untuk ditafsir ulang.

Selain Bacaan Mulia, proyek kembarannya, Al-Qur’an Berwajah Puisi, juga kerap menjadi bahan kajian, termasuk kajian akademik —umumnya dibahas bersama-sama, meskipun ada pula yang mengacaukan atau menyamakan keduanya. Padahal, sementara Bacaan Mulia merupakan terjemahan puitis ke dalam bahasa Indonesia, Al-Qur’an Berwajah Puisi adalah eksperimen tipografis atas teks Arab al-Qur’an itu sendiri, di mana Jassin menyusun ulang ayat-ayat suci ke dalam larik dan bait layaknya puisi modern tanpa mengubah satu huruf pun. Diskusi akademis seputar karya ini banyak menyoroti masalah rasm ‘Utsmani —standar penulisan al-Qur’an yang telah dibakukan secara tradisional dan dianggap sakral.

Para pengkaji mempertanyakan sejauhmana penyusunan ulang visual tersebut tetap mematuhi kaidah penulisan al-Qur’an (rasm) yang telah mapan, atau justru dianggap melanggar prinsip penulisan mushaf yang berlaku. Polemik ini tidak hanya bersifat teknis, melainkan menyentuh ranah teologis: apakah pengaturan ulang tata letak ayat —dengan enjambemen dan simetri visual— dapat dianggap sebagai bentuk “pelanggaran” terhadap otentisitas bentuk fisik wahyu? Di sinilah Al-Qur’an Berwajah Puisi menempati posisi yang bahkan lebih kontroversial daripada Bacaan Mulia, karena ia tidak hanya menyentuh bahasa, tetapi juga bentuk fisik teks suci yang dalam tradisi Islam dijaga ketat. Kajian-kajian tersebut dengan demikian tidak hanya mengupas aspek estetika, melainkan juga memetakan batas-batas sakralitas teks, otoritas keilmuan qira’ah, dan respons komunitas muslim terhadap inovasi yang dianggap “mendesakralisasi” wajah mushaf.

Daftar Pustaka

Al-Qur’an dan Terjemahnya, Jakarta: Departemen Agama, 1996.

Anonim (editor). 2000. Kontroversi al-Qur’anul Karim Bacaan Mulia. Jakarta: Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta dan PDS H.B. Jassin.

Husaini, Adian (wawancara). 1995. “H.B. Jassin Membaca al-Qur’an dengan Pikiran” dalam Republika, Ahad, 24 Januari 1993, kemudian dimuat dalam H.B. Jassin (editor). 1995. Kontroversi al-Qur’an Berwajah Puisi, Jakarta: Grafiti.

Jassin, H.B. 1991. Bacaan Mulia, Jakarta: Penerbit Djambatan, 1991. Cetakan Ketiga.

Jassin, H.B. 2000a. “Dulu Saya Binatang Jalang” dalam Anonim (editor). 2000. Kontroversi al-Qur’anul Karim Bacaan Mulia. Jakarta: Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta dan PDS H.B. Jassin.

Jassin, H.B. 2000b. “Kata Pengantar pada Berita Besar”, dalam Anonim (editor). 2000. Kontroversi al-Qur’anul Karim Bacaan Mulia. Jakarta: Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta dan PDS H.B. Jassin.

Jassin, H.B. 2000c. “Pengalaman Menerjemahkan al-Qur’an secara Puitis” dalam Anonim (editor). 2000. Kontroversi al-Qur’anul Karim Bacaan Mulia. Jakarta: Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta dan PDS H.B. Jassin.

Jassin, H.B. 2000d. “Terjemahan Qur’an Tidak Pernah Bisa Sempurna Seperti Aslinya” dalam Anonim (editor). 2000. Kontroversi al-Qur’anul Karim Bacaan Mulia. Jakarta: Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta dan PDS H.B. Jassin.

Jamal D. Rahman

Jamal D. Rahman, menulis puisi, kritik, dan esai tentang sastra, kebudayaan, dan Islam. Juga mengajar sastra di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pernah menjadi Ketua Komite Sastra Dewan Kesenian Jakarta, Pemimpin Redaksi majalah sastra Horison, dan Pemimpin Redaksi Jurnal Sajak. Menerima Hadiah Majelis Sastra Asia Tenggara dari Menteri Pendidikan Malaysia Dato’ Seri Mahdzir bin Khalid, 2016. Bukunya yang akan terbit: Islam, Sastra, Pengetahuan: Pergulatan Wacana Kolonial Laut Banten, Wahdatul Wujud: Artikulasi Islam dalam Sastra Indonesia Modern, dan kumpulan esai Secangkir Kopi Seorang Musafir.

Sebuah pengalaman membaca yang luar biasa. Semakin banyak membaca, semakin luas kekayaan pengetahuan yang ada. Analisis dan penjelasan yang luar biasa dalam memahami model penerjemahan dengan tambahan dari kesenian. Semoga dapat membaca karya orisinil dari H.B Jassin. Tabik!