Setiap kali teringat Asrul Sani, saya selalu ingin menjadi orang lain lagi —menjadi manusia baru, misalnya. Atau menekuni bidang baru. Seakan, sebagai manusia, saya memang sudah nyata diciptakan, tapi takdirnya belum ditentukan. Ia tak menguak takdir, tapi mengusik. Bahkan pada takdirnya sendiri.

Sesungguhnya, Asrul Sani lebih sebagai seorang penggerak. Penggerak budaya. Penggerak melalui karya, dan gerakannya akan memengaruhi lebih banyak orang untuk bergerak melalui lebih banyak lagi, dan makin beragam, karya. Sesungguhnya, karya-karyanya, sejauh yang dapat kita periksa, tak sebanyak karya-karya kreator lainnya. Tapi, pengaruhnya melampaui banyak kreator lainnya.

Di bidang penulisan kreatif, misalnya, ia kalah produktif dibandingkan banyak penyair sezaman atau setelahnya. Ia cuma punya dua buku puisi. Yang pertama, Tiga Mengguak Takdir (1950) yang diterbitkan bersama kumpulan puisi Chairil Anwar dan Rivai Apin, cuma ada 9 puisi. Yang kedua, Mantra (1975), cuma terdiri dari beberapa puisi. Ia juga cuma punya satu buku kumpulan cerpen, Dari Suatu Masa dari Suatu Tempat dan satu kumpulan esai, Surat-Surat Kepercayaan (1997). Tapi, sejarah mencatat, pengaruhnya luar biasa dalam perkembangan sastra di Tanah Air. Pengaruh serupa juga dirasakan di dunia teater dan film, meskipun karyanya juga tak terbilang banyak.

Pendeknya, di mana pun Asrul Sani berkarya, apa yang dilakukannya memiliki pengaruh yang kuat. Mungkin, satu-satunya jejak yang pengaruhnya tidak begitu terasa justru kiprahnya di bidang politik. Kita tahu, pada periode 1960-an hingga 1970-an Asrul Sani pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tiga periode. Awalnya, ia menjadi anggota DPR dari Partai Nahdlatul Ulama (NU) dan kemudian dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sebab, di masa-masa itulah, politik otoritarianisme Soeharto mulai menguat.

Anak Tradisi

Asrul Sani hidup di zaman yang penuh gelombang, seperti yang dicatat dalam satu baris puisinya yang berjudul “Sebagai Kenangan Kepada Amir Hamzah” /Sayang engkau tiada kenal gelombang/ /Gelombang dari rahasia pencalang/ /Gelombang dari nakhoda yang tiada tahu pulang… Gelombang nasionalisme yang menggulung kolonialisme. Gelombang modernisme dan tradisionalisme yang saling bertarung. Gelombang ideologi kiri dan ideologi kanan yang saling menikam. Gelombang tatanan lama dan tatanan baru yang berebut ruang. Gelombang zaman yang tak sempat dialami generasi Amir Hamzah. Untungnya, sejak kanak-kanak, Asrul diasuh oleh tradisi yang kuat. Tradisi yang tak hanya memandu Asrul Sani dalam mengenali, tapi juga mampu berselancar di atas tiap gelombang yang datang. Orang-orang hebat seringkali lahir dari asuhan yang tradisi yang kuat seperti ini. Mari kita tengok bagaimana tradisi mengasuhnya. Tradisi yang tidak hanya datang dari satu sisi, tapi yang berlapis-lapis.

Asrul Sani lahir pada 10 Juni 1926 di Rao, Sumatra Barat, daerah yang memiliki tradisi yang kuat. Ayahnya seorang raja, bergelar Sultan Marah Sani Syair Alamsyah yang Dipertuan Rao Mapat. Sedangkan, ibunya, Nuraini binti Itam Nasution, adalah seorang keturunan Mandailing Gelar sang ayah sudah menunjukkan dari rahim siapa Asrul Sani dilahirkan. Ia dibesarkan dalam keluarga Minang, yang sekaligus kuat berpegang pada adat dan agama Islam. Keluarga Asrul Sani juga kuat dalam tradisi intelektual. Karena itu, sejak kecil Asrul Sani sudah berkenalan berbagai bacaan yang datang dari dunia-dunia lain. Sang ibu-lah yang memanjakan Asrul Sani dengan buku-buku, dengan berbagai bacaan. Bahkan sebelum Asrul Sani bisa membaca, saban hari sang ibu membacakan buku untuknya, atau mendongengkan cerita-cerita rakyat sebagai pengantar tidur. Karena itu, sebelum sekolah, Asrul Sani sudah mengenal siapa nama-nama banyak penulis dunia.

Dalam usia 6 tahun, ia disekolahkan di Holland Inlandsche School (HIS) Bukittinggi, yang berjarak kurang lebih 100 km dari Rao. Di zaman itu, hal seperti itu bukan perkara mudah. Di HIS Bukittinggi itulah Asrul Sani tumbuh sebagai pembaca yang tekun. Sebab, di sana ada perpustakaan yang relatif lengkap, yang mengoleksi buku berbahasa Belanda dan Indonesia. Dari banyaknya bacaan itu, Asrul Sani mulai mengenal dengan intens penulis-penulis besar dunia —yang kelak ia “sombongkan” kepada Pramoedya Ananta Toer, yang menjadi teman sebangku di SMP Taman Siswa Jakarta.

Kelak, Pramoedya mengenangnya sebagai pemuda langsing, gagah, ganteng, berhidung mancung bersikap aristokrat tulen, dan …tinggalnya di Jalan Gondangdia Lama, kawasan elite tempat mukim orang-orang berkelas. “Mendengar nama jalan ini saja, kami pribumi kampung yang lain, mau tak mau terpaksa angkat pandang menatap wajahnya,” kenang Pramoedya.

Anak gedongan itu, oleh Pramoedya diundang ke kelompok diskusi sastra yang disebut “Penerbitan Kami”. Pramoedya ingin membanggakan kelompok diskusinya di hadapan anak gedongan itu. Asrul Sani kemudian diminta membaca sajak-sajak yang ditulis kelompoknya Pram, dan kemudian dimintai pendapatnya. Jawaban Asrul Sani ternyata di luar dugaan: “Tahu apa orang-orang ini tentang sajak? Tahu apa orang-orang ini tentang Keats dan Shelley?” Saat itulah, Pramoedya tersadar bahwa “Penerbitan Kami” memang tidak tahu apa-apa tentang apa-apa yang disemburkan Asrul Sani itu. Semburan api Asrul Sani itu kemudian membakar semangat “Penerbitan Kami” untuk mendalami sastra. Itulah bibit-bibit perkembangan sastra modern yang mulai disemai Asrul Sani.

Selama bersekolah di Bukittinggi, yang berjarak 100 kilometer dari Roa itu, ia indekos dengan ditemani neneknya. Jika pagi hingga siang ia bersekolah di HIS, sorenya belajar agama di Dar el Ashar, lembaga pendidikan agama yang dipimpin oleh salah satu tokoh NU di Bukittinggi. Inilah lapis lain tradisi yang mengasuh Asrul Sani: tradisi keagamaan ala NU. Karena itu, kelak, ia mengaku lebih cocok bergaul dengan ulama-ulama dari NU ketimbang kelompok lain. Bahkan, asuhan tradisi ini yang kelak juga memandu Asrul Sani menentukan pilihan dalam gelombang “perang kebudayaan”.

Jalan Kebudayaan

Setamat dari HIS Bukittinggi, pada 1939 Asrul merantau ke Jakarta. Di Jakarta, ia masuk sekolah teknik Koningin Wihelmina School (KWS). Tak lama kemudian, ketika sang ayah wafat, ibunya menyusul ke Jakarta. Namun, sebelum lulus KWS, Jepang datang merebut kekuasaan dari Belanda. Asrul Sani akhirnya diajak kembali ke Bukittinggi. Namun tak lama kemudian, sang ibu meminta Asrul Sani kembali ke Jakarta, ketika zaman kekacauan hampir mencapai titik didih. Sang ibu mengantarnya dengan pesan yang akan dikenang sepanjang hidupnya: “Jangan tundukkan kepalamu karena jabatan atau uang!”

Pada 1942 Asrul Sani tiba kembali di Jakarta. Namun, ia tak meneruskan ke sekolah teknik di KWS, melainkan masuk SMP Taman Siswa. Di sekolah inilah ia berkenalan dengan Pramoedya Ananta Toer, bahkan menjadi teman sebangku. Situasi sekolah di Taman Siswa, dan juga pertemanannya dengan Pramoedya, makin memupuk kecintaan Asrul Sani pada sastra. Apalagi, setelah itu, ia juga bertemu dengan Chairil Anwar dan kemudian Rivai Apin, yang lekas menjadi karibnya dalam “tiga serangkai”. Bahkan, di masa SMP itu, ia sudah mulai menulis puisi, yang salah satunya dimuat di koran Pemandangan, Gema Suasana, dan Mimbar Indonesia.

Setelah tamat SMP, Asrul masuk ke Sekolah Kedokteran Hewan, Bogor, dan melanjutkan ke Perguruan Tinggi Kedokteran Hewan (sekarang Institut Pertanian Bogor, IPB) — hingga nanti meraih gelar kesarjanaannya tahun 1955. Namun, pada akhirnya kita tahu, ia “membelokkan” jalan hidupnya, takdirnya. Ia tidak menjadi orang teknik, sebagaimana ia juga tidak menjalani profesi sebagai dokter hewan. Ia memilih menjadi orang pergerakan. Pergerakan di bidang kebudayaan, dimulai dari kecintaannya pada sastra. Pada 1948, yang berarti statusnya masih mahasiswa, bersama Chairil Anwar, Rivai Apin, dan Rosihan Anwar, ia menjadi redaktur ruangan kebudayaan Gelanggang dalam Majalah Siasat. Inilah gelanggang pematangan Asrul Sani di dunia sastra. Puncaknya, pada 1950, bersama Chairil Anwar dan Rivai Apin menerbitkan kumpulan puisi dengan judul yang garang, Tiga Menguak Takdir.

Kepeloporan Asrul Sani sebagai penggerak kebudayaan ditandai dengan diterbitkannya “Surat Kepercayaan Gelanggang” pada 22 Oktober 1950. Ini sesungguhnya semacam proklamasi di bidang kebudayaan di zaman tarikan gelombang ideologi dan politik serta tatanan baru dan lama begitu kuatnya. “Kami adalah ahli waris yang sah dari kebudayaan dunia dan kebudayaan ini kami teruskan dengan cara kami sendiri… kami tidak ingat akan melap-lap hasil kebudayaan lama sampai berkilat dan untuk dibanggakan, tetapi kami memikirkan suatu penghidupan kebudayaan baru yang sehat.”

Ia membawa sastra Indonesia menyongsong dunia baru, “dengan cara kami sendiri”, dengan tidak terbelenggu pada sastra masa lalu, juga tak menghamba sastra Barat. Gerekannya itulah yang menempatkannya sebagai pelopor Angkatan 45.

Lagi-lagi, asuhan tradisi pula memandu Asrul Sani menentukan pilihan ketika “perang kebudayaan” sedang membara. Atau, ideologi-ideologi politik mengintrusi kebudayaan, partai-partai politik berebut mimbar kebudayaan. Puncaknya adalah ketika Partai Komunis Indonesia (PKI) mendirikan Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) pada 17 Agustus 1950. Banyak sastrawan dan seniman yang ditarik masuk masuk ke dalam lembaga ini, termasuk dua sahabat Asrul Sani, Pramoedya Ananta Toer dan Rivai Apin. Misi Lekra jelas, kebudayaan nasional harus berbasis ideologi komunis.

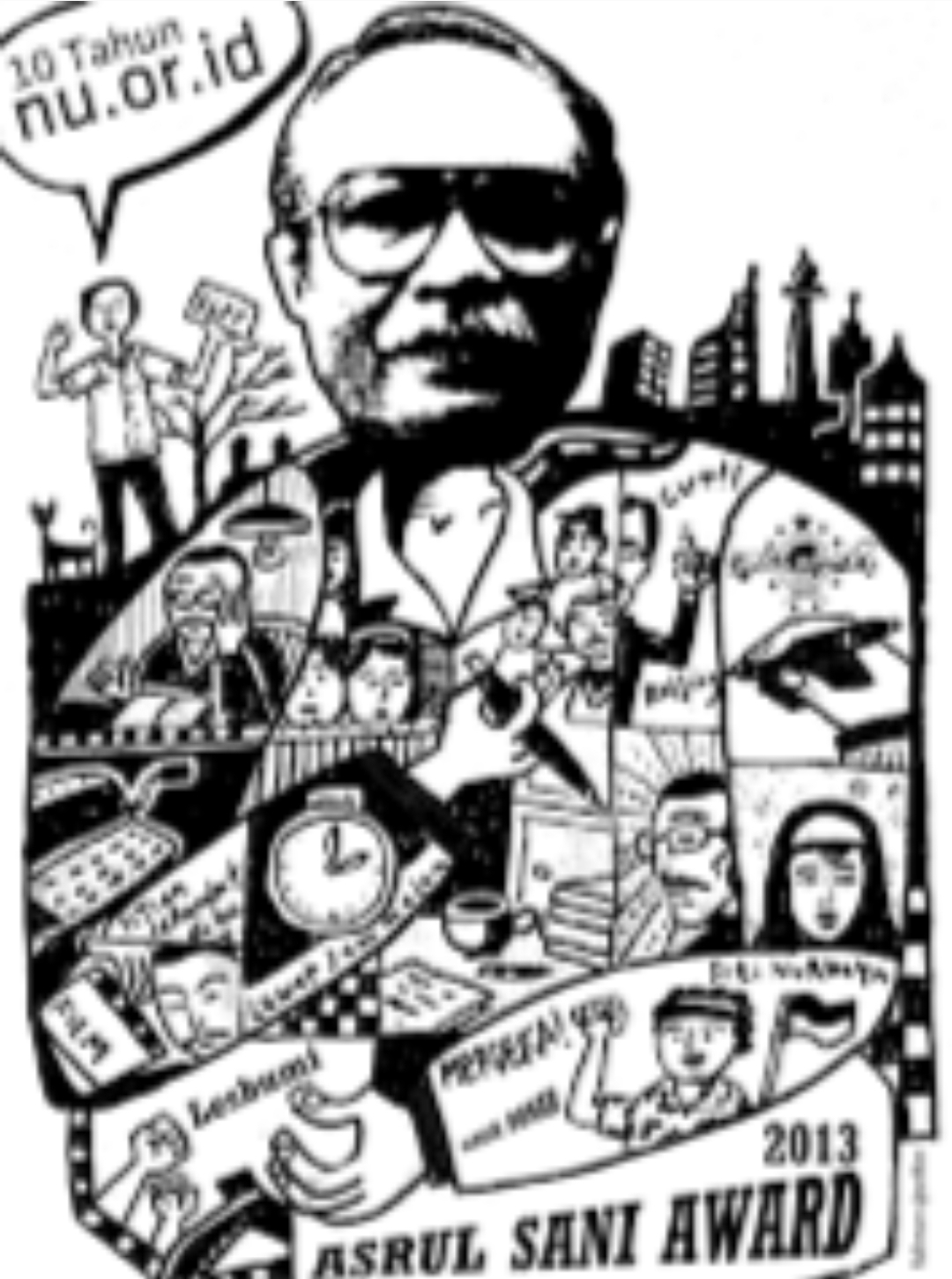

Asrul Sani sebenarnya juga termasuk tokoh yang diincar untuk mau masuk Lekra. Namun, dengan latar belakang tradisi yang mendidiknya, Asrul Sani cenderung anti-komunis. Dalam situasi seperti itu, mula-mulai Asrul Sani mendekati Soedjatmoko, tokoh Partai Sosialis Indonesia (PSI). Sayangnya, Soedjatmoko justru tidak menyambut ide Asrul Sani agar PSI mendirikan lembaga kebudayaan untuk mengadang gerakan Lekra. Pilihannya akhirnya jatuh pada NU. Bersama Djalamuddin Malik dan Usmar Ismail, ketiga tokoh ini mendekati ulama-ulama NU agar menghidupkan kebudayaan dan kesenian berbasis keagamaan. NU, yang memang menjadi musuh PKI, menyetujui ide tersebut. Maka, pada 28 Maret 1962 dibentuklah Lembaga Seni Budaya Muslim Indonesia Nahdlatul Ulama (Lesbumi NU). Berlawanan dengan Lekra yang berbasis komunis dan menjadikan seni sebagai alat revolusi, maka Lesbumi berbasis keagamaan yang menjadikan seni sebagai ekspresi tradisi keagamaan. Pada masa ini, yang dilakukan Asrul Sani di antaranya menggalang pemboikotan atau pembatasan masuknya film-film Barat, membuat film Tauhid, dan menggerakkan warga NU untuk berkesenian. Lesbumi, yang hingga kini masih eksis sebagai salah organ NU di bidang kesenian dan kebudayaan, dengan demikian merupakan warisan dari Asrul Sani.

Amatir, Mengusik Takdir

Banyak orang sering kesulitan menempatkan posisi Asrul Sani karena begitu luasnya bidang yang digeluti. Ia menulis puisi, menulis cerpen, menulis naskah drama dan film, menyutradarai film, termasuk membuat film televisi sebelum banjir sinetron, dan bahkan menjadi politisi. Dan semua karyanya memiliki pengaruh yang kuat, juga memperoleh apresiasi tinggi. Yang menarik, ia justru menyebut dirinya seorang amatir. Dan itu diungkapkannya dalam beberapa kesempatan. Artinya, sebutan-diri itu terasa sangat serius.

“Saya tidak pernah punya profesi. Saya amatir. Sebab, begitu kita jadi profesional tentang sesuatu, kita tenggelam dengan apa yang kita tekuni sebagai profesi,” itulah alasan Asrul Sani menyebut dirinya amatir. “Seorang amatir melakukan sesuatu karena kesenangan.”

Rupanya, bagi Asrul Sani, menjadi profesional, menekuni satu bidang profesi, justru akan membelenggu daya kreativitasnya. Pada awalnya ia berpuisi. Tapi ketika puisi dirasa tidak lagi mampu mewadahi daya kreativitasnya, ia beralih ke wahana lain. Itulah kenapa, ia kemudian menulis cerpen, esai, naskah drama dan film. Juga berteater. Juga berpolitik. Lebih dari orang lain, ia berkreativitas dalam sumbu gerakan, dan gerakannya itu memengaruhi gerakan-gerakan lain. Karena itulah, keamatirannya justru mengusik takdir banyak orang, termasuk takdir dirinya sendiri.

Lihatlah, di usia senjanya, sebagai penyandang gelar Bintang Mahaputra Utama dari pemerintah Republik Indonesia, justru tak ingin dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata. Ia berpesan kepada istrinya, Mutiara Sani, agar nanti ketika wafat tidak dimakamkan di TMP. “Masa sampai detik terakhir, kita masih mau diatur negara,” katanya kepada sang istri.

Maka, ketika pada Minggu, 11 Januari 2004, Asrul Sani wafat, kebetulan di hari yang sama sang kakak, Chairul Basri, juga wafat, TNI AD menyiapkan dua peti jenazah. Bedanya, jenazah Asrul Sani dibawa ke Taman Pemakaman Umum Menteng Pulo Jakarta, sedangkan jenazah sang kakak dibawa TMP Kalibata.

Bahkan sampai detik terakhir pun, ia mengusik takdirnya sendiri. Tak hendak dimakamkan bak pahlawan.

*Artikel ini merupakan bagian dari buku acara Semaan Puisi dan Haul Sastrawan 2025 yang dilaksanakan di Makara Art Center Universitas Indonesia, Selasa (18/10/2025). Berisi enam tulisan yang juga diterbitkan di laman duniasantri.co secara bersambungan. Keenam naskah dalam buku ini adalah “Asrul Sani: Jalan Wasatiah Kebudayaan Indonesia” oleh Jamal D. Rahman; “Surat Semaan Puisi: dari Gelanggang ke Adakopi” oleh Mahwi Air Tawar; “Semaan Puisi: Melarikan dari Media Sosial, Kok Malah Ngurusi Mayat Penyair?” oleh Angin Kamajaya; “Lesbumi dan Revitalisasi Seni Budaya Pesantren” oleh Ngatawi Al-Zastrouw; “Kreator Jalan Ketiga yang Terlupakan: Refleksi Identitas Intelektual Asrul Sani” oleh Andy Lesmana; dan “Yang Mengusik Takdir” oleh Mukhlisin Ashar.