Sastra Indonesia secara umum telah lama menjadi cermin yang merefleksikan dinamika sosial-politik, gejolak sejarah, dan kedalaman eksistensial bangsa. Artinya, karya sastra berfungsi sebagai ruang perenungan sekaligus medium kritik.

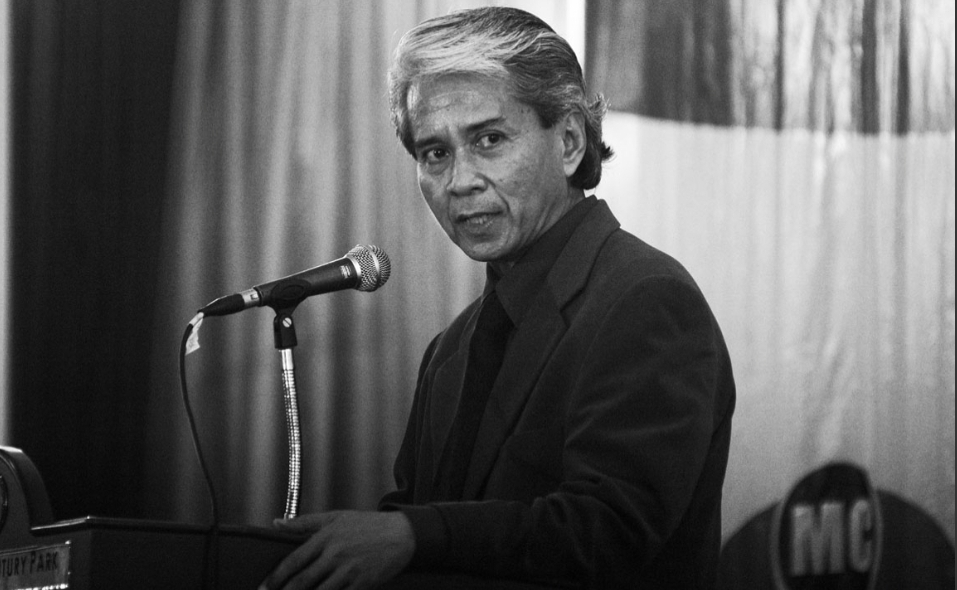

Dalam khazanah kesusastraan, puisi seringkali menjadi episentrum tempat idealisme dan realitas saling bertarung, melahirkan karya-karya yang tidak hanya indah secara estetika, tetapi juga padat akan makna dan kejujuran moral. Dalam konteks yang kaya dan kompleks ini, sosok Mochtar Pabottingi seringkali dikenang dalam sebuah bingkai dualitas yang rapi: seorang ilmuwan politik yang tajam dan seorang penyair yang liris.

Namun, memandangnya hanya sebagai persimpangan dua jalan profesi berarti mereduksi esensi dari identitasnya yang paling mendasar. Sebab, jika kita menelusuri jejak karyanya lebih dalam, akan tampak bahwa kepenyairannya bukanlah sekadar “sisi lain” dari keilmuannya. Justru sebaliknya, ruang sastra, khususnya puisi, adalah sangkan atau titik mula dari mana kepekaan intelektual dan kegelisahan moralnya memancar.

Dalam esai ini, saya tidak ingin menelisik penuh seluruh puisi-puisi Mochtar Pabotinggi, tapi hanya sebagian kecil, khususnya puisi-puisi yang dibacakan dalam Semaan Pusi edisi 98 di Al-Zastrouw Library, Kamis, 11 Oktober 2025.

Puisi Mochtar Pabottingi tidak lahir dari ruang hampa konseptual. Ia adalah endapan dari pengalaman hidup yang total dan konkret. Ignas Kleden pernah menyebut sajak-sajaknya sebagai “catatan kaki untuk berbagai pengalamannya: pribadi, keluarga, atau sosial politik”.

Pernyataan tersebut menjadi kunci untuk memahami bahwa, bagi Pabottingi, tidak ada pemisahan artifisial antara yang personal dan yang politis, antara kenangan masa kecil di Bulukumba dan keterasingan intelektual di Honolulu. Semuanya adalah bagian dari satu totalitas pengalaman yang utuh, yang kemudian disuling menjadi larik-larik puisi.

Dalam sajak “Selalu Aku Menjelma dalam Hujan”, misalnya, pengalaman sensoris mandi hujan di desa masa kecil berkelindan dengan citraan modernitas di kota “lengkung kanopi kaca” dan “jendela saat pesawat meluncur lepas landas”. Di sini, politik urbanisasi dan dislokasi geografis tidak hadir sebagai teori, melainkan sebagai pengalaman konkret yang dirasakan tubuh dan jiwa.

Wowww,,, catatan yang indah…